アメリカ女性文学の研究者が見出した、少女マンガとの繋がり 大串尚代インタビュー

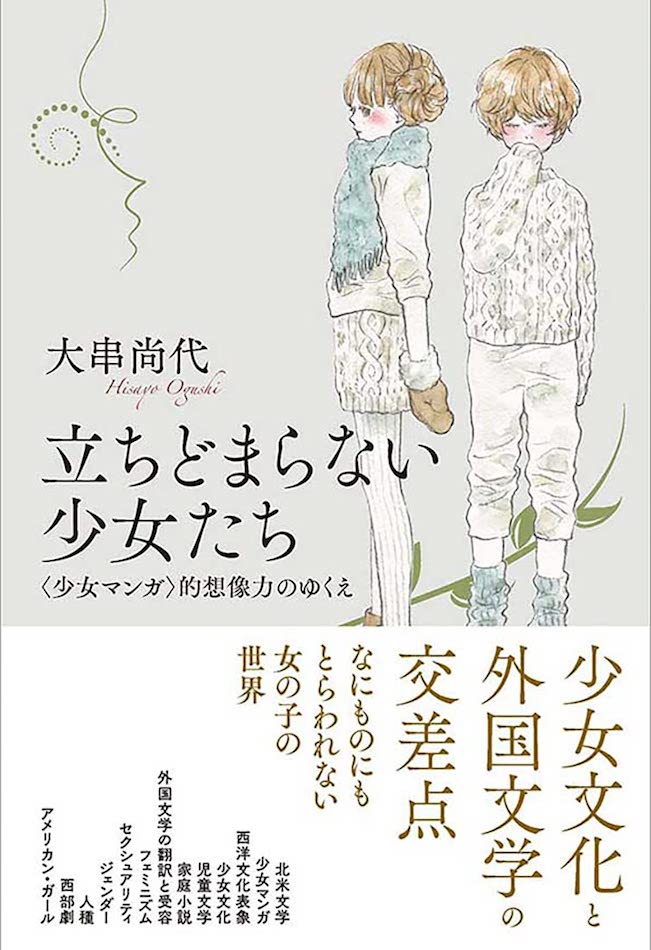

アメリカ女性文学の研究者である大串尚代が『立ちどまらない少女たち〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』(松柏社)を出版した。文学と少女マンガの類似性とは? そもそも文学的想像力や少女マンガ的想像力とはいったい何か? 今回のインタビューでは『立ちどまらない少女たち』を書くきっかけをはじめ、少女マンガだけでなく、BLや文学まで、幅広く話を聞いてみた。(柳ヶ瀬舞)

アメリカ児童文学の世界を少女マンガから吸収

――少女マンガとアメリカ文学の交差について書かれた『立ちどまらない少女たち』ですが、本書を書かれたきっかけを教えてください。

大串尚代(以下、大串):私は幼少の頃からアメリカ文学と少女マンガがずっと好きだったのですが、それぞれ別ものと思っていました。ただ2000年前後になると、京都精華大学にマンガ学科ができて、また日本マンガ学会も設立されて、マンガが研究対象になると知って。そんななかで『キャンディ・キャンディ』の著作権をめぐる裁判が起こり、争うことになってしまった原作者の名木田恵子(同作は水木杏子名義)さんも、作画者のいがらしゆみこさんも、同じようにアメリカの児童文学をマンガで表現したいと考えていたことに気づいたんです。そこで腑に落ちたのですが、私はアメリカ児童文学の世界を少女マンガから吸収していたのかもって。そうして、「アメリカ文学の目線から少女マンガを分析してみたら、どういう風に読み解けるのかな」と考えるようになったことが、本書の執筆につながりました。

――本書の冒頭にもある『キャンディ・キャンディ』の「親権争い」(「キャンディ裁判」)は、大串さんにはどのように映ったのでしょうか。

大串:原作者とマンガ家の共同作業がどういうものか、読者にはわからないじゃないですか。そのなかで、先に物語があるからこそ、きちんと世界観を背負った存在として、ビジュアルも含めてキャラクターを提示できるんだ、というのが名木田さんの主張でした。そういった原作者の位置・物語の位置の重要さが明らかになったんじゃないかと思います。

ただ、このことであの名作マンガを読者が手に取ることができなくなったことは、すごく残念だなと思います。ただでさえ、少女マンガの古い作品はすぐ絶版になったり、増刷されなくなる。印刷され続けることはすごく大事で、19世紀アメリカ文学の女性作家の作品の多くは全然リプリントされなかったため、忘れ去られてしまいました。そういうところにも、少女漫画との共通性が見出せるのではないかと。

――少女マンガとアメリカ文学、最初に触れたのはどちらでしょうか。

大串:少女マンガだったと思います。私はまさに『キャンディ・キャンディ』で、アメリカという国があって、そこにミシガン湖やシカゴという土地があると知りました。幼かったのでイギリスとアメリカの関係がよくわかっていなくて、キャンディは船に乗ってイギリスにわたるのですが、別の国だっていうことは理解できていなかったですね。もちろん戦争のことも。それでも面白かったですね。「そういうものか」とそのまま受け入れて、読んでいました。そのあとで、例えば『あしながおじさん』や『秘密の花園』を小学校の図書館で読むようになって。そのなかで海外へのぼんやりとした憧れみたいなものが膨らんで行ったのですが、そのきっかけは、いま思えば少女マンガだったのではと。

――本書にもある、少女マンガ家の吉田秋生さん・成田美名子さんの日本への回帰がシンクロニシティのように見えました。大串さんはどのように分析されますか?

大串:吉田秋生さんはもともと、『吉祥天女』や『ラヴァーズ・キス』など、日本を舞台にした作品を多く描かれています。アメリカが舞台の作品も多く描かれていますが、もともと日本が舞台の作品も多いので、それほど不思議はないかもしれないです。成田美名子さんも『みき&ユーティ』で日本の寄宿舎学校にイギリスからの留学生が来て、異文化遭遇について描かれていますね。そして90年代の終わりくらいから、吉田さんと成田さんは、また日本を舞台にしたマンガを描かれるようになっていきました。その気持ちが感覚としてわかるというか。つまり、アメリカが憧れの土地ではなくなってきたんだと思います。航空券が格段に安くなったり、経済的にはバブル経済で日本の方が豊かになり、今さらアメリカでなくてもいいのではないか、という雰囲気はどこかにあったのではないかと。

――また今後、アメリカが少女マンガの舞台になる、という可能性はあるのでしょうか。

大串:それは、アメリカが憧れの対象として復権してくるかということですね。ただ、アメリカのティーンたちの物語は、もしかしたらマンガではなく、もうNETFLIXなどで観られるものなのではないかと。だから、わざわざマンガで現在のアメリカを描かなくてもよくなったのかなと感じます。ありえるとしたら、時代物やファンタジーでしょうか。例えば、イギリスを舞台にしたファンタジー・柩やなさんの『黒執事』や、クラシカルなメイドが出てくる森薫さんの『エマ』などのように。ただ全体としては、漠然とした憧れがあり、見たことも、行ったこともない場所としての海外、というモチーフはなくなりつつあるんじゃないかなと思います。

一方で、成田美名子さんの『花よりも花の如く』を読み直していて感じたのは、成田さんの根本的な関心は「自分の居場所はどこになるのか」ということじゃないかということでした。それは割とユニバーサルな問いで、普遍的なテーマだと思います。こうした作品については、社会が抱える問題として先鋭化しているアメリカが舞台になっても、おかしくないのかなと。

――あらためて、大串さんは少女マンガの魅力や課題をどう捉えていますか。

大串:少女マンガにも、いい面とそうでない面があると思います。少女マンガのいい面は、自分を変えようとする、自分の居場所を探求していく、という前向きなテーマが多く描かれていること。しかし一方で、少女マンガは基本的には恋愛路線の作品が多く、恋愛をしなくちゃいけない、好きな男の子がいるはずだ、という決めつけがあるように感じてしまうことがあります。それで窮屈な思いをされている方も多かったのではないかと。小谷真理さんが「100分で名著」で『トーマの心臓』論を書いていたのですが、『トーマの心臓』を読んで「知的でいていいんだ」ということを感じたと書かれていたことが印象的でした。

少女マンガでは勉強ができる女の子、強い女の子はあまり主役としてのスポットがあたって来なかった。そこに「女の子が知的でいていいんだ」っていうメッセージにすごくショックを受けたと。なるほどなと思いました。女の子はちょっとドジなほうがいい、とか、愛嬌があった方がいい、か弱いほうがいい……。そういうイメージにハマらない作品が『トーマの心臓』であったと。同様に、好きな男の子がいなくちゃいけない、恋愛しなくちゃいけないという強制になっている可能性もあるかなと思います。

――本書には少女マンガに影響された小説作品たちが多く出てきています。

大串:少女マンガを読んで育った作家さんたちが、その雰囲気を取り入れているのかな、と思っています。本書で触れた吉本ばななさんの初期作品は主人公のモノローグだったり、「ぼんやり」した雰囲気が少女マンガ的でした。少女マンガと小説、どっちがいいというわけではなくて、お互い影響をしあって、いいところを吸収しあって、新しいクリエイティビティを発揮していく、というところが面白いですね。