音楽プロデューサー・松尾潔が語る、エンターテインメントの価値 「売れるために何かを捨てることはしていない」

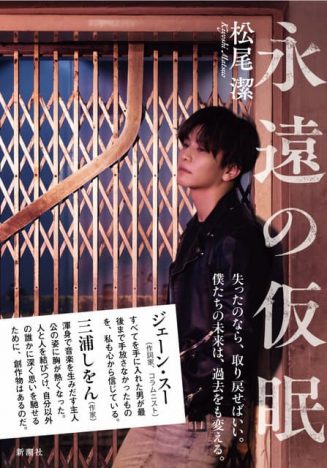

CHEMISTRY、平井堅、JUJU、三代目J Soul Brothersなど数多くのアーティストの楽曲を手がける名プロデューサー、松尾潔が初の長編小説『永遠の仮眠』を発表した。

本作の主人公は、音楽プロデューサーの光安悟。彼がオーディションで発掘したシンガー・櫛田義人との再会、ドラマ主題歌の制作をめぐる業界の内実、ドラマプロデューサー・多田羅との対立などを生々しく描いた作品に仕上がっている。2011年の音楽シーン、東京の情景を生き生きと描いた筆致もこの小説の魅力だろう。

“人は常に何かを取り戻し続けねばならない。未来こそが過去を変える”というメッセージを込めたという「永遠の仮眠」のテーマや執筆のプロセス、そして、エンタ—テインメインの在り方などについて、松尾自身にたっぷりと語ってもらった。(森朋之)

僕自身も世間から審査されていた

——初の長編小説『永遠の仮眠』、じっくり楽しませていただきました。音楽プロデューサーとしての経験を踏まえ、フィクションだからこそ、これほどまでに生々しい物語が描けたのだなと感じました。

松尾潔(以下、松尾):ありがとうございます。そう言っていただけるのなら、もうインタビューを終えてもいいくらいです。

——(笑)主人公は音楽プロデューサーの光安悟。00年代からの音楽シーンの流れもかなりリアルに反映されていますね。

松尾:そうですね。たとえば『ASAYAN』(1995年から2002年までテレビ東京で放送されたオーディション番組。松尾が審査員をつとめた“男子ヴォーカリストオーディション”からはCHEMISTRYがデビューした)からの流れをご存知の方がこの小説を読めば、「コレはアレのことかな」と答え合わせ出来る部分もあるでしょうし。今回、いろいろなインタビューを組んでいただいてますが、若いライターの方だと、「ASAYAN」のオーディションをご存知なかったりするんですね。「松尾さんと言えばLDHですが」「関ジャムでおなじみの」などいろいろな言い方をされますが、僕自身のことをどう捉えているかによって、質問もだいぶ違うような気がします。普段お聞きになってる音楽の量によっても、読み方が変わるのかなと。もちろん幅広い方に読んでいただけるように書いているんですけど、やはり僕の本籍地は音楽ですから、音楽に詳しい方のリアクションは気になります。

僕の個人史で言うと……ASAYANのオーディションをやっていたときは、僕自身も世間から審査されていたんだと思うんです。この小説の主人公である悟もそうで。悟はヴァイブ・トリックスというボーカルユニットをデビューさせて、自分にしか出来ない仕事をやってきたつもりでいたんですが、ザッキーさん(“ミスターJPOP”と称される大物プロデューサー・島崎直士)と出会うことで、「俺は音楽業界のなかでまったく知られていないんだな」と思い知る。あのくだりは、僕自身の体験とも重なっています。音楽に限らず、新興ジャンルのプロデューサーや作り手が感じることかもしれませんが。

——90年代後半から日本のR&Bシーンを牽引してきた松尾さんにも、そんな経験があったんですね。

松尾:音楽業界は広い、もっと言えば、日本は広いですから。実際、90年代後半から宇田川町界隈を歩けば、「松尾潔だ」と言われてたんですよ。いきなり男の子にデモテープを渡されることもありましたし。ただ、それは小さい世界の話だったんだなと思い知らされたわけです。

“近過去”を書き留めておきたかった

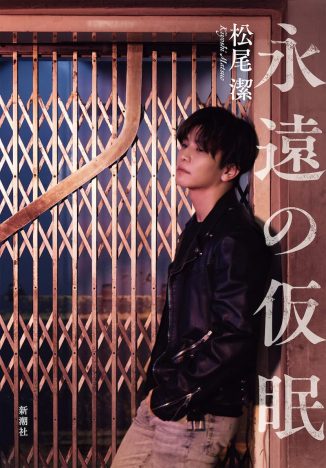

——やはり悟には、松尾さん自身の経験が重ねられているんですね。小説のカバーを飾っている岩田剛典さん(三代目J Soul Brothers)も、松尾さんとの対談のなかで「自叙伝のような感覚で読みました」とコメントしてました。

松尾:じつは版元の新潮社のみなさんには「自伝的小説というキャッチコピーは勘弁してください」とお願いしていたんですよ。でも、対談したとき岩ちゃん(岩田剛典)が新潮社の会議室でその言葉を言ってしまって(笑)。ネットでもその発言が切り取られてますが、せめて「自分からは(“自伝的小説”とは)言ってないですよ」と抗うしかないですね(笑)。

——2011年が舞台になっているのも興味深かったです。震災がエンターメントメントに与えた影響もリアルに描かれていますし、何よりも、当時の音楽シーンの状況が手に取るようにわかるのが素晴らしいなと。

松尾:近未来ならぬ近過去というのかな。2011年の段階で配信ビジネスはすでに広がっていましたが、まだまだ呑気だったし、その頃のことを書き留めておきたかったんですよね。

——日本の音楽シーンにR&Bが入ってきて、メインストリームになっていく過程も、悟を通して語られていて。以前から松尾さんが話している“お箸の国のR&B”という言葉も出てきますね。

松尾:そこに関しては、小説を書く立場というより、日本にR&Bを伝道してきた立場として書いてるところはあるかもしれません。日本で作られるポップミュージックは、この国で生活している人々に向けられるべきだと、少なくとも2011年の時点では思っていましたから。いまの若いクリエイターが、そういうことを考えているかどうかはわかりませんけどね。先日、岩崎太整さん(映画『SRサイタマノラッパー』『モテキ』などの劇伴を数多く手がける作曲家)と仕事でご一緒して痛感したんですけど、彼が手がけた『全裸監督』(Netflix)の音楽は世界中の人が聴くわけですね。Spotifyなどのストリーミングサービスの普及もあって、日本と世界、マイナーとメジャーなんて、いまや関係なくなっているので。だからこそ、そうじゃなかった時期のことを書いておきたい気持ちもありました。CDセールスの単位の話なんて、どんどん昔話みたいになっちゃいますからね(笑)。

——2011年は、CDの売上の低下が顕著になっていた時期ですよね。

松尾:ええ。この小説のなかでドラマプロデューサーの多田羅が「こっちは数千万人の視聴者と勝負してるんだ。十万、百万程度の客相手に商売してる人間がわかったようなことを言わないでほしい」みたいなことを言うんですけど、今、100万のセールスがあったら“超”のつくビッグビジネスですから。「あなた、米津玄師に向かって何を言ってるんですか」という話ですよ(笑)。読者の方によっては「10年前のテレビ業界って、そんな偉そうなこと言ってたの? ダサい」「今はもう、リアタイでテレビ見てる人なんていないよ」と思うかもしれないですね。