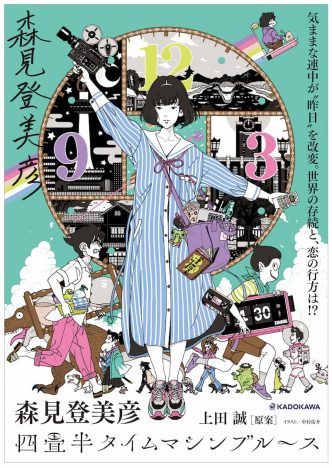

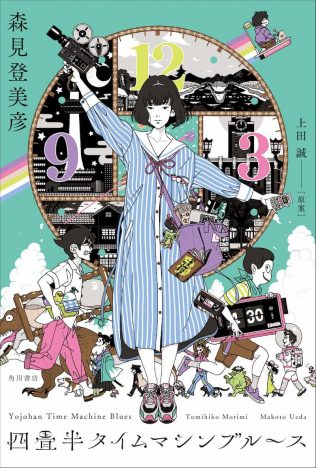

森見登美彦『四畳半タイムマシンブルース』が示す、エンタメ×文化の融合 8月期月間ベストセラー

消費社会のなかで文化的なものを営み続けるには

この本では、狭くて深い宗教マーケット(冠婚葬祭関連や各種宗教儀式などに関わる市場)と、広くて浅いスピリチュアル・マーケット(パワースポット観光や自己啓発など)を分け、後者の存在が実は前者を延命、活性化する可能性を持っているということが、宗教学的な見地から論じられている。

宗教に関連する儀式を「宗教的なものです」と純化していくと、宗教アレルギーのある日本人は寄りつかなくなってしまいやすい。ところがたとえば神道や仏教が関係したものであっても、歴史や伝統をもつ「文化」(≒観光資源)として世の中に訴える、あるいは「祭り」や「初詣」のように猥雑な各種娯楽と混ざったものとしてであれば、人々は親しみを持ってくれる。

軽薄に見える、旅行会社主催のパワースポット観光ツアーの行き先は、その実、従来から自治体や寺社組織が大事にしてきた伝統的な施設や聖人とゆかりのある場所であることが大半だ。

そしてそうした広くて浅く、猥雑でエンタメ性の高いスピリチュアル・マーケットを入り口に、軽いものでは満足できない一部の人を狭義の宗教マーケットへといざなうプログラムもまた用意されている、という二段構えになっているのが宗教/スピリチュアル・マーケットである。

これが今までの話とどう関係するか。文化的なものには触れたいが、かったるいのは勘弁してほしいというタイプの本読みのわがままな声にこたえてくれるのが森見作品である――という意味では、構造として少し似ている。

軽くて娯楽性の高いものと、それには回収しきれないものとのバランスをどう取っていくか。どんなものでもそうだが、ハードコアにするほど一見さんお断りの雰囲気が漂い、人は寄りつかなくなる。しかしひたすらに軽薄にすればいいかといえば、そういうものでもない。

今日、宗教や文芸にかぎらずさまざまな業界で、どうにか生業を成立させ、後世に継承していかねばという問題に直面している人は多い。そこで客寄せしようとしたとき、擬人化したりマスコットキャラをつくったりと見た目をわかりやすくする手法がしばしば採用される。ところがガワを軽くするとチャラく見え、文化的な香りは霧散しやすい。すると、わかりやすいエンタメだけでは満たされない、救われないという少なからず存在する(文化サイドが本来引き入れたい)人たちにはむしろ届きにくくなってしまうこともある。

もちろん『刀剣乱舞』のように、見た目はわかりやすいものの、無数の審神者をガチの刀剣文化沼に落とした作品もあるのだが、森見作品はそういう手法で作られてはいない。ガワは文化の香りがする(ただし「京都の四畳半」のようなキャッチーな記号は用いる)ものにしながらも、骨組をエンタメ的な作法でつくる――思えばこれは京極夏彦がデビュー当時から採用していた方法論でもあったが。

人気や数字が優先されがちな今日において、それとは別種の文化的・人文的な価値をいかに追求・提供していくか。どう混ぜ込んでいくのか。森見作品にはそのヒントがある。

■飯田一史

取材・調査・執筆業。出版社にてカルチャー誌、小説の編集者を経て独立。コンテンツビジネスや出版産業、ネット文化、最近は児童書市場や読書推進施策に関心がある。著作に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』『ウェブ小説の衝撃』など。出版業界紙「新文化」にて「子どもの本が売れる理由 知られざるFACT」(https://www.shinbunka.co.jp/rensai/kodomonohonlog.htm)、小説誌「小説すばる」にウェブ小説時評「書を捨てよ、ウェブへ出よう」連載中。グロービスMBA。