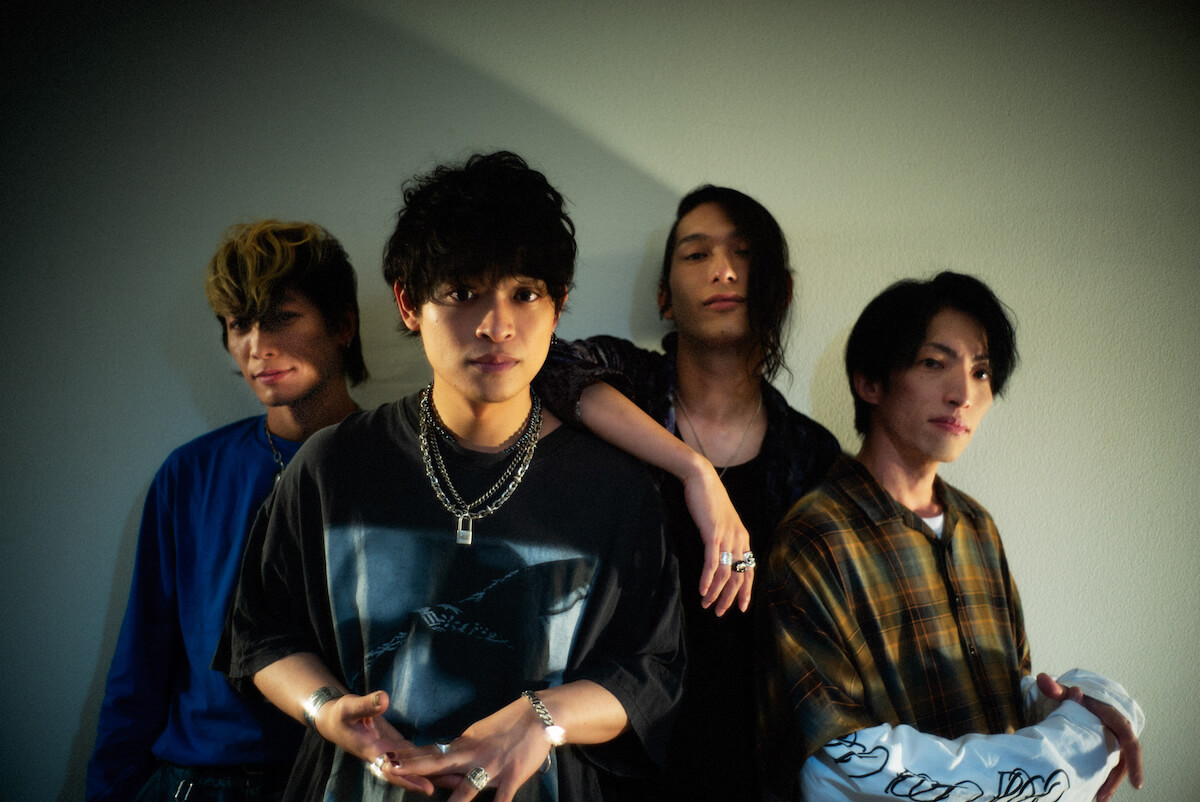

「Red Criminal」インタビュー

THE ORAL CIGARETTES、コロナ禍で再認識したロックバンドの美学 4人での曲作りに見出した“新しい意義”とは?

昨年4月にリリースしたアルバム『SUCK MY WORLD』以来、実に1年2カ月ぶりとなるTHE ORAL CIGARETTESの新曲「Red Criminal」。パッと聴いた印象としては、様々なアイデアや挑戦を打ち込んで新たなオーラル像を築き上げた『SUCK MY WORLD』とはまた違う、オーラルの王道を行くロックチューンだな、というものだった。実際に久しぶりにスタジオで音を合わせながら作られていったそうだし、曲を書いた山中拓也のマインドとしてもまさにその通りではあった。だが、そこには単に「もう一度バンドやろうぜ!」という無邪気さだけではない、コロナ禍でロックバンドを取り巻く状況、そして自分たちの進む道に対する4人の危機感と渇望があった。このインタビューで、このめちゃくちゃ真っ直ぐで、めちゃくちゃ熱い、オーラルの新たな代表曲に込められたものを感じ取ってほしい。(小川智宏)

ロックバンドだからこその自由と支え合い

ーー今年に入ってから何度かイベントやフェスでオーラルのライブを観たんですが、めちゃくちゃいいライブをしてますよね。

山中拓也(以下、山中):そうですね。もう上がるしかないっていうか、極限まで落ちてる感じ、飢え感みたいなものがライブをよくしているんじゃないかな。

あきらかにあきら(以下、あきら):飢えですね、確かに。去年は「ライブないのってこんなに退屈だったんだ」って痛感した年でもあったので。目の前にお客さんがいること、4人で鳴らしていること、そもそも爆音なこと。やっぱりいいなって。本来はライブを生きがいにしてたけど、それに慣れてしまってた部分があったことに改めて気付かされたし、ちゃんとここに全部置いていかないとなっていう気持ちでライブできてますね。

中西雅哉(以下、中西):うん。去年はバンド側が必死にこのシーンを立て直そうとして、踏ん張ってた部分が結構あったけど、今年の春フェスに出たときに純粋にライブが帰ってきたっていう感覚がすごくありましたね。それってお客さんも絶対感じてると思うんですよ。

鈴木重伸(以下、鈴木):『ORALIUM at KT Zepp Yokohama』を昨年9月にやったときにつくづく、生でライブできる喜び、その大切さを感じたんです。お客さんがいることが当たり前じゃないっていうのが再認識できた。そこはより大切に考えるようになりましたね。フェスやイベントでは他のバンドもいるなかでやっぱり闘争心もかき立てられるし。だんだん立場が変わってきて闘争心だけじゃなくて落ち着きも見せなきゃみたいなことを考えていた時期もあったんですけど、久々にフェスに出ると、やっぱり根本は負けず嫌いなんだなっていうのは改めて思いましたね。

ーー引き続き状況は前とは違うわけですけど、そのなかで何を見せて届けるのかという答えも見えてきた?

山中:責任感は強くなりました。お客さんもみんな冷静に見るし、「本物じゃないともう生き残れへん」みたいな感覚がすごく強くなってきたんです。「そういう状況でも楽しめる環境を作ってあげるのがプロでしょう」っていう責任感は昔より増えたし、それはかなりプラスに働いてる気がする。バンドにとってのレベルアップに繋がったなという感じはします。

ーーなるほど。『JAPAN JAM』のライブで「Mr.ファントム」をやっていたじゃないですか。あの曲をフェスで聴くのも久しぶりだなと思ったんですけど。

山中:やっぱり「ロックバンドがいっちゃんカッコいいぜ」っていうメッセージはめちゃめちゃあります。コロナ禍で、ロックに対する世の中の空気にちょっと悔しくなったんですよ。前にフェスが盛り上がったときは経済効果が上がっただの何だのもてはやされてたのに、コロナ禍になってライブハウスから感染者が出た、クラスターが起こったっていう瞬間に報道の仕方も......って正直思ってるし、それとともにライブができなくなっていってロックバンドのライブに行く人たちが減って、ロックを聴く人が圧倒的に少なくなっていって。そこに対してすごく苛立ちを覚えるし、でもやっぱり俺らはロックバンドが一番カッコいいと思ってるからやってるわけだし。こういうときこそロックバンドって燃えるんですよね。「もう1回トップ目指してるから」っていう気持ちをしっかりライブで見せていかないといけない。なので、あえてフィジカルのみで勝負してる「Mr.ファントム」みたいな曲をセットリストに混ぜ込んだりしました。

ーーロックであること、ロックバンドであることの意味みたいなものを改めて認識したみたいなところもある?

山中:ああ、めっちゃあります。

あきら:ライブできない間に「配信ライブ、なんでせえへんの?」とか「もうちょっとポップな曲の方がええんちゃう?」って友達からいじられたりもしたんですけど、「それ別にせんでいいな」って思ったんですよね。僕は拓也の作る曲が最高やと思うし、4人でやってることがまず美しいし、そこに美学を感じてるから。僕らの正義・僕らのロックはこれだっていうのは、もうさすがに10年やってわかってきたし、それを貫くのがバンドとして4人でやってる意味だと思うので。ロックバンドやからこそ、ある程度自由もあるし、支え合えるし、最高やなって思います。

『SUCK MY WORLD』を経てもう一度“ロックに立ち返る”

ーー4人の関係性も変わってきたところがあるのかな。

山中:何が変わったかは明確には言えへんけど、バンドの空気感はめちゃめちゃ変わってる気がしますね。何か肩の荷が降りたのかもって感じ。

鈴木:そうだね。「あいつあれやってるから、こっちもこれやらな」っていう無駄な争いというより、単純に「それできるんだ。ほんまにカッコいいし尊敬するわ」って純粋に思えるようになってきてる。これは年齢のせいなんかわからないですけど、そろそろもう、普通に幸せな人生を送ってほしいなって……(笑)。

山中:それはある(笑)。

鈴木:幸せというか、のびのび音楽をやってほしいっていう気持ちになってきますよね。

中西:前まではやっぱりTHE ORAL CIGARETTESっていうバンドに対する周りからの期待値とかイメージを変に意識しすぎて、それに縛られてたんかなって思いますよね。改めてメンバーでライブをしたときに久しぶりやし楽しいし、ロックの原点ってそこやん! みたいな。でも人前でやるようになって、いつの間にか「ちゃんとせな」とかっていうのがすごく強くなってて。もちろんそういうモチベーションも大事なんですけど、根本にあるのは喜びやんって。

ーーそのムードは今回の「Red Criminal」からも強く感じるんですが、確かに周りに対してどう戦っていくか、シーンの中でどうのし上がっていくかというのがオーラルの物語であり、武器だったと思うんですよ。でも今のオーラルは違う。それはベスト盤『Before It’s Too Late』、『SUCK MY WORLD』と進んでくる中でどこかで転換したの? それとも、ずっと続いている物語の新たなページという感じなんですか。

山中:でも、『SUCK MY WORLD』とは繋がってますね。あのアルバムはロックバンドの概念を覆していこうっていうことだったので、いろんなジャンルを勉強して、幅広くやるっていうことがロックバンドであるっていう話をしたんですけど、その「経過」が結局、一番大事で。ちゃんと歴史を辿っていろいろなことを知ったからこそ、俺らが今までやってきたことも正解やったと思えるし、どのバンドも不正解じゃないんだなって思う。でも、ただ一つ不正解があるとしたら、やっぱり嘘をついたら不正解やなと思い始めたんです。そこが一番大事なんちゃうかなっていうのに気づいてから、もう1回ロックに立ち返ったとき、ロックの捉え方が全然変わってたっていうのがデカい。でも、実は諦めかけたんです、1回。『SUCK MY WORLD』後のスタンスも決めてメンバーにも共有してたんですけど、コロナ禍入って、ライブができないっていう話になって。届けたいからアルバムはリリースしたけど、アリーナツアーやZeppツアーが中止になって『SUCK MY WORLD』の世界観をライブで表現できていない状況で新曲出すのは完結してない感じがしちゃうから、「今年はちょっと新曲出すのやめようか」って。

ーーそうなんだ。

山中:そのタイミングでホンマにやりたかったスタンスって、ロックにもっと絞っていくことだったんですよ。概念からすべて練り直していくっていう。でもそれができなくなって、1回なくなりそうになったんですけど、コロナ禍の状況と世間の動きとロックシーンのことを考えると、どんどんその熱が膨らんでいって。それが今も続いてるんです。もともと考えてたことより膨らんでる状態になってる。状況がそうさせたというか。

ーーまさに「Red Criminal」ってそのバイブスで生まれた曲だと思うけど、これはいつごろ書いた曲?

山中:怒涛の動きの中だったんであまり覚えてないですけど(笑)、さっき聞いたら8月くらいにできて10月にレコーディングしてたらしいです。8月はようやく久しぶりにスタジオ入ろうかみたいなタイミングだったんですね。まさにバンドに立ち返るじゃないですけど、久しぶりにスタジオでみんなで作りました。

鈴木:最初は夏フェス前のリハーサルとして、スタジオ入ろうってなったんです。昔の曲も思い出しつつやって、それが一段落ついたときに拓也が「こういう新曲、ちょっと試してみていい?」って言ってきたので、その場でせーのでやってみたんです。最近は全体像を1回もらって、パソコンと向き合ってやることが多かったんですけど、やっていく中で「次どう行く?」みたいなスリルもあって、久々に楽しかったですね。

中西:うん、懐かしいなって思いましたね。拓也の中のイメージを具現化していって、そこにどれだけ寄り添えるかっていう作業になるので。「こういうビートを叩いて」って言われて叩きながら、「次の展開知らんけど、こうかな?」みたいに探りながらやっていって、拓也の後ろ姿を見て「今の違うな」と思ったり。そういう作業って最近あまりなかった。

ーーあきらくんはどうですか?

あきら:久しぶりのスタジオってこともあってライブの練習も楽しかったけど、やっぱり一緒に合わせながら曲を作るのがすごく楽しかったですね。今までは曲作らなあかんからパソコンに向き合うとか、作らなあかんからスタジオで集まるとかやったんですけど、今回は「合わせるのが楽しいから集まる」っていうことの延長でできて、それが結果的に曲になったという。目的と手段がいつの間にか変わっていたけど、本来これやんなっていう気持ちのままできた。作りながらどんどん会話できるっていう環境で作り上げていったので、初期衝動もぶつけられたし、その後ちゃんと冷静に「こっちの方がカッコいいよね」「曲のことを思うとこういうアプローチもありかな?」っていうのも組み込めた。「ちゃんと進化してるな、オーラル」って思いましたね。

鈴木:確かにそれこそ奈良にいたころとはだいぶ感覚変わったなって思いましたね。昔は好き放題弾いてたけど、気づいたらバッキングを弾くことのほうが増えていたりとか。僕だけじゃなく、それぞれにも思いましたけどね。レスポンスの内容や速さ、もちろん知識も増えた中で「これがいいんでしょう?」っていう精査ができるようになった。