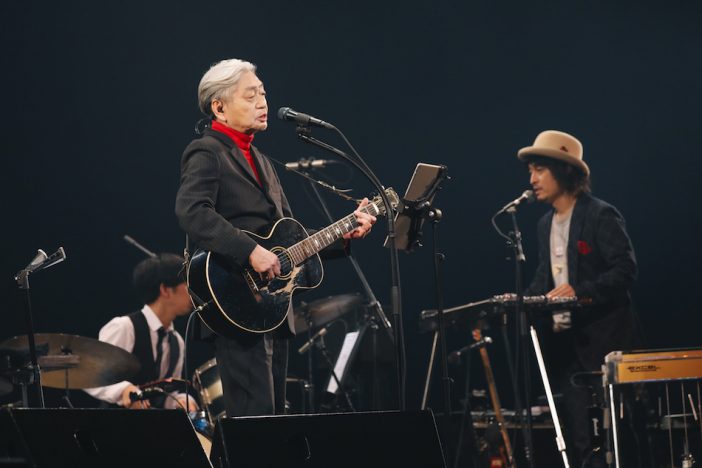

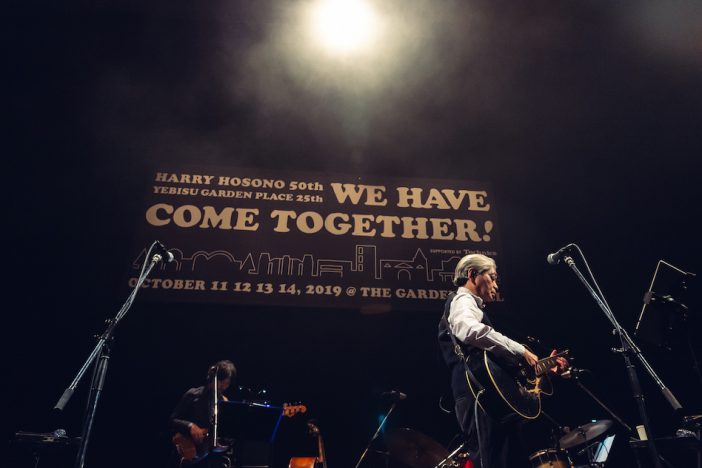

細野晴臣が語る、“これからの音楽”への視線「刺激的なだけで深さがないものは飽きちゃう」

20世紀の音楽にはミュージシャンを刺激するエネルギーがあった

ーーでは、2020年の展望について聞かせてください。いま興味のある音楽、もしくは、これから作ろうとしている音楽のビジョンはどんなものですか?

細野:微妙に変化してるんですけど、基本的にはそんなに変わらないですよ。相変わらず1940年代の音楽を聴いてますし、「まだまだ発見があるな」ということが続いているので。この前、YouTubeでカウント・ベイシーのライブ映像を見ていたら、長いドラムソロの導入部でベイシーがピアノを弾いていて、「このメロディ知ってる!」と思って。それは「Ol’Man River」だったんだけど、解釈が新鮮だったんです。もともとは『Show Boat』というミュージカルの曲で、黒人のシンガーが重厚に歌い上げていたんですが、ベイシーは軽やかで冗談めかして演奏していて、それがすごく良かった。その後「ほかにどんな人がこの曲をカバーしてるのかな」と検索してみたら、想像以上にたくさんあって、「アメリカ人はこの曲が好きなんだな」と思ったり、気に入った音源があったらiTunesで買ってみたりね。そういうことがあると「自分でもやってみたいな」と思うんです。だからカバーばっかりになっちゃうんですけど(笑)。

ーー細野さんがカバーしているのは20世紀の音楽が中心ですが、現代の音楽との違いはどんなところ?

細野:何だろうな……。「Ol’Man River」のことで言えば、ジェローム・カーンが作曲、オスカー・ハマースタイン二世の作詞で、抑圧されている黒人の気持ちをミシシッピ川に投影している曲なんです。原曲はゆったりしているんだけど、ジャズミュージシャンはみんなアップテンポで陽気に演奏していて。それはこの曲のコード進行やメロディのなかに、ミュージシャンを刺激するエネルギーがあったからだと思うんです。そういうことが大事なんですよね、音楽には。僕はただの音楽好きですけど、そういう人間を刺激するのが本当にいい音楽なんだと思っているので。誰が歌っているかとか、見てくれがどうかとか、そういうことは本来音楽には関係ないことなんですよ。当時(20世紀半ば)は曲の成り立ちだったり、そのなかにあるエネルギーが大事だったんだけど、それがいつの間にか忘れられてしまった。僕もそうですけどね。40年代の曲を聴いて、「音楽ってこういうことだよな」と思い出しているので。

ーー恵比寿のイベントのDJの日(「Day3細野さんで踊ろう!」)で細野さんもDJとして登場しましたが、あのときは最近の楽曲もかけてましたよね。

細野:ときどき新しい音楽も飛び込んでくるからね。正月用のラジオの収録のときにコシミハルが持ってきた音源も良かった。BANKSという女性ボーカリストの「Fuck With Myself」というすごいタイトルの曲なんだけど、サウンドがすごくて。いつも40年代の曲ばかり聴いてるから、そういう曲を聴くとすごく新鮮で、我に返るんですよ。一方ではステイシー・ケントという女性シンガーの歌もレトロなテイストで、しかも今っぽい音というか。いま興味があるのは、そういう音楽かな。ジャンルには関係なく、たまにそういう曲があるので。全体的には停滞しているように感じるけど、面白いことをやっているミュージシャンはいるし、彼らは常に変化している。それを聴き逃したくないという気持ちはありますね。

ーー2019年の初めには“グローバルサウンド”について話していましたが、そういう音への興味は薄れてきたんでしょうか?

細野:そうではなくて、飽きちゃったんです(笑)。グローバルサウンドはさらに進化しているし、完成に近づいていると思うけど、曲というのはアイデアが良くないとダメだから。音響としての土台があっても、刺激的なだけで深さがないものは飽きちゃうでしょ。ただ、一方では作家主義的なミュージシャンも増えていて、それぞれ独自の音を作り出そうとしていて。それがつまり、レトロと今の音の中間にある音楽なんでしょうね。マック・デマルコ、デヴェンドラ・バンハートもそうだけど、音楽が本当に好きな連中はいつも面白いものを作っているし、そういう人たちはいなくならないから。

ーーしかも発信できるインフラもありますからね。

細野:そうそう。メディアにはなかなか出てこないかもしれないけど、何の問題もありませんよ。

ーー『HOCHONO HOUNSE』のインタビューの際に、新しい機材を購入したとおっしゃってましたが、それを使った制作も始まっているんですか?

細野:まだですね。買ったままで、セッティングしてないので。ここ(プライベートスタジオ)ではなくて自分の部屋に置きたいんだけど、まず片づけないと。(機材のセッティングを)頼みたい人がいて、彼は1年間ずっと待ってるんですよ。この前のライブのときに「もう1年経ちましたね」と言われちゃったし(笑)。ただ、レコーディングしたいという気持ちは日に日に高まってます。2019年はずっと外に出てたから、そろそろ引きこもってレコーディングしたいなと。

ーー楽曲のアイデアもあるんですか?

細野:楽曲単位ではありますね。さっき言った「Ol’Man River」のカバーもそうだし。……カバーばっかりでも困っちゃうんですけどね。『NO SMOKING』のときに感じたんだけど、カバー曲を映像作品で使うと著作権料が高いんですよ。

ーーオリジナル曲も期待してます。細野さんはよく「オリジナルをやってもカバーに聴こえる」とも話していますよね。

細野:そうですね(笑)。人に言われて作るのもいいかなと思って。『HOCHONO HOUSE』は安部くん(安部勇磨/never young beach)に(『HOSONO HOUSE』のリメイクを)言われたのがきっかけだったし、リサーチしてみるのも手かなと。

ーー「どんな曲をやってほしい?」というリサーチですか?

細野:そうそう(笑)。ほっとくとカバーばっかりになっちゃうから。まあ、そのうちオリジナルも作ると思いますけどね。

ーー最後に映画の話を。2019年は忙しい1年だったと思いますが、映画はご覧になってました?

細野:うん、観てましたよ。映画館にはなかなか行けなかったけど、家でよく観てました。50年代のフレッド・アステアの映画とか、まだ観てなかったB級のミュージカルとかね。そうしたら渋谷の映画館でフレッド・アステアの特集が組まれたり、シンクロしているところもあって。

ーー音楽と同じく、映画も20世紀中盤あたりの古い作品に惹かれているんでしょうか?

細野:古くはないんですよ。今はなくなってしまったエンターテインメントが観られるし、「かつては日本にもこれがあったはずだよな」ということも感じて。ボードビルと呼ばれるショーが浅草を中心に行われていて、それがエンターテインメントの初期の形態だったんですよね。演芸を目指す人たちはボードビルで芸を鍛えて、歌って踊ることを学んで。アメリカの場合、それが現代の俳優たちにも受け継がれてきたんです。クリストファー・ウォーケンやリチャード・ギアもそうだけど、踊りも歌も上手い人が多い。それは根っこがボードビリアンだからですよね。ただ、その伝統も薄れてきて。『ラ・ラ・ランド』もそうだけど、あれは俳優が一生懸命に踊りの練習をしたわけでしょ。苦労話が付きものというか。

ーー「こんなにがんばって練習しました」という。

細野:そう。つまり「その伝統は誰が受け継いでいるの?」ということですよね。でも、アステアの映画はずっと残っているわけですよ。もともとはお姉さんのアデールと一緒にブロードウェイの舞台に出ていたんですけど、お姉さんが引退して、映画の世界に入っていくんです。最初は地味な存在だったんですけど、踊りの上手さで脚光を浴びて、大スターになった。もし舞台だけだったら記録は残ってないけど、映画に出てくれたおかげで彼の踊りを観ることできるし、それは素晴らしい遺産ですよね。エンターテインメントを目指す人は勉強になるだろうし、何よりもマネしたくなると思う。それはすごく大事なことなんだけど、今はそういう伝統がほとんど残ってなくて。当時のアステアの映画は、相手役の女優、周りのダンサー、セット、音楽の全部がいい。今、日本でそういう映画を作るのは不可能でしょうね。もしボードビルが続いていれば、タップダンスを踊れる人もいただろうけど、今はヒップホップになっちゃう。……ということを考えながら過ごしてます(笑)。僕もアステアみたいなことをやってみたいんだけど、当然できるわけがない。影響は受けているし、少しずつ取り入れてみたいと思ってるんですけどね。

ーー20世紀の文化的な豊かさが失われているのは、アメリカも同じでしょうか?

細野:やろうと思えばやれたんだろうけどね。(スティーブン・)スピルバーグの『インディ・ジョーンズ』の冒頭、クラブでダンサーが踊る場面があるんですけど、それがバスビー・バークレー(1930年代〜60年代に数多くのミュージカル映画の振り付けを手がけた伝説的コレオグラファー)の振り付けにそっくりで。それを観たときに「スピルバーグはいつか、ミュージカル映画を撮るんだろうな」と思って待ってたんだけど、全然作らなかった(笑)。でも、スピルバーグは『ウエスト・サイド物語』のリメイク版を作ってるし(2020年12月にアメリカで公開予定)、それがどうなるのかなと注目しています。ジュディ・ガーランドの伝記映画(『ジュディ』2019年9月にアメリカで公開)、エルヴィス・プレスリーの伝記映画(2021年にアメリカで公開)もあるしね。

ーー『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』『アイリッシュマン』など、日本でも20世紀を舞台にした作品がヒットしていて。文化的にもっとも豊かだった時代の遺産を再解釈して、新しい表現に結びつける試みは今後も続きそうですね。

細野:そうかもしれない。21世紀のはじめあたりは、それができなかったんですよね。『シカゴ』の映画版も音楽が良くなかったし。いまはかなり変わってきてる時期なんでしょうね。

ーー細野さんにとっても良い兆候なのでは?

細野:すごく嬉しいです。『ウエスト・サイド物語』もプレスリーの映画もまだ観てないから、何とも言えないけど(笑)。

(取材・文=森朋之/写真=平間至)