DAOKO、他者により引き出される歌手としての変幻自在な魅力 MIYAVIコラボ曲を機に考える

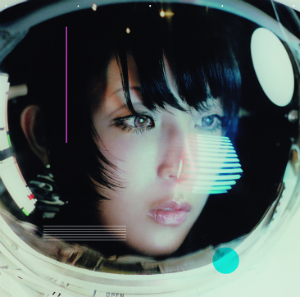

DAOKOとMIYAVIのコラボシングル「千客万来」が7月3日にデジタル配信リリース。蜷川実花が監督したミュージックビデオもYouTubeにて公開されている。

DAOKOはこれまでに米津玄師や岡村靖幸、中田ヤスタカといったアーティストたちとコラボレーションを果たしてきた。また、日本のアーティストだけでなく2017年にはBECKの楽曲にも参加したことも記憶に新しい。そして昨年から今年にかけては、過去にMr.Childrenなど数多くのアーティストをプロデュースしてきた小林武史ともタッグを組み話題を呼んでいる。いずれも音楽シーンの最前線で活躍するトップクリエイターばかり。いったいDAOKOのなにが彼らを惹きつけるのだろうか。多くのアーティストを魅了するDAOKOの魅力とはなにか。そこで今回は彼女の“歌声”に注目して考えてみたい。

もともとはニコニコ動画への投稿がきっかけで音楽を始めたという彼女は、インディーズ時代はいわゆるラップがメインのスタイルで活動してきた。その頃は、〈街の喧騒 息が苦しくて えっと えっと 口ごもる迷路に反吐が出る〉(「BOY」より)のような都会で生きる苦しさを込めた歌詞であったり、〈みんなの普通が 私の苦痛 このまま淡々と 憂鬱つづくの?〉(「Ututu」より)といった少女の鬱屈とした心情を、深いブレスを織り交ぜながらラップする姿を見せていた。

そんな彼女が昨年リリースした小林武史プロデュースによる「終わらない世界で」ではラップをせずに“歌声”を披露している。ただし、歌モノであっても彼女が当初から持ち合わせている“刹那性”や“純真性”は失わず、むしろそうした性質はより浮き立つようになっている。ラップにおける細切れのメロディが、歌うことによって引き伸ばされ、彼女の声が“伸長”したことで、より魅力が前面に押し出されているのだ。楽曲全体から切なく儚いイメージが醸し出されている。

このような彼女の資質について、小林武史はインタビューでこのように答えている。

「何か壊しにいく感じと、ホーリー(神聖)なアイドル性が両方ある」

自身の感情をストレートに吐き出す危うい少女像。自己の存在を必死に主張するような儚い魅力。「何か壊しにいく感じ」という表現は、おそらくデビュー以前からあるこうした彼女の雰囲気からもたらされているものだろう。

対して、中田ヤスタカとの「ぼくらのネットワーク」において感情を抑えて歌う様子や随所で光る独特の“萌え感”は、Perfumeやきゃりーぱみゅぱみゅのようなある種の“アンドロイド感”をも感じ取れる。ボーカロイド的、初音ミク的とでも言うべきか、近未来的な“アイドル性”を感じ取れるのだ。