DAOKO、他者により引き出される歌手としての変幻自在な魅力 MIYAVIコラボ曲を機に考える

このように彼女の“歌声”に注目してみると、そこには生々しい人間的な部分と、それと対局とも言える人工的な部分の両方の魅力を発見できる。しかもそれは、彼女がメジャーデビュー後に“歌った”ことで徐々に開花してきたものだ。ラップのみでは発揮し得なかった自身の魅力を外部からのプロデュースによって獲得しているのである。

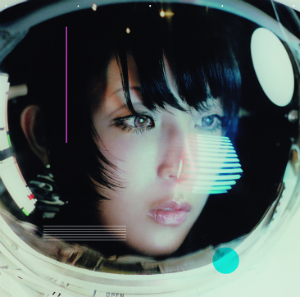

今回のMIYAVIとの「千客万来」でも、サビ入りでの怒涛の早口で歌唱する箇所の疾走感はメロディを持続させて“歌う”ことで得られる感覚に他ならない。この疾走感は旋律の動きの少ないラップだけでは決して得られないものだ。さらに言えば、そこで高らかに鳴らされるMIYAVIのギター演奏や、蜷川実花が得意とする極彩色の映像によって、独特の“サイバーパンク”な作品に仕上がっている。それは共演した二人によって引き出された新しい彼女の魅力だ。

また、今作では歌い方をひとつに固定していないのもポイントである。Bメロで〈壊されたい〉というフレーズを何度も繰り返す様子はどことなくインディーズ期の儚い少女像を彷彿とさせる。その後の独特の節回しはラップ表現の延長にある歌唱法だが、ここでは怪しく妖艶なムードを漂わす。翻ってサビではしっかりと歌い上げることで解放感や疾走感を得ている。1曲を通して、歌とラップと、そのあいだ辺りを自在に行き来することで楽曲に様々なイメージを与えているのだ。カラーの異なる多くのクリエイターの作風にも馴染めるのも、こうした柔軟な技術によるものだろう。

そして、どこか謎めいている彼女のビジュアルイメージも見逃せない。この不思議な佇まいが作家たちが“プロデュースしたくなる”意欲を湧かせるのだろう。高貴でありながら、若さがあり、リアルな感情を口にする芯の強さもある。多くのアーティストがDAOKOという素材を“料理したくなる”所以はそこにもある。

以上のことを考えるにつけ、DAOKOのことを単なる“歌手”の枠に当て込むのには少し違和感がある。彼女はいわゆる旧来的な歌手像とは距離を置いた位置に立っているように思うからだ。ラップからスタートして歌うことで多くの魅力を発揮してきた彼女は、時には歌唱法すらも変質させながら、自分の声や容姿をうまく素材として提供し、外部プロデューサーによって様々な色に染まっていく。リリースごとに変容するイメージと、芯にある彼女の資質が化学反応を起こし、その都度変化していく様子を我々は味わっているのだ。

■荻原 梓

88年生まれ。都内でCDを売りながら『クイック・ジャパン』などに記事を寄稿。

blog

Twitter(@az_ogi)