『Life is mine, Life is fine』インタビュー

石田ショーキチが語る、これからの音楽活動論「お客さんと直接つながる喜びに勝るものはない」

「ニルヴァーナ以降、グルーヴの捉え方が変わった」

――石田さんご自身は、シンガーソングライターとして創作をしながら、エンジニアやプロデューサーとしても活躍しています。両者のバランスはどうでしょう?

石田:プロデューサーとは半々ぐらいですね。今年で言うと、1月から北京のあるバンドのプロデュースをしていて、そのバンドが、アジアでリリースするCDを作りたいという話があって、僕にプロデュースの依頼が来ました。柔らかめのロックをやっているバンドで、本人たちはミスチルが好きだ、って言ってました。中国政府は日本をプロパガンダに使っていて、いつも悪口を言うニュース番組をやっていますし、ドラマを見ると旧日本軍が中国人に酷いことをしている時代劇をずっとやっていますが、テレビ局が正しいことを言っていないというのは人民も知っていますし、実際には多くの中国人が日本に興味を持っています。彼らはインターネットが封鎖されていて、Twitterもダメだし、Facebookもダメだし、Googleも自由に検索できないのですが、でもいろんな方法を使ってくぐり抜けて、世界中の音楽、とくに日本のことをすごく調べて勉強しています。

――すごいですね。プロデューサーとしてはいま、どんなことを求められていますか。

石田:若い頃は、その時代を反映した音を求められていたと思いますが、いまは少し違って、音楽の基礎的な部分をしっかりしてほしいという依頼が多くなった気がします。自分たちの根っこを深くしたい、ちゃんとまっすぐ伸びる方向に伸ばして欲しいみたいな感じで。結局、音楽って近道はなくて、昔は下手でもかっこ良ければいいやって言えていた部分もあったと思うんですけれど、いまは手を抜かずに丁寧にやって、その上で上手くやっていかないと表現力が上がらないということに、多くのミュージシャンが気付いているのだと思います。

――たしかに、かつての音楽シーンとは価値観が変わっているかもしれません。

石田:演奏の部分で言うと、ニルヴァーナの前と後で大きく変わった気がします。ニルヴァーナを高校生ぐらいで聴いた子たちが出てきた2000年ぐらいから、グルーヴの捉え方が自分たちが若い頃とはまるで違うなと思いました。ニルヴァーナにしても、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンにしても、90年代のオルタナ以降、ブラックミュージックを含めたミクスチャー的な躍動感のあるグルーヴが当たり前になってきた。それ以前の音楽を聴いていた日本人というのは、どうしてもメトロノームに合わせてこじんまりと演奏していた印象が強いのですが、2000年くらいからのバンドはデカいグルーヴを捉えていて、ものすごい大きなノリを当たり前に出せる子たちが普通に出てきた。僕らは分析的に後から聴いて、「これは新しいものが来た」と思いましたけど、彼らはそれを原体験としているので、ぜんぜん違いますよね。BUNGEE JUMP FESTIVALというバンドをプロデュースした時は、「こいつらの世代はとんでもない」と思いました。

「ボーカロイドの世界は、すごく時代を象徴している」

――先ほど、情報量が圧倒的に増えたことにより、人々の耳が肥えたという話をしていましたが、制作においてはどんな変化が起こったと捉えていますか。

石田:デジタルツールが安く、手軽になったことは間違いなく制作者に大きな影響を与えたと思います。AppleのLogicというシーケンスツールが、2万円以下で手に入るような時代になって、誰もが家で手軽にデジタルレコーディングができるようになった。10年前では考えられなかったプライススケールになっていて、作る側でさえこういう状況なら、音楽を売る時も値踏みされるのはある意味必然とも言えると思います そういう状況の中でどうすれば成功できるのかは、正直よくわかりませんが、ものすごく勉強している人が抜きんでてくるのは世の常だと思います。

――たしかに、誰もが気軽に音楽制作ができる時代になりましたね。

石田:そうですね。すごく時代を象徴していると思うのはボーカロイドの世界で、誰かが作ったトラックをネットにあげると、そのトラックに対して誰かが歌を付けて、その音に誰かが映像を付けて……という流れが、利益や利害と関係ないところで、完全にシェアだけでできあがっている。それがすごいと思います。それとクラウドですね。自分がデータを持つんじゃなくて、それをどこかに置いておいて、誰もが触れられる状態にするっていうのがいまの時代のやり方で、みんなでひとつのキャラクターを弄って作品にするボーカロイドもそうだし、AppleのiTunes Matchなどはまさにクラウドの世界。僕らが若い頃は、学校帰りにレコード屋に寄って予約したレコードを受け取って、それを大事に胸に抱えて帰って、家でジャケットを鑑賞したり、傷をつかないようにA面、B面に丁寧に針を落として聴いたり、「これが俺の買ったレコードだ!」っていう自分の所有欲を満たすっていうものだった。でも、iTunes Matchは「この曲はあなたも同じのも持っていますよね? じゃあこれは一個でいいから、みんなでここにアクセスして聴けばいいじゃない」っていう考え方で、モノとして価値がそこにはまったく存在していない。音楽というものはデータでしかないという、良くも悪くもドラスティックな考え方ですよね。

――Apple Musicのような定額制のストリーミングサービスも本格的に始まりましたが、音楽家の立場でどう捉えていますか。

石田:持っていないレコード、たとえばベイ・シティ・ローラーズを全部聴きたいって思った時に、一気に聴けるので、音楽に触れ合うきっかけの間口を広めるという意味ではすごくいいと思います。ただ、自分もそうですが特に僕のお客さんの世代なんかはCDが一番売れていた時期に思春期を送っているので、CDという物体への愛着が依然強く、CDはこれからも継続して作って販売していこうと思っています。なんなら、アナログを作りたいくらい。

――なるほど、ストリーミングに関してはポジティブに捉えている側面もあると。音楽ビジネス全体の今後についてはどうでしょう。

石田:そうですね、2011年の音楽業界の状況からすると、あの時に生き残る体力があったところとそうでないところで、明暗がはっきり別れたと思っていて。残るところが残ったことはすごく大きかったと思うし、そこで「今までのビジネスではダメなんだな」という考え方がはっきり共有されたと思います。90年代の終わりから考えたら、業界全体で右肩下がりが続いていて、その中で身軽な会社が元気になるのは当然のことで。たとえばレコードをプレスするラインを自社で持っている必要はもうなくて、昔は何社もCDプレス工場をもってましたけど、多くの会社が売却してしまってあまり残ってないですよね。むしろ国内プレスで出すと、機械が古くてエラーが出るから、台湾で出したほうがちゃんと出来るという話を聞きます。

――CDをプレスするにしても、かつてのようなやり方ではなくなってきている。

石田:はい、自分が作ったものをちゃんと形にしてお客さんに届けるということは、以前よりもかなりやりやすくなっていると思います。僕自身、自分でレーベルをやって、ライブ会場で販売したり、Amazonやセブンネットショッピングをはじめとした通販でお客さんの手に届けています。これはレコーディングまで自分一人でできるという、技術的背景があるからだとも思うんですけど。

――石田さんの場合は、直接ファンに届けること自体がプロモーションになっている部分もありそうです。

石田:僕は大きなプロモーションじゃなくても別にいいと思っているので。お客さんと直接つながる喜びをすでに知っていて、それ以上のものはないと思っているから、また来年もこの人のところにCDを届けにこようって思っちゃいますよね。買ってくれる人も喜んでくれて、それを手渡しできる自分も嬉しいんだったら、それが一番いいですよ。だから今後も、しばらくはこのやり方を続けていくんじゃないかな。

(取材・文=編集部)

■リリース情報

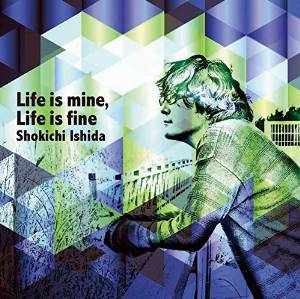

『Life is mine, Life is fine』

¥3,240

5月8日リリース

〈収録曲〉

1. 蒼天航路

2. Life is fine ~ソングライターの孤独

3. 夏の手紙

4. ICE NINE ~猫のゆりかご

5. 厚木の空

6. Finding sunset

7. 支える手

8. アルティールの翼

9. 水色

10. Life is mine