3rdアルバム『Obscure Ride』レビュー

ceroがもたらした衝撃とは何か 日本のポップミュージック史のなかに新作を位置付ける

レプリカとしてのリアリティ

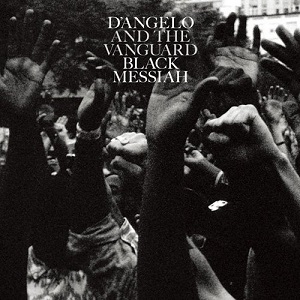

もろにディアンジェロな1曲目「C.E.R.O」には、「Contemporary Eclectic Replica Orchestra」という、彼らの名称を捩ったフレーズが登場する(本来は「Contemporary Exotica Rock Orchestra)。ここで高城晶平が用いたレプリカという言葉は、彼らのマニフェストとでもいうべきものだ。

そう、ceroは日本のミュージシャンとして過去最高水準のグルーヴを達成しながら、彼らの身上はあくまでレプリカ、フェイクとしての音楽を追求していくスタンスにある。これはある種の批評性というか、彼らのクールネスの表れなのだが、本物に対して真正面からぶつかっていくことだけが「本物の」音楽に到達する道筋でないことは、例えばビーチボーイズの継承者たるハイラマズがフェイク道をひたすら追求し、どのブライアン・ウイルソン・ワナビーよりも高い作品性を誇っていることからも証明されている。とりわけ、所詮オリジンの存在しない日本でポップミュージックをやるのだから、レプリカとしてのリアリティを追い求めるほうがいい、そのほうがかえって自分たちのパフォーマンスが劇的に向上するということを、彼らは知っているのだ。

『Obscure Ride』で描かれる東京近郊の風景は、「Orphans」のMVで街の景色がジオラマ風に加工されていたように、書割りのごとく描かれている。20~30年周期で街並みが劇的に変わる東京で鳴らされる音楽として、それは圧倒的なリアリティを感じさせる。5年後にオリンピックを控え、またもせわしなく変貌を始めた街をこの曖昧な乗り物で駆け抜けるとき、私たちはgenuineな東京のグルーヴに全身を包囲されるのだ。

シーンへの誘発力

『Obscure Ride』を一聴したとき、私は「小沢健二がこのアルバムを聴いてどう思うだろう」という興味が湧き上がった。なぜなら、冒頭で触れた『Eclectic』――「折衷」という意味だ――において小沢が示唆した方向性に、ceroは『Obscure Ride』で答えを提示しているからだ。長い間放置されていたように思える、ブラックミュージックのフィーリングと日本語ポップスとしてのリリシズムの融合、これを継承し大きな実りをもたらしたceroの快挙に、先駆者・小沢が感じるものは何か。そういえばceroは、オザケンの「1つの魔法(終わりのない愛しさを与え)」をカバーしてもいた。

小沢に限らず、『Obscure Ride』はシーンに対する誘発力をもった作品だ。現在、シティポップとタグ付けされるバンドはメジャー・インディともに多数存在し、日本のシーンは優秀なリリシストとメロディメーカーの宝庫といえる。そういった人たちが、今回ceroが手中にした強力なグルーヴに触発され、自分たちの作品にどうフィードバックさせていくのか、興味は尽きない。

これほどまでのgenuineなグルーヴを日本語のポップスで聴かせることに成功したceroの試みは、確実にこの国の音楽シーンの水準を引き上げることになるだろう。『Obscure Ride』以降のポップシーンがこれから始まるのだ。

(文=佐藤恭介)