3rdアルバム『Obscure Ride』レビュー

ceroがもたらした衝撃とは何か 日本のポップミュージック史のなかに新作を位置付ける

『Obscure Ride』の骨太なビート

ceroの新作『Obscure Ride』は、一言でいえば、日本が生み出した最高水準のブラックミュージックアルバムである。もともと、“エキゾチカ”をキーワードにボーダーレスな音像を作り上げていたceroだが、本作の先行シングル「Yellow Magus」「Orphans/夜去」あたりから急速にブラックミュージックに傾倒し始め、ここに至って明確な標榜として掲げられるまでになった。この間の経緯については本人たちのインタビューなどを参照してほしいが、シティポップの旗手としてceroを認識していたリスナーにとっては、驚くべき変貌を遂げた印象を残すかもしれない。

ceroのブラックミュージックへのアプローチを前述の2タイプに当てはめると、明らかに後者のように思える。ceroのメンバーはドレッドヘアでもなければブリンブリンで装飾しているわけでもない。何よりこれまでの彼らの楽曲を知っていれば、そのポップな感触に、原理主義的なブラックミュージックへの幅寄せを感じ取ることはまずないだろう。

ところが、である。『Obscure Ride』で聴くことのできる濃厚なグルーヴは、かなりダイレクトに“黒い”。強力なリズム隊は時にマッチョですらあるし、高城晶平のヴォーカルはメロディやコードといったポップスの重要構成要素よりもむしろリズムとの親和性がきわめて高く、歌とラップの臨界点をつないでいく技術的達成には目を見張るものがある。

盤石のリズムの上を浮遊するカッティングギターや鳴り物は、頸木から解き放たれたように奔放に響いて気持ちのいいヨコノリを発生させているが、この自由さは同時にメンバーの現在の精神状態を象徴しているようにも思える。

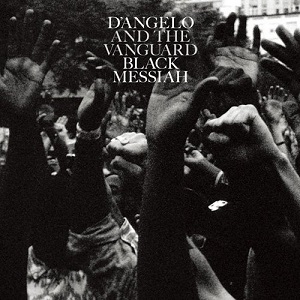

もちろん、肉感的なフィーリングは00年代ネオソウル以降のアブストラクトな再構築を経たものであり、きわめて洗練されている。『Obscure Ride』の直接的なモチーフとしては、ロバート・グラスパーやディアンジェロなどの名前が挙げられるが、個人的にはジ・インターネットが放つメロウネスとの同期を感じた。

ブラックミュージックの学徒は、そのまっすぐな探究心が時に魅力となることもあり、黒人への“憧れぶり”がジャンルにまで昇華したのがブルーアイドソウルと呼ばれる白人ソウルだったりもするが、『Obscure Ride』におけるceroに、そういった書生臭さはない。メンバーは相変わらず飄々とした都会的な佇まいであるが、ブラックミュージックへのアプローチは実に堂に入っている。そして憧れだけではない、冷静でロジカルな手さばきも垣間見える。この涼しい顔をした青年たちからこれほど骨太なビートが生み出されているかと思うと、痛快にすら感じられる。

ますます冴えわたるリリシズム

ceroは『Obscure Ride』において、ほとんどgenuineなグルーヴを手中にしているが、それは原理主義的なブラックミュージックの再現ではない。あくまで2015年東京のポップスとして作品を成立させている。その背景には彼ら本来の強みであるリリシズムがあり、それにますます磨きがかかっていることも見逃せない。

obscureとは、「曖昧な」「はっきりしない」という意味であるが、現実と幻想、記憶と忘却の間を人称や視点を変えながら縦横無尽に描き出す彼らの詩世界は、枯れることを知らないイメージの源泉であり、それぞれの曲が短編小説のようでありながら、連作のごとき有機的連携を感じさせもする豊潤なものだ。まさにobscureで、ダイレクトなメッセージやアジテーションなどどこにも見当たらないが、言葉そのものは“ゆるふわ”物件とは一線を画す、非常にエッジの立ったものが多くセレクトされている。

そしてそういった言葉を紡ぐ、高城晶平のヴォーカルの進化にも触れておきたい。本作における高城のヴォーカルについて、例えば久保田利伸に迫るような技巧の高さを感じさせる部分もあるが、技術的進歩もさることながら、言葉ではよく言われるものの具現化が難しい“フロー感”を、見事に現出していることに注目すべきだろう。ポップなメロディとラップ、効果的に挿入されるスキャットやフェイクは限りなくシームレスに繰り出され、多少のパワー不足を補って余りある歌唱は、本当に気持ちのいいグルーヴとして結実している。その気持ちよさがリリシズムと融合したとき、そこにはストーリーテリングの醍醐味がある。この構造の結実を“フロー感”と呼びたいのだが、これは実際に、『Obscure Ride』に対する腰と脳の反応で確かめてもらいたい。

そしてride、つまり乗り物だが、次々と移り変わるobscureなイメージの洪水は、まさに移動中にしか得られない精神の高揚と不可分のものである。ceroの音楽が描こうとするのが、はかなく不確かでそれでも胸を震わせる衝動のようなものだとすれば、この曖昧な乗り物に身を委ねる時間を至高の芸術体験と呼んでも、少しも大げさではない。『Obscure Ride』が鳴っている間、私たちの日常風景は確実に違う色彩を放っている。