懐かしいテクノロジー技術解説

90年代、人々はディスクやテープを持ち歩いて音楽を聴いていた 「音楽を携帯する技術」の進歩を振り返る

MDとDCCとDAT

デジタル録音規格としては、まず「DAT」があった。これは磁気テープにデジタル録音するための規格として54社からなるDAT懇談会が策定した規格で、量子化は16bit、サンプリング周波数は48kHz、44.1kHz、32kHzに対応。基本的に長時間録音モード以外はリニア録音が可能だった。ところが44.1kHzがCDと同じ周波数なため、デジタル録音ではCDの完全コピーができてしまうと猛反対を受け、初期に登場した製品ではCDからの録音ではアナログ録音が強制されるようになっていた。その後1990年に「SCMS」というコピー制御機能が入り、CDからのデジタル録音は1世代のみ、その次はアナログ録音という制限がつく。もっとも業務用機ではSCMSが付かないため、高音質を生かしてプロの音楽業界ではDATが人気を集めていくことになる。

一方、民生品向けのデジタル録音媒体として、まず1991年に松下電気、フィリップス、日本マランツ(現ディーアンドエムホールディングス)から「デジタルコンパクトカセット(DCC)」を発表する。コンパクトカセットとほぼ同サイズのカセット(厚みなどが少し違うので互換性はない)に、非可逆圧縮方式であるMPEG-1/2 Audio Layer 1(MP1)方式で約4分の1に圧縮した音楽データを記録する。サンプリング周波数は48kHz、44.1kHz、32kHzで、カセットプレーヤーはコンパクトカセットと互換性があり、アナログカセットの再生も可能だったが、DATと同じくSCMSによるコピー制御が入っている。

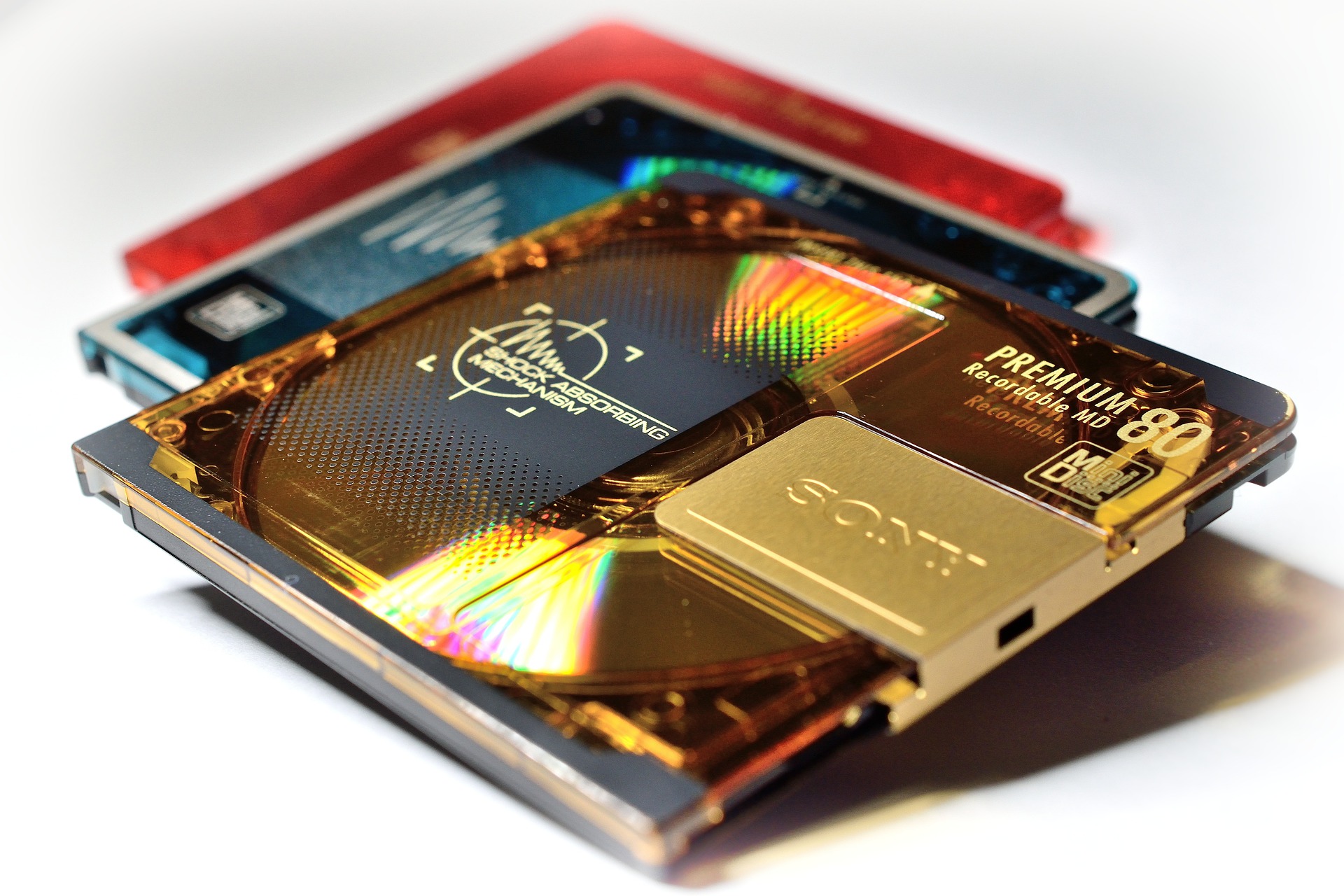

同年、ソニーが新しい光学記録メディアとして「MiniDisc(MD)」を発表し、翌1992年に最初の製品を発売する。MDは縦68x幅72x厚み5mmのカートリッジの中に直径64mmの光学ディスクが収められたメディアで、外見はフロッピーディスク、またはパソコン用の記録媒体として普及したMOに似ている。

MDには再生専用、録音用、ハイブリッドと3種類のメディアがあったが、基本的な記録形式は共通だ。音声圧縮にはソニーが開発した容量を約5分の1に圧縮できる非可逆圧縮方式の「ATRAC」が使われ、16bit、44.1kHzで記録される(量子化については16bit固定ではなく、24bitまで対応できるという)。DATやDCCと同じく、SCMSによるコピー制御もある。

ユニークなのはテキスト情報を記録する「TOC」(Table of Contents)という専用の領域があり、そこにアルバム名やトラック名をアルファベット/半角カナで入力でき、プレーヤー側で表示することができた(全角文字もTOCの別の領域に記録できる)。余談だが、個人的にはこのTOCの存在が、その後DCCとの競合を勝ち抜けた要因のひとつではないかと思っている。

これら3つのデジタルオーディオ製品のうち、まずDATは専用メディアであること、製品価格が比較的高いこと(1992年ごろまでにはだいぶ下がっていたが)もあり、最初に脱落(前述のようにプロ向け市場では普及した)。事前の下馬票では、既存カセットとの上位互換性があるDCCが有利とも言われていたが、蓋を開けてみると、DCCが最初に据え置きのプレーヤーを10万円以上で販売したのに対し、MDは最初からポータブル機を、8万円以下で販売した。

またDCCはあくまでテープメディアであり、シーケンシャルアクセスしかできない。一方MDはCDと同様にランダムアクセスが可能で、音質がCD以下と言われても、よほどこだわりのあるオーディオマニア以外は気にならない。むしろTOC情報が表示できるなど、利便性が優れていることから、市場はMDを選択。幸いにというか、DCC陣営もMD陣営も、相互にライセンスを交わしていたこともあり、DCC陣営がMD製品を出すようになり、MDが勝利を収めることになった。