『ルノワール』は何を描いたのか? “印象派”とリンクする、子どもの不完全な”リアリティ

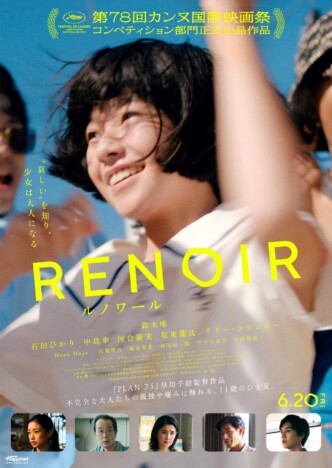

長編映画デビュー作『PLAN 75』(2022年)が、カンヌ国際映画祭カメラドール特別賞受賞に輝いたほか、世界各国の映画祭で監督賞にノミネートされ、話題を集めた早川千絵監督。3年ぶりの長編第2作『ルノワール』もまた、第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門唯一の日本映画として選出され、さらなる受賞の期待を集めている。

ここでは、そんな本作『ルノワール』がどんなものをどのように描いたのかを、作中の演出や物語の流れを通して、できるだけ深いところまで考察していきたい。

前作『PLAN 75』で、高齢化社会をテーマにディストピア化した近未来の日本への不安を映し出した早川監督は、本作では一転して1980年代の地方都市を舞台に、鈴木唯が演じる11歳少女のひと夏の日々を描き、子どもの視線を通じて日常の風景と大人たちの感情を表現している。ただ、そのなかには、およそ子どもらしくない不穏な要素も入り込んでくる。

本作の主要な舞台となる郊外の町並みの多くは、撮影監督の浦田秀穂の出身地でもある岐阜市などで撮影されている。1980年代に存在していた建物も多く、長良川の美しさがロケ地を決める理由になったという。そんな懐かしさを感じさせる風景を、主人公である小学5年生のフキが日常を通して巡っていくのだ。(※)

本作のタイトルである「ルノワール」は、映画史における重要な存在であり、シネフィルでいうところの“神”にすら位置付けられる監督ジャン・ルノワールのことではない。その父である、「印象派」の著名な画家ピエール=オーギュスト・ルノワールのことだ。

作中にもルノワールの絵画「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」(1880年)のレプリカが登場するが、監督は、そのタイトル自体に重大な意味やメッセージがあるわけではなく、1980年代当時に日本で印象派の絵画を飾ることが流行したノスタルジーからきているのだと説明している。

しかし、そういった発言があったとしても、われわれ観客は、そこに何か作品を包括するような意味合いを見出してしまうものだ。例えば、長良川で主人公のフキ(鈴木唯)が驚きとともに眺める美しい夕陽の情景は、印象派の原点である絵画「印象・日の出」を想起させる。なぜならそこには、印象派というスタイルが持つ“主観的”な感動といった領域に繋がっているように見えるからだ。

「印象派」とは、解剖学的だったり建築学的な角度から対象の形を詳細に理解して描くのではなく、ごく単純にいえば、微妙な光の移り変わりや空気など、画家自身がそこで見た光景や印象を表現することに注力するスタイルのことをいう。フキの目がとらえる“世界”は、ある意味で印象派的な視線によるものといえるし、それを通して本作は、新鮮な世界との出会いが呼び覚ます感動を観客に追体験させようとするかのようだ。このアプローチは、エドワード・ヤン監督の最後の完成作『ヤンヤン 夏の想い出』(2000年)にも近い。