橋本愛、なぜ大河ドラマで3度目の妻役に? 『べらぼう』蔦重と“共鳴”するていの魅力

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第24回「げにつれなきは日本橋」で、蔦屋重三郎(横浜流星)が本屋の娘・てい(橋本愛)に突然のプロポーズ(!?)。だが、彼女は迷うことなく拒絶した。

ていを演じる橋本愛は、大河ドラマへの出演は本作で4回目となる。そのうち3回で主人公の妻役を担っており、『西郷どん』では西郷隆盛(鈴木亮平)の最初の妻・須賀を、『青天を衝け』では渋沢栄一(吉沢亮)の妻・千代を演じており、今回もまた“才人”の妻を演じることになった。

『青天を衝け』橋本愛だから体現できた千代の優しさと強さ 今までにない吉沢亮の表情も

大河ドラマ『青天を衝け』(NHK総合)の最終回までいよいよ1カ月余り。これまでを振り返ると、栄一(吉沢亮)にはかけがえのない恩人…

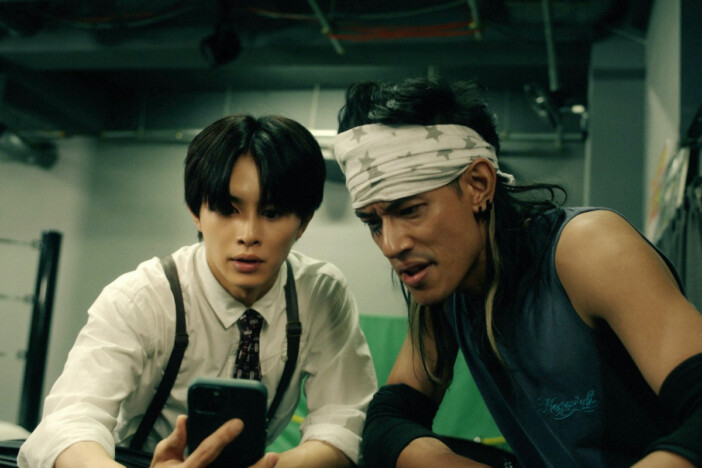

渋沢栄一は「日本資本主義の父」として500以上の企業設立に関わり、蔦屋重三郎は「江戸のメディア王」として出版界に革命を起こした。時代は違えど、どちらも既存の枠組みを打ち破り、新しいビジネスモデルを創造した革新者だ。どちらも情熱とユーモアを併せ持つ傑物であり、その2人の妻役を任されていることは偶然ではないだろう。(奇遇にも、それぞれの夫役である吉沢と横浜は現在公開中の映画『国宝』にて歌舞伎役者として“競演”している)

改めて、ていという女性像について考えてみたい。

ていは、日本橋の老舗・丸屋の娘として登場する。分厚い眼鏡をかけ、漢籍も読みこなす知識人。寺子屋で「本も本望、本屋も本懐というものにございます」と語るその言葉には、書物への深い愛情と、それを伝える使命感が宿っている。ただし蔦屋重三郎の妻については史料がほとんど残っておらず、ドラマのていは脚本家・森下佳子によって創造されたオリジナルキャラクターだ。

とはいえ、その造形は全くのゼロから生まれたものではない。寛政2年(1790年)刊の黄表紙『栄増眼鏡徳』には、眼鏡をかけた女性たちが風刺的に描かれており、喜多川歌麿の「教訓 親の目鑑 理口者」でも、読書にふける娘が“親にとっての悩みの種”として描かれている。こうした当時の“本好き女子”や“眼鏡女子”の記号は、ていというキャラクターのビジュアルや思想にも投影されているように思える。(※1)

大河ドラマ『べらぼう』が楽しみです。

前回の最後に、眼鏡を掛けた「てい」(橋本愛)さんが登場。このときから7年ほど後の、寛政二年(1790)に刊行された黄表紙本に『栄増眼鏡徳』があります。作者は恋川行町、絵師は北尾政美。

眼鏡を掛けた女性の姿や、品書きに「美人めがね」も見えますね。 pic.twitter.com/FUCqlv1Rlt— 八條忠基 (@EeoduLzbYVjTprk) June 21, 2025

ていの人生は、決して順風満帆ではなかった。前夫は吉原に入り浸り、店は傾き、父も亡くした。だが、蔦重から「一緒に本屋をやりませんか」と言われた瞬間、心の奥で何かが動いたように見えた。それは、同じ志を持つ者同士の共鳴だったのかもしれない。