『あんぱん』は朝ドラ初心者にも観やすい? “やなせたかし”の強さと革新的な15分

毎朝決まった時間に朝ドラことNHK連続テレビ小説『あんぱん』の放送を観る。それが、筆者にとって今や自然な習慣になっている。けれど、ほんの少し前までは違った。朝ドラというジャンルに苦手意識こそなかったが、どれも途中で気持ちが離れてしまうことが多く、完走したことはほぼなかった。2022年度前期放送の『ちむどんどん』以降、内容自体は追ってきたが、どれも「知っておくべきこと」として視聴していたにすぎない。

そんな筆者が、今『あんぱん』を心から楽しんでいる。泣いて、笑って、SNSを覗いて、また次の日が楽しみになる。なぜこれほどまでに心を奪われているのか。知人の間でも『あんぱん』の評判は上々だが、ただ作品の出来がいい、それだけでは済まされない“何か”があるのではないだろうか。

まず確認しておきたいのは、『あんぱん』の構造は決して極端なものではないということだ。ヒロインの幼少期から物語が始まり、恋愛、就職、家族とのほっこりするドタバタ劇。そうした要素は多くの過去作品と変わらない。『らんまん』(2023年度前期)や『虎に翼』(2024年度前期)のように、実在の人物をモデルにしているという点も同じだ。

けれど、『あんぱん』はとりわけ退屈することがない。日々の朝ドラ視聴に慣れてしまった身にはこの違いが最初よくわからなかったが、観続けるうちに気づいたのは「これはヒロインの人生を描くだけの物語ではない」ということだった。

『あんぱん』のヒロインであるのぶ(今田美桜/永瀬ゆずな)は、やなせたかしの妻・暢がモデルだ。けれど描かれているのは、のぶの人生そのものではなく、むしろ彼女の人生を通して映し出される「やなせたかしの思想」――ひいては「逆転しない正義とは何か?」というテーマだ。

子どものころ、のぶが嵩(北村匠海/木村優来)をいじめから守って言った「弱いもんいじめするがが悪いがや」というセリフ。あの一言が、すでに物語全体のトーンを定めていた。のぶが師範学校で忠君愛国を叩き込まれていく一方で、嵩は東京で自由と芸術に触れる。2人の電話越しのすれ違いに込められていたのは、個人の関係性以上に、“正しさ”が変質していく恐ろしさだった。

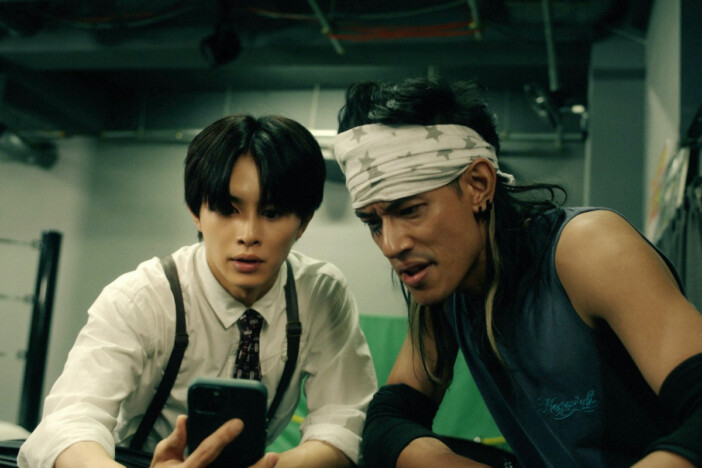

特に、ここ2週ほどの戦争描写は圧巻だった。嵩が従軍先の中国で体験した現実。紙芝居づくりに込められた葛藤、現地の少年・リン(渋谷そらじ)との出会いと別れ、極限の空腹状態での人間の本能。朝の15分で描くにはあまりに重すぎる内容だった。にもかかわらず、描写に逃げがない。それどころか、視聴者に“正義とは何か”を問うてくる。のぶの登場こそ少なくなったが、それまでのぶが忠君愛国に没頭するまでの過程が描かれていたことで、より嵩の戦争体験が際立っていた。

つまり『あんぱん』は、半年間を通して“テーマ”を描こうとしている。それが日々の放送の背後にちゃんと存在しているように感じるのだ。短期的な展開の面白さだけでなく、長期視聴を前提とした“構え”が、視聴者の覚悟も引き上げてくれているようだ。こうした感覚は『虎に翼』のときにもあったと言えるし、視聴体験としては大河ドラマや日曜劇場に近いものも感じる。