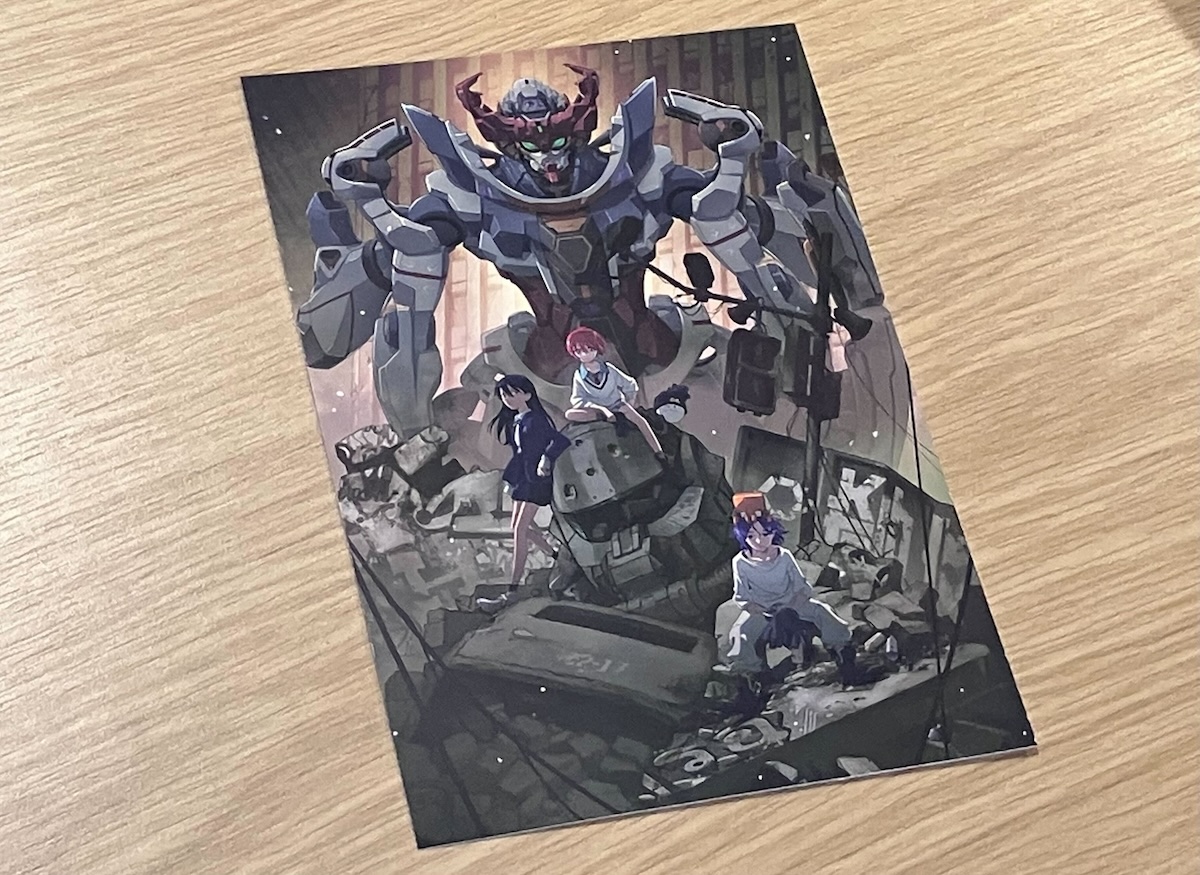

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』に潜む『フリクリ』的ダイナミズム 鶴巻和哉の作家性

テレビ放送前の先行上映という形で上映中の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』が大ヒットを記録している。テレビ放送用の作品の先行上映としては異例の大規模公開な上に、その衝撃的な内容もあいまってSNSでも話題が沸騰している。

本作は長年、GAINAXとスタジオカラーを支えてきた中核メンバーの1人、鶴巻和哉監督作品だ。鶴巻監督とは、どのようなセンスと志向を持った作家で、本作にそれらがどのように発揮されているのか、本放送を前に少ない材料ではあるが、振り返ってみたいと思う。

リアリズムよりアニメーションの嘘の面白さで勝負

ガンダム新作『ジークアクス』に集うスタッフを解説 鶴巻和哉×榎戸洋司コンビへの期待

鶴巻和哉監督に、本格的にスポットライトが当たる日が来た。『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』(以下『ジークアクス』)の…

鶴巻監督は、アニメーターとしてスタジオジャイアンツに入社、『ふしぎの海のナディア』制作時にGAINAXに移籍し、作画監督や映像特典の演出を経て、『新世紀エヴァンゲリオン』では副監督としてシリーズを支えた。庵野秀明がGAINAXから独立しスタジオカラーを設立すると、鶴巻監督もカラーに参加、以降、庵野秀明作品を支える重要な1人となる。

GAINAXとカラーは庵野秀明のイメージがどうしても強い。鶴巻監督も庵野のもとで演出やアニメーターとして数多くの仕事を経験しており、当然大きな影響は受けていると思うが、監督としての志向性は庵野とは実はかなり異なる。

鶴巻監督は、これまで『フリクリ』、『トップをねらえ2!』『龍の歯医者』といった作品を主に手掛けている。特に『フリクリ』は傑作として名高い作品で、『エヴァ』とは異なる方向性のGAINAXの名作として記憶されている。

『フリクリ』は、とある地方都市に住む小学6年生のナオ太が、ベスパにのる謎の女ハル子に轢かれてから起きる不思議な出来事をハイテンションなギャグとポップなセンスで映像化した作品だ。全6話で1作ごとに絵柄にも作風にも変化が見られ、アニメーターの個性がふんだんに活かされている。不可思議な内容ながら、読後感の良さと作画レベルの高さで日本のアニメの歴史においても特異な位置を占める作品だ。

全体的に『フリクリ』は、荒唐無稽なアニメーションの魅力とカタルシスに溢れており、生々しさやリアリズムを追求した『エヴァ』とはかなり異なる作風だ。鶴巻監督は、自身と庵野とのアニメーションに対するスタンスの違いを以下のように語っている。

鶴巻 庵野さんは、アニメが嘘であることが許せないっていうか、そこにコンプレックスを抱いてる。僕にはわからない感覚なんだけど。庵野さんや貞本さんは、アニメにどれだけリアルを投入できるかに力を注ぐんです。

<中略>

でも、僕はそうじゃなくていいと思っている。今石君(筆者注:今石洋之)の描くような荒唐無稽なアクションも大好きだし、それを抑制することで失われてしまうパワーが惜しい、と感じてしまう。(※1)

『フリクリ』はアニメーションならではの嘘や誇張の表現に大きな魅力がある。第1話では、病院の外観が『サザエさん』のエンディングの家のように伸び縮みする描写があったり、ギターで殴られたナオ太の額からロボットが生えてきたりといった、現実にはないアニメーションの面白さを追求している。

そうした姿勢は続く監督作『トップをねらえ2!』にも引き継がれている。ロボットであるガンバスターは人間同様のストレッチ感で躍動感あふれるアクションを披露し、主人公のノノを含めてデフォルメの絵柄もふんだんに用いられる。庵野が監督した『トップをねらえ!』は、見えない部分にまで原画で陰毛まで描いたりしていると鶴巻監督は証言していたり(※2)、岡本喜八監督を意識した演出を取り入れるなど実写的なリアリズムが随所に見られる作品だったが、それとは異なるアニメ的な面白さを突き詰めた作品となっている。

一方で、演出家としては求められることに応じて様々なことができる器用さもある。鶴巻監督は、『新世紀エヴァンゲリオン』では第拾六話「死に至る病、そして」の演出・絵コンテを担当している。虚数空間にシンジと初号機が呑まれるというSF的な展開と、精神世界の描写が前景化してくるのが特徴の本作は、『エヴァ』の作風が大きく変化するきっかけとなるエピソードとも言え、強烈な印象を残した。

『アニメスタイル』編集長・小黒雄一郎氏の言葉を借りると、鶴巻監督は「天才より秀才タイプ」だ。「天才はエキセントリックで凄い部分と欠点もあるが、秀才の鶴巻監督は頭がよくて、思慮深く物事を進めて欠点がない」(※3)。好きなものを作品に詰め込むが、押しつけがましくなることはなく、ハチャメチャやっているように見える『フリクリ』においてもそうしたバランス感覚は発揮されており、感閉性を感じさせない作品を作れる人と言える。

SFと鶴巻和哉

先に「死に至る病、そして」ではSF的なギミックの面白さがあると書いたが、鶴巻監督はSFに対する造詣が深い人としても知られている。『エヴァ』がSF大賞を受賞したのが嬉しかったと語ったこともある鶴巻監督は、過去のインタビューなどでSFへの愛をよく公言しており、大きな影響を受けていると語っている。

『フリクリ』に関しては、泣く泣くSF要素を大きくそぎ落としていたそうだ。

土壇場でコアなSFを使うとどうにもうまくいかないことが判明し、思い切ってSFネタを全部捨てて、決まってたキャラクターだけそのまま残し、そっくり「ご町内モノ」にはめこんでようやくできたのが「フリクリ」というわけなんです。登場人物の関係性が不明に見えるのは、あの世界に宇宙SFネタみたいなネタがプラスされてのものだからというわけで‥‥。(※4)

それでも『フリクリ』にSF要素は残ってはいるが、SF要素以上に目立つのは町内会のドタバタした日常的な要素と、年上の女性に憧れを持つ少年の純情さといった青春要素だ。転じて次作の『トップをねらえ2!』では、大がかりな宇宙SFの赴きが強くなっている。『SFマガジン』のインタビューで鶴巻監督は、「個人の問題と大きなSFネタをシンクロさせたいという欲求があるのか」との質問に「そうですね」と答えている(※5)。

『フリクリ』も少年の鬱屈した感情や性的な気持ちの芽生えとSF要素がリンクする部分があるが、『トップをねらえ2!』ではそれがさらに色濃く現れる。この作品には、「エキゾチックマニューバ」と呼ばれる超常的な現象を生み出す少年少女が存在する。彼らはトップレス能力者と呼ばれ、バスターマシンに乗る資格を持ち、宇宙怪獣と戦える存在とされている。このトップレス能力は大人になると失われてしまい、一部の登場人物はそのことを恐れている。思春期の少年少女の葛藤や実存の問題と、宇宙の命運を握る戦いに必要な能力がリンクしており、「個人の問題と大きなSFネタのシンクロ」と言える設定の一つだ。

鶴巻監督は、前述の『SFマガジン』のインタビューで好きなSF作家で神林長平の名前を挙げており、中でも『七胴落とし』は特にハマった作品だと答えている。

『七胴落とし』は、子どもの頃だけ「感応力」というテレパシー能力が使える世界に生きる、大人になりたくない少年少女の青春を描いた作品だ。感応力は大人になるとそんな能力があったことさえ忘れてしまうという設定になっている。鶴巻監督は「『フリクリ』はもろに『七胴落とし』なんですよ、ぼくの中では」と上述のインタビューで語っているが、トップレス能力が描かれる『トップをねらえ2!』もまた、『七胴落とし』に通じる部分がある。

『ガンダム』シリーズ、とりわけ宇宙世紀を舞台とする作品では「ニュータイプ」という概念が存在する。ニュータイプ同士は、互いに精神的に相互に感知しあうような描写があるが、『GQuuuuuuX』においても、主人公のマチュが「キラキラ」と呼ぶ現象で、シュウジと意思を疎通させている様子が描かれる。

鶴巻監督としては、「ガンダム」という題材は、自身のSF的な志向をエンターテインメントの中で発揮できる題材と見ているのかもしれない。物語の導入部であろう先行上映のパートで早くもそういう要素を入れてきているので、シリーズ全体でも大きな要素として扱われることになるのではないか。

また、SFとのつながりで言えば、ミステリ・SF作家の舞城王太郎と組んで『龍の歯医者』を発表してもいるし、短編作品『I can Friday by day!』も人型ロボットが存在する日常をキャッチ―でポップなテイストで描いており、短いながらも鶴巻監督の指向性がよく出ている作品と思う。