『ザ・ウォッチャー』が現在を映し出す作品となった理由 人間の執着心のおそろしさ

ニューヨークタイムズをはじめとしたアメリカの複数のメディアが、2018年に奇妙な出来事を伝えた。そこに記された事件は、2014年、ニュージャージー州の歴史ある大きな邸宅に住み始めた、ある一家のもとに、「ウォッチャー(監視人)」という差出人から、下記の内容が書かれた手紙が届いたことから始まる。

657番地に越してきたご家族へ。

ご近所へようこそ。

657番地に呼ばれ、ご購入を決めたのですか?

657番地は何十年も前から、我が家の担当です。

家が建築されてから、もうすぐ110年。

私は家を見張る役目を担っています。

1920年代には祖父が。1960年代には父が。

そして、いまは私です。

家の歴史を知っていますか?

657番地の壁の中に何があるのか知っていますか?

なぜあなたはそこにいるのですか?

私は見ていますよ。

差出人不明の不気味な怪文書である。高額なローンを組んでまで、せっかく素敵な新居を手に入れたのに、こんな嫌がらせを受けるなんて、不運としか言いようがない。その後、さらに手紙は何通も届き、その内容は過激化していく。そして、家族が子どもの身の安全を心配しなくてはならない状況に陥っていったのだ。

この実際に起きた出来事は、多くの人の興味を惹き、ドラマ化の企画が飛び出すこととなった。そして、『glee/グリー』シリーズなどを手がけた敏腕プロデューサー、ライアン・マーフィーのプロダクションが製作する、ミステリー・ドラマシリーズとして完成し、現在Netflixで配信されている。ここでは、そんな『ザ・ウォッチャー』が、一見クラシカルなミステリーに見えながら、まさに現在を映し出す作品となった理由を考察していきたい。

本シリーズの脚本はライアン・マーフィーとイアン・ブレナンのコンビを中心に執筆され、マーフィーは第1話を含む2つのエピソードを監督。最終話と、転機となる第5話という、重要エピソードの演出を、ジェニファー・リンチ監督が手がけている。

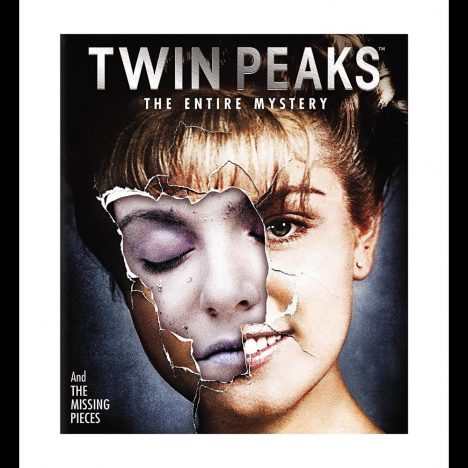

ジェニファー・リンチ監督といえば、巨匠デヴィッド・リンチ監督の娘であり、彼の作品のインスピレーションの源となってきた存在でもある。TVドラマ史に残る『ツイン・ピークス』のスピンオフ小説を書いたり、変質的な男性が女性の四肢を切断するという過激な映画作品『ボクシング・ヘレナ』(1993年)を監督している。この作品は物議を醸したが、フェミニズム的な視点で映画を鑑賞することが当たり前になってきた現在では、差別的な社会のメタファーとして、むしろ受け入れられやすくなっているのではないか。

人間の心理の謎めいた部分や、その恐怖が書かれた脚本であることを考えると、まさにジェニファー・リンチ監督を呼ぶことも納得できるような内容である。ナオミ・ワッツとボビー・カナヴェイルが演じる夫婦と、二人の子どもが構成する家族は、奇妙な手紙を受け取る以外にも、不審な人物が家に入り込んでいたり、近所に敵意を向けてくる家族が存在するなど、理不尽な目に遭ったり疎外感を味わうこととなる。そして、どの人に対しても、「この人が手紙を書いた“ウォッチャー”なのではないか」と疑うようになってしまうのだ。

近所の者たちの一部が気にしているのは、100年以上の歴史ある邸宅の保存についてである。新しい持ち主の所有物になったとしても、それは町の貴重な財産であり、好き勝手に改築したり、庭の樹木を切ることは許されないと、家族に言ってくる。それだけでなく、部屋の内装までとやかく指図されるのである。あの怪文書に、家に対する偏執的な記述が見られたのは確かなことだ。だからこそ本シリーズに次々と登場する怪しげな人々の執着心は、家族はもちろん、視聴者の疑心暗鬼をも深めていく。このような近隣住民を演じる、とくに女性の俳優陣の怪演は見ものである。キャストのなかには、あのスター俳優ミア・ファローもいる。