小松菜奈が持つ被写体としての神秘性 初の長編映画単独主演までの道のりを追う

放心の演技

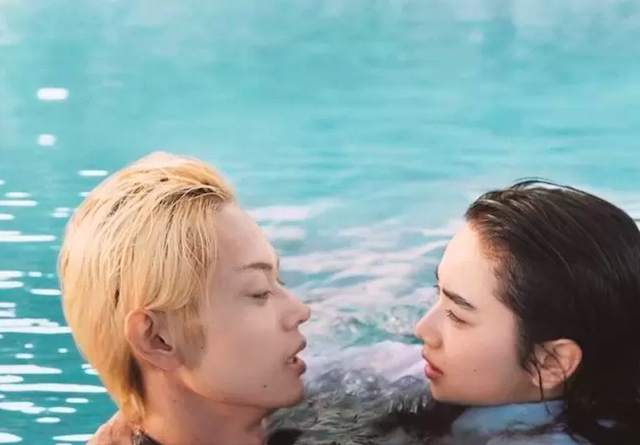

小松菜奈のフィルモグラフィーにおいて、山戸結希が監督した『溺れるナイフ』(2016年)はとても重要な作品だ。ここでは被写体のもつ神秘性は、むしろ菅田将暉が演じるコウの方に寄せられている。登場シーンから圧倒的な神秘性を纏っている金髪の少年コウに、小松菜奈が演じる夏芽は魅せられる。モデルとして華やかな世界で活躍していた経歴があるにも関わらず、コウという「華」に魅せられるのは、完全に夏芽の方なのだ。山戸結希は、小松菜奈の持つ神秘性を個性として敬いながら、その内面にゴツゴツした感情が錯綜しているのを隠しきれない思春期の女性が持つ、感情の襞を描いていく。田舎町の広くとられたフレームの中で、夏芽は過剰なくらい動き続ける。誰かに何かを語る際、不必要なまでに動き続ける夏芽に、内面でぐるぐる蠢いている感情と、彼女のキャラクターが造形されていく。とても美しいラストショットを持ったこの作品は、このラストショット自体が放つ荒々しく刹那な感情を含め、小松菜奈のフィルモグラフィーにおいて特殊な印象を持ちながら、小松菜奈が自身(のイメージ)を批評し始めた第二の出発点として、極めて重要な作品といえる。なにより、小松菜奈と菅田将暉が同時代を生きる特別な輝きを持った二人だということを証明する作品になっている。

菅田将暉との共演でいうならば、『ディストラクション・ベイビーズ』(真利子哲也監督/2016年)で演じた、万引き癖のあるキャバクラ嬢も興味深い。柳楽優弥の演じる主人公が、路上で暴力に暴力を上塗りしていく作品だが、瀬田なつき監督や濱口竜介監督の作品で素晴らしい仕事をしているカメラマン佐々木靖之による、フィルム・ノワールのような美しい夜の撮影が魅惑的だ。沈黙を続ける柳楽優弥、ひたすら喋り続ける菅田将暉、拉致され、訳の分からない事態に反抗する小松菜奈。この三人を乗せた夜の狭い車内の撮影が特段に素晴らしい。小松菜奈が狭い車内で暴れるアクションや、メイク崩れのアップの顔が放つ反抗心は、この作品自体が持つ暴力の表情に見事に拮抗している。

同じく菅田将暉と共演した瀬々敬久監督の『糸』(2020年)では、18年間に及ぶお互いへの「憧れ」を、優劣のない平等なものとして描くことで、「憧れ」自体をフラットな着地点に到達させる。成人した漣(菅田将暉)の運転するチーズ工房の黄色い車が、すれ違い続ける二人の人生の中間にあるかのような強い印象を残す。実家に帰った葵(小松菜奈)が泣きながらご飯を食べている際、漣のまだ小さな娘が後ろから抱きしめてあげる名シーンがある。「泣いている人がいたら抱きしめてあげなさい」という母親の教えを、娘は忠実に守っている。泣きながらご飯を食べるシーンは、門脇麦と共演した『さよならくちびる』(塩田明彦監督/2019年)で強い印象を残すカレーライスのシーンに続いて繰り返される。小松菜奈は、目の前の出来事への感情と、フラシュバックされた感情を、内面で目まぐるしく動き続ける二重の感情として抑制された身振りで表現している。

WOWOWで放送された綿谷りさ原作、犬堂一心監督の連続ドラマ『夢を与える』(2015年)では、スキャンダルによって芸能界の転落劇に巻き込まれる子役あがりのヒロインを演じている。ステージママである母親(菊地凛子)による厳しい管理を受けて大人になったヒロインは、人を踏み台にしてのし上がっていく方法に不信感を持ち、やがて心に大きな闇を抱えていく。そしてセックステープの流出という一大スキャンダルが引き起こした暴走する大衆心理によって、完全に自閉した世界に入ってしまう。テレビの前の元気な笑顔と対照的な、ワイドショーに映る自分を確認するヒロインの「放心」の演技が素晴らしい。自分では抱えきれない、あまりにも大きな感情に呑み込まれすぎてしまい、感情のデッドエンドにたどり着いてしまったかのような放心の演技。ヒロインは、もはや何も感じられなくなった「無」の視線をテレビに向け続ける。この作品でバラエティーアイドルを演じる夏帆が表現する、過剰な明るさに行き場のない狂気を秘めた演技との対比も素晴らしい。子役時代から大スターだったヒロインと、そんなヒロインに小さい頃から嫉妬していた彼女は、結局二人とも行き場=生き場のない感情の病を患ってしまう。

マーティン・スコセッシ監督の『沈黙 -サイレンス-』(2016年)や、バーナード・ローズ監督の『サムライマラソン』(2019年)といった、外国人監督の撮った時代劇で、小松菜奈の「放心」がカメラに収められていたことは興味深い。この両方の作品で、小松菜奈は泥で汚れた顔で、晴れることのない空を見上げるような、どこにも行けない放心と、諦念から逆算されたような覚悟の表情を行き来している。

「放心の演技」は、笑福亭鶴瓶、綾野剛、小松菜奈、坂東龍汰のアンサンブルが素晴らしい『閉鎖病棟 ―それぞれの朝―』(平山秀幸監督/2019年)や、『さくら』(矢崎仁司監督/2020年)でより洗練され、陰と陽を使い分けるような応用した形で披露される。精神科病棟を舞台にした『閉鎖病棟』では、フラフラと力なく廊下の壁に身を預けるというよりも、むしろ体ごと壁にぶつけながら歩むような姿が、由紀(小松菜奈)のバックグラウンド、自傷性を、登場の瞬間からよく表している。

『さくら』では、長男(吉沢亮)が事故を起こし、体に障害を負ってしまった後、大好きな兄を独り占めできる機会を得た美貴(小松菜奈)は、生来の末っ子娘的なわがまま、子供の遊戯のような無邪気さを加速させていく。この少女こそが、映画を駆動させる原理だとさえ思えるほど、その演技は自由を得ている。自由を手に入れた美貴=小松菜奈の躁状態の振る舞いは、明るい悪魔のようでさえある。『さくら』は、小松菜奈のベストパフォーマンスの一つといえるだろう。