『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』なぜ圧倒的な美しさを獲得できた? 作品のメッセージを考察

荘厳な宗教画としての怪獣バトル

ゴジラ作品としての前作にあたる、ギャレス・エドワーズ監督の『GODZILLA ゴジラ』(2014年)は、怪獣バトル映画としての評価こそ賛否が分かれるものの、東宝第1作『ゴジラ』における、ポリティカル・サスペンスとしての要素を抽出し、中心に据えた作品解釈が秀逸だった作品だ。その演出部分では、怪獣の登場シーンを絞ることでサスペンス性を高め、限られたシーンに力を集中することで、異様ともいえる映像美を作り出していた。そんなエドワーズ監督のアプローチとは対照的に、本作の怪獣たちの活躍場面は非常に多く、大盤振る舞いといえる内容になっている。それにともなって製作費は、前作の推定160億円から、ハリウッド映画のほぼ上限といえる、推定200億円までにアップしている。

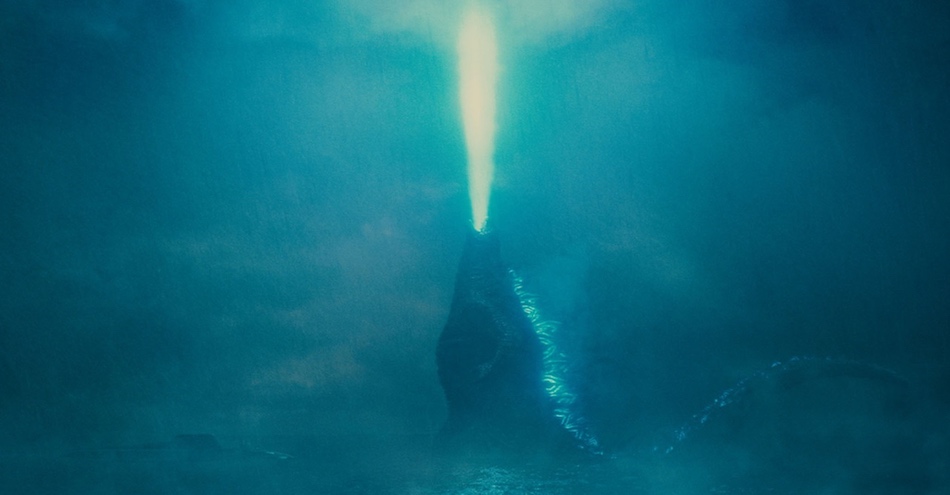

前作『GODZILLA ゴジラ』の大きな見どころの一つが、怪獣の効果的な見せ方だった。ゴジラの各部位をそれぞれ映し出していく演出はもちろん、ゴジラの身体の手前部分を鮮明に、奥側を霞ませて表現するという、いわゆる「空気遠近法」を利用して、その巨大さを“幽玄”とでも表現したいような、一種のロマンティックなムードを醸成しながら強調していた。だからこのシリーズでは、往年の特撮ファンの言うような、怪獣と一緒に建物を映すことで、その大きさを表現するというような手法を、必ずしも駆使しなくとも、巨大な怪獣のリアリティある映像が実現されているのである。

本作は、怪獣の登場以外に、多くの激しいバトルシーンにおいても、その手法を受け継いでいる。それは、あたかもロマン派の巨匠ウィリアム・ターナーの筆致のような繊細な感覚で描かれ、そして同時に“最後の審判”が描かれた宗教画のように、荘厳な終末感に満ちている。本編で「タイタン(巨神)」という言葉が使われているように、怪獣たちの殺し合いを神話の世界の戦いとしても捉えているのだ。それは、キリストが幻視したとされる、この世の終わりを記述した『ヨハネの黙示録』のようでもあるし、北欧神話における世界の終末である「ラグナロク(神々の黄昏)」を表現しているかのようでもある。

美術の世界において、作り手のインスピレーションを最も高い次元に押し上げる究極の表現形態を一つ選ぶとすれば、それは神をモチーフにした宗教的な作品であろう。なぜなら、神は常識や固定観念をはるかに超えた存在であり、それを表現するために、芸術家はリミットを解放して自己の創造し得る限界を作品にぶつけられるからである。本作の巨神たちの戦いの、言葉にできないほどの美しさというのは、ただの設定としてだけではなく、本当に神を描こうとする意志からきているはずである。

“怪獣こそが神”という価値観

本作は、前述した怪獣以外にも、次々に怪獣が出現し、これまで地球上を我が物顔で支配していた人間たちの文明は終わりを迎えることになる。レジェンダリー・ピクチャーズの怪獣映画シリーズの世界“モンスターバース”は、ここにおいて、その名の通り怪獣中心、怪獣のための世界となったのだ。人間はそのなかで、ただ自分たちの命を守るためにうろちょろ逃げまわるだけの虫のような存在でしかなくなってゆくのかもしれない。本作は、脚本の面からも、そのような世界を受け入れる価値観が、あたかも正しいことのように描写されている部分がある。その、一種のマゾヒズムといえるような卑屈さからは、本気で怪獣を神と崇めているような凄みを感じるのだ。

だが、そのテーマは、じつはギャレス・エドワーズ監督の『GODZILLA ゴジラ』においても顔を見せていた。もともとの東宝版第1作は、アメリカの水爆実験で日本の漁船が被ばくした「第五福竜丸事件」への不安と、それによって引き起こされる広島・長崎への原爆投下、空襲における恐怖の記憶が基になっていたように、『GODZILLA ゴジラ』では福島の原発事故と、そこから引き起こされる汚染への不安が、「ムートー」と呼ばれる怪獣のかたちとして表現されていた。そしてゴジラは、そのような人災すら飲み込もうとする、人間を救い、同時に命をも奪うという、“大いなる自然”の象徴となっていた。

本作ではそれがさらに推し進められ、自然の象徴である怪獣がいなければ、人間すら滅びてしまうという切迫した事態が描かれ、その手助けをしようとする人間たちまで現れる。たしかに核の汚染や、二酸化炭素の増加による温暖化などの環境破壊によって、人間は自分たちを滅亡へと進ませているのかもしれない。怪獣の出現が、本作で言及されるように、自然のバランスを保とうとする地球の意志であるのならば、それに逆らうことは、人類の自滅を意味することになるだろう。

渡辺謙が演じる芹沢博士が、要人たちの前で「われわれ人間側が怪獣のペットとなるのです」と発言して、あたかも異常者のように扱われていたように、もしもある学者が、政府や企業に対して、「いま環境破壊が深刻な状態にあって、われわれは滅びる寸前にある。だから経済活動を3分の1に縮小せよ」と提言したとしたら、精神に異常をきたしたと判断され、排除されるかもしれない。しかし、その学者の言う通りであったとすればどうだろうか。狂っているように見える学者こそが正常で、悠長に構えている人々こそ異常であるという、価値観の転換。それはローランド・エメリッヒ監督の撮った『GODZILLA』における、あくまでただの生物として、人間の下にゴジラを置こうとしていたような態度とは真逆の姿勢といえよう。

これこそが、ある意味でドハティ監督の偽らざる本音なのかもしれない。彼は、本作のなかで“怪獣至上主義”という価値観を、一種の狂気をもって打ち出しているのである。特撮映画マニアのように、世間一般から理解されにくい人々の価値観こそが、あたかも本道であったかのように脚本を作り上げ、演出を施したのだ。少なくとも、この映画のなかで怪獣は神にも等しい存在であり、それを信奉し、布教している自分こそが、神の意志を伝える伝道者……つまり、真の怪獣ファンなのだと。

まさにこのような、周囲からは異常とも思える振る舞いが、本作の描写を、孤高の美へと押し上げているのではないだろうか。