【京都】観光案内にAI翻訳を使用、問題続出のなぜ……人手不足が背景は本当?

■AIの翻訳機能は有効か?

5月15日付の読売新聞の報道によれば、京都市内の宿泊施設や飲食店の外国語の案内表示の約500か所で翻訳の間違いが見つかったのだという。背景には、語学ができる人材の不足、そしてAI翻訳に頼っているためと報じられていたが、SNS上では「決して人材不足ではない」と翻訳家から反発の声も上がっていた。

コロナ騒動も終息し、日本の観光地のインバウンド需要は高まっている。特に京都の人気は凄まじいものがあり、もはや観光公害ともいえる混雑が起こっている。そんななかで、案内表示を外国語訳する取り組み自体は、現地で案内を務める人たちの負担を減らす意味でも素晴らしいものだった。だからこそ、今回の事態は残念である。

AI翻訳を使ったことがある人ならわかると思うが、文章をそのまま訳させると、どうしてもちぐはぐな日本語ができあがってしまう。日本語から英語に訳す場合も同じである。AIは文章の前後関係や絶妙なニュアンスを把握することが難しいため、結局人の手に頼ることになり、かえって二度手間になるという指摘もある。

AIに関する話題は、連日のようにSNS上で“推進派”と“規制派”が激しい論争を繰り広げているが、AIが出力したものをそのまま使おうとするから問題が起こるのである。あくまでもAIは人間のサポート役と考えるべきだ。AIをメインに据えてはいけないし、人間の能力を置き換える域にはまだまだ達していないといえる。

■AIはサポート役と考えるべき

筆者が関わったある大学の仕事で、学習の一環として大学生に英語の論文を日本語訳させたら、内容が意味不明な凄まじいクオリティの原稿を持ってこられたことがあった。いったいどうしてなのかと理由を聞いたら、時間がなかったのでAIの翻訳機能を使って訳し、そのまま提出したのだという。

呆れるほかなかったが、とにかくAIの翻訳機能はそのままだと使えないのである。最終的には人間が手を加えるのが鉄則なのだ。昨今、様々な場面でAIを使う人は増えている。確かに利便性が高いし、有益なことも多いのだが、単なる手抜きのためにAIを使われてはたまったものではない。

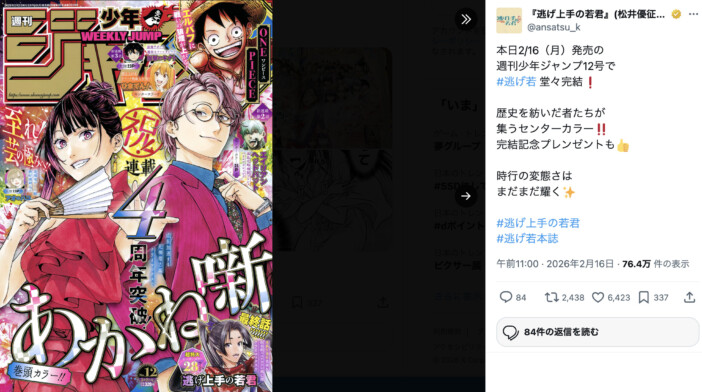

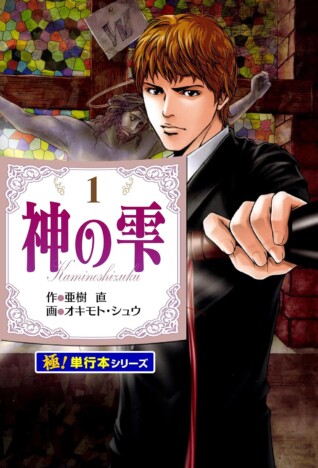

5月6日付の日本経済新聞の報道によると、AI翻訳を使い、日本の漫画輸出を5年間で3倍以上に増やすべく、官民で取り組みが始まるのだという。AIで漫画を翻訳する新興企業に対し、大手出版社の小学館を筆頭に、経済産業省所管の産業革新投資機構(JIC)系などの10社が29.2億円を出資したと報じられている。

京都の事例を見ると、この漫画の輸出事業も少々気がかりである。もちろん、最終的には人間の手が入ることが前提となっていると言うが、日本の漫画特有の心情表現などをAIがしっかり翻訳できるのか、という指摘は多い。繰り返すが、京都の観光案内でも、日本の漫画の輸出でも、外国人に日本文化を理解してもらうためには、最終的には人間のチェックが欠かせないのである。

【写真】常盤貴子登場「Discover Japan」トレンドの“奥の京都”など見どころ沢山!