尾田栄一郎「血液レベルで大好き」 90年代『ドラゴンボール』鳥山明さんは超サイヤ人を超える存在だった

■鳥山明の漫画は小学生男子の“経典”だった

『ドラゴンボール』『Dr.スランプ』など、漫画史に残る傑作を生みだした漫画家・鳥山明が、急性硬膜下血腫のため3月1日に急逝した。68歳という若さであった。鳥山の漫画は読み継がれ、10代の若い読者も多く獲得しているが、リアルタイムで「ジャンプ」の連載を読んでいた30~50代の男子は、鳥山の凄さをもっともよく感じているのではないだろうか。

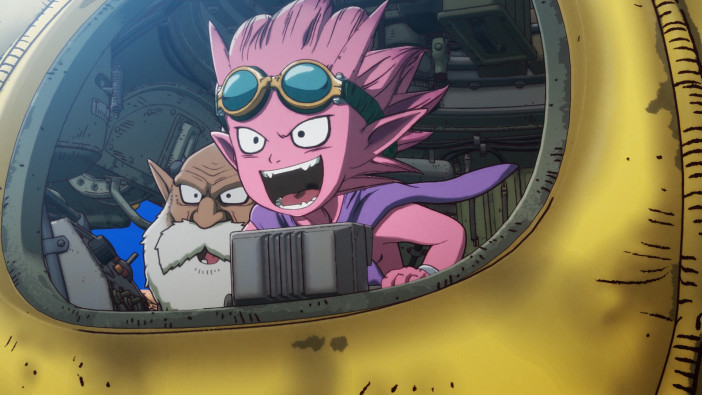

当時の小学生男子は、いつでもどこでも鳥山の絵を目にしていた。漫画、アニメ、そしてゲームが最大の娯楽であった時代、『ドラゴンボール』は漫画とアニメで絶対的な人気があり、RPG『ドラゴンクエスト』のキャラクターデザインも鳥山明だったからだ。『ドラゴンボール』の漫画を「ジャンプ」で毎週読んでアニメも欠かさずチェック、そして『ドラゴンクエスト』に興じ、攻略法を友達と情報交換するのである。

■なぜ、鳥山の漫画が“血液”なのか

2020年に『鬼滅の刃』がヒットした時、“キメハラ”なる言葉が取り上げられた。曰く、鬼滅の刃ハラスメントの略であり、会社で友人などから「なんでキメツを読んでないの」などと言われるのだという。もっとも、すぐにそんな言葉は使われなくなってしまったのだが、所詮こんなハラスメントなど大人やXなどのSNSの間であり、全然大したものではない。

筆者に言わせれば、『ドラゴンボール』の人気が絶頂期だった90年代の“ドラゴンボールハラスメント”、すなわち“ドラハラ”の方が遥かに凄かったのである。「ジャンプ」は『ドラゴンボール』の連載時、最高で653万部を発行すると言う前人未到の記録を打ちたてている。これは一般週刊誌はもとより日刊紙を遥かにしのぐ数字であり、当時の小学生男子は「ジャンプ」を読んでいるのが当たり前だったのである。

尾田栄一郎は、鳥山の漫画を“血液”と表現したが、まさにその通りだと思う。あの時代を生きた子どもたちは、鳥山の影響を受けずに生きることはできなかったのではないだろうか。鳥山の絵が常に身近にあり、鳥山の作品によって日常がまわっていたのだ。鳥山はあらゆる芸能人、歌手を凌ぐ絶対的な存在であった。手塚治虫が漫画の表現や基礎を築いたのであれば、漫画がもつ計り知れないパワーを世に示したのが鳥山明であったといえる。

■なぜ当時の漫画雑誌で“休載”がご法度なのか

現在、漫画の読者は休載に対して寛容になっていると言われている。それは読者の中心が大人になり、雑誌ではなく単行本で読むスタイルが定着したためと言えよう。ところが、90年代までの小学生は雑誌で漫画をリアルタイムで読んでいたため、1秒でも早く漫画の続きを読みたかった。当時、「ジャンプ」で連載したある漫画家は、「編集部から、というよりは子どもたちからの圧力が凄まじく、絶対に休載が許されない空気があった」と語るほどだ。

特に『ドラゴンボール』のベジータ編、セル編などは手に汗握る展開であり、「ジャンプ」発売日の前日のアドレナリンの噴出量は相当なものだったと思う。小学生は学校が終わると、「ジャンプ」を買うために真っ先に書店に走った。そして店先で『ドラゴンボール』を夢中で読みまくるのだ。読み終えると、早くも来週の発売日が気になってしまうのである。

子どもは漫画家が体調を崩そうが、鬱になろうが、そんな事情などを知ったことではなかった。そういったプレッシャーの中で漫画を書き続けていた鳥山明はやはり超人的な漫画家だったと言える。その戦闘力を数値化したら、53万……いやいや、そんなレベルではないだろう。超サイヤ人クラスか……いやいや、それ以上であろう。鳥山こそが、超サイヤ人を超えた存在だったのである。

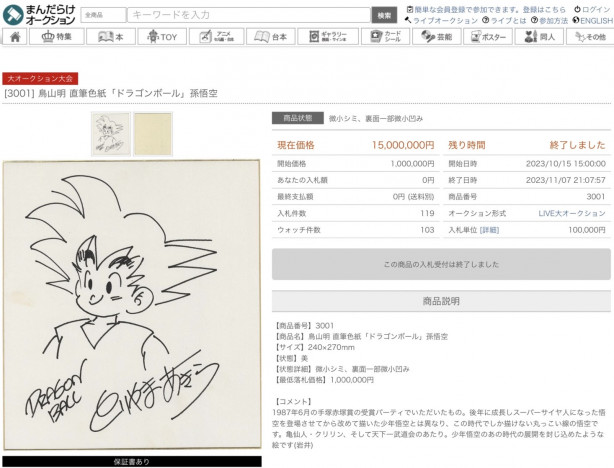

【写真】鳥山明が描き下ろした悟空、クリリンや、ミスターサタン、チチなど新作主要キャラ