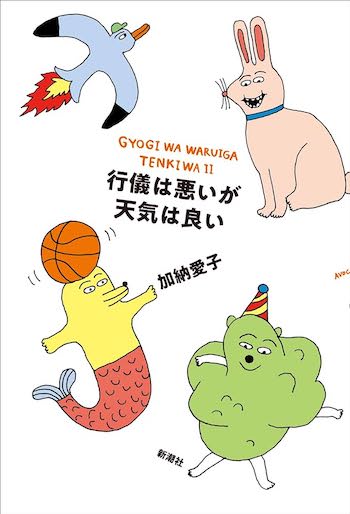

Aマッソ加納愛子、実家では「おっちゃんにあおられる」 最新エッセイ『行儀は悪いが天気は良い』インタビュー

本作『行儀は悪いが天気は良い』は、主にお笑い芸人になる前の話を収録したエッセイ集。実家に出入りしていたヤバいおっちゃんたち、突然姿を消した憧れの同級生の行方、お笑いの世界を志した理由など、生まれ育った大阪、そして芸人を目指して上京した後のエピソードが巧みに綴られている。漫才やコント同様、読者の笑いを誘う筆致をベースにしながらも、ときにはどこか懐かしくエモーショナル、ときには軽妙で洒脱な調子に仕上がっている。その執筆裏話を加納に聞いた。(篠原諄也)

【記事の最後にサイン本プレゼントあり!】

加納愛子が芸人になった理由

加納:幼少期や学生時代など、芸人になる前のことを中心に、そこまでこねくり回さずに書いてますね。当たり前のように芸人になった今がありますけど、子どもの頃はどういうことを考えてたんやろうって思い返すきっかけになりました。やっぱり、なにか面白いものを探してましたね。

ーー加納さんにとっての面白いものとは?

加納:どういうものやったんでしょうね。ベースはアホなものが好きでした。勉強できるできないじゃなくて、無駄なものとか生産性のないもの、意味をなさないものに惹かれる傾向がありましたね。

子供の頃の遊びって、大体そうじゃないですか。鬼ごっことか勝ち負けが決まるものもありますけど、私が惹かれたのは、「今からある設定で行動しよう」みたいな遊び。じゃんけんで勝った人が好きなポケモンになれるとか。ファンタジーじゃないですけど。

ーーお笑い芸人は子どもであり続けている人だという風にも書いていましたね。

加納:本当に芸人は子どもやなと思いますね。人に笑ってもらえないと、仕事にならない。それは職業としてもすごいジャンルやなと。楽屋で芸人を見ていると、「ほんまこいつら、部室の延長やな」って思います。自分も含めてですけど。寂しがり屋だし、自立してないし、かまってほしいし、子どもなんですよね。

ーー中学・高校時代の話が多く書かれていますが、今はその休み時間の延長のように感じることもあるそうですね。

加納:ただ芸人になった今思い返すと、物足りなかったんですよね。休み時間のノリとか会話とか、「もっとやろうや!」って思ってた記憶があります。みんな、恋愛とか勉強とか部活とかで忙しくなる。

小学生のときは、みんなで一緒になるようなノリがあるじゃないですか。クラス全員で先生騙すために、教室の入り口に黒板消しを挟むみたいな。あの空気って中高ではないんですよ。でもその感じをやりたいって思ってました。結局今、コントを仕事にしてしまってるんで、直結してるなと思いますね。

ユニークすぎる実家の環境

加納:両親に友人が多かったので、しょっちゅう家に遊びに来てましたね。風通しがいいじゃないですけど。インターホンも鳴らさずに、ふらっと入ってくる。親父が仕事から帰ってくるよりも先に、親父の連れがいたりしました。

ーーエッセイ「思い出のおっちゃんたち」では一人ひとりを取り上げていましたが、特に印象深い方はいますか?

加納:親父が飲み屋で知り合ったかなんかで、よく来ていた金山のおっちゃんという人がいたんですよ。ハンサムやったし、酔っても姿勢が良い人やったから、おっちゃんたちの中でもちゃんとした人やと思ってたんです。ところがある日、いきなりうちにボロボロの屋台を引いてやってきて、「ラーメン屋始めて〜ん!」と言い出したんで、びっくりしましたね。ぜんぜんちゃんとした人やなかった(笑)。そのあと多分、本当に店やったんじゃないですか。知らんけど。まじで何者だったのか、いまだによくわからないです。

ーー強烈なインパクトですね(笑)。家にいろんな人が来ていたのは、お笑い芸人になった今につながっているでしょうか?

加納:そうですね。皆すごいお喋りで、全員とノックしてたようなもんやったかもしれないですね。あと結構、頭を使うことを強要されました。おっちゃんにあおられるんですよ。「そんなんも知らんのか」とか言われる。頭良くなりたいな、ものを知りたいなという気持ちにさせてくれたのは、割とおっさんはでかかったですね。「お前にはまだわからんか」とか言われると、むかつきますよね。

ーーご自身の部屋がなくて、話さざるをえない状況でもあったそうです。

加納:もう家では喋るしかなかったですね。貧乏やったんで、家はでかくないし、自分の部屋もない。かっこつけた言い方ですけど、自分の空間は脳内しかない。当時付き合ってた人と別れて帰ってくるときも、ちょっと外でクールダウンしてから帰るみたいな。家で落ち込んでられないんですよ。