若手ミステリ作家・阿津川辰海、なぜ読書家を唸らせる? “想定外”の学園ミステリ『午後のチャイムが鳴るまでは』の創作秘話

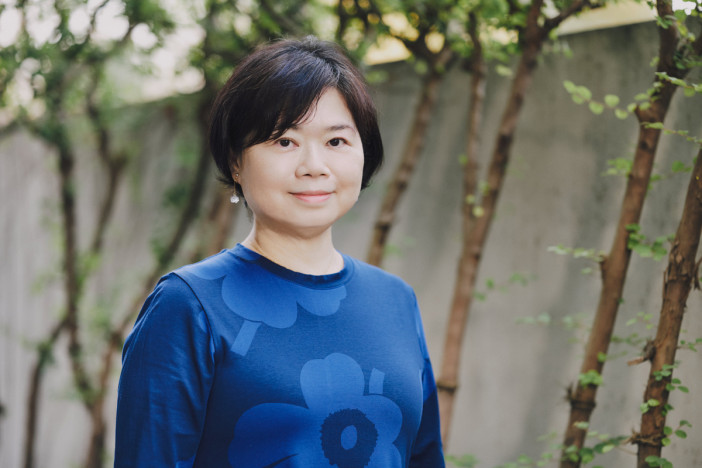

若手ミステリ作家として最も注目されている阿津川辰海(あつかわたつみ)。2020 年、26 歳にして『透明人間は密室に潜む』が本格ミステリ・ベストテンの第1位を獲得、webマガジン「ジャーロ」での連載企画「読書日記」が「内容濃すぎる」「なんという読書量」と話題となっている気鋭の作家だ。そんな阿津川の新作『午後のチャイムが鳴るまでは』(実業之日本社)が9月21日に発売された。

「自分が読みたい学園ミステリを書きたい」と自身が企画を立て、高校の「昼休み」を舞台にした学園ミステリで、阿津川辰海のミステリへの偏愛ぶりが結実した内容となっている。本作の創作背景や高校時代についても話を伺った。(聞き手/瀧井朝世 構成/編集部、)

読んだ時すごく悔しかった、着想の原点

ーー本作は「昼休み」を舞台にするという、新しい学園ミステリの連作作短編集です。なぜ「昼休み」をテーマにしたのでしょうか。

阿津川:起点となったのは、青崎有吾さんの 『早朝始発の殺風景 』でした。学園ミステリといえば、放課後が舞台になっているものが多いのですが、この物語では、通学時の電車の中を舞台としていて、そこにミステリとしての必然性もありました。実は読んだ時、すごく悔しかったんです(笑)。学園ミステリの世界では放課後はやり尽くされているし、朝は青崎さんにやられてしまった。でも待てよ、昼休みだけに絞ったミステリはまだないのでは? と。

昼休みという短時間だからこその事件を起こす

ーー「昼休み」だけ、というのはめちゃめちゃハードル高いですよね。

阿津川:そうですね。普通はご飯を食べて、友達と喋って終わるだけですから。だからこそ、そんな短い昼休みならではの事件を起こしてやろうと思ったんです。

ーー最後まで読んで感嘆したのは、さまざまな伏線がしっかり回収されていくところです。第1話は意外にも、ラーメンを食べに行く話ですよね。学園ミステリでラーメンなのか、と冒頭から驚かされました。

阿津川:各話のタイトルはすべてはやみねかおるさんの「都会のトム&ソーヤ」シリーズのもじりです。第1話の「RUN! ラーメン RUN!」はタイトルを先に思い付いて、ラーメン食べに学校を脱出する話はどうか、というところからスタートしました。昼休みに学校の外に出るのは校則違反だ、だから完全犯罪に挑むくらいの覚悟でラーメンを食べるんだ、という状況にすれば、これはミステリになるだろうと思ったんですよね。

ーー第3話「賭博師は恋に舞う」も非常に面白くて。クラスの男子全員で密かに「消しゴムポーカー」に興じるお話です。

阿津川:高校時代に似たような遊びをしていたんです。学校にポータブル将棋盤を持ってきている友達がいたのですが、先生に見つかると取り上げられてしまう。だから当時は対抗心もあって、あえて紙で作っていたんですね。紙だったら隠すのも捨てるのも容易ですし。私は当時から麻雀が好きなので、執筆当初はポーカーではなく「消しゴム麻雀」にしようとも思っていたのです。

けれど136牌を消しゴムで作るというのもかなり大変な作業になるし、点数計算も描かないわけにはいかない。高校生には少し荷が重いような気もしていた時に、福本伸行さんの麻雀マンガ『天 天和通りの快男児』を読み返していたら、麻雀みたいなルールでポーカーをするエピソードがあったんです。それで頭の中で麻雀とポーカーが繋がって、じゃあ消しゴムを使ったポーカーもありだなと。それから消しゴムを60個手に入れて、ポーカーを担当編集さんたちと実際にやってみたんです。そこでわかったことを作品にも色々と取り入れたという感じです。

ーーそんな第3話もそうですが、バカバカしいことに一生懸命になれる高校生らしさみたいなものが全編で滲み出ていますよね。そのことが学園ミステリの先行作とは一線を画している印象です。愛らしくて笑えるミステリとしてすごく完成度の高い作品だと思うのですが、執筆当初から、こういう青春群像劇を、書きたかったのでしょうか。

阿津川:そうですね。日本の青春ミステリは、ある時期から灰色の青春のような、苦い味わいのものが多いなと思っていたんです。私は「新本格」の影響があると思っているのですが――それはともかく、今回は男子高校生のバカバカしい日常の雰囲気を前面に出したいっていうのは強く思っていました。

文芸部員たちにフォーカスした第2話は創作での苦悩が多かった

ーーそんな中でも、第2話「いつになったら入稿完了?」は、文芸部員たちの創作をめぐる悩みが描かれていました。

阿津川:本作のなかでは、第2話は苦悩の色が濃い一編だと思います。青春小説のなかには、登場人物が最初の時点と最後の時点で一歩も前へ進んでいないような物語もありますが、第2話では、救われる対象が明確に存在している方がいいなと考えました。昼休みという短い時間なので、まずコメディに振った上で、才能をめぐる文芸部員たちの悩みを描きつつトリックは後付けで作っていきました。

ーー第4話「占いの館へおいで」で、LINEが重要な役割を果たすのも、面白いアイデアですね。

阿津川:第4話はなかなか内容が決まらなかったんです。今年に入って締め切りギリギリまで考えていました。色々悩んだ挙句にいわゆる「九マイルは遠すぎる」式の安楽椅子探偵に行きつきました。「九マイル~」型の作品は、西澤保彦さんや米澤穂信さんなども含めて、作中で行われた推論の正否を、結末において新聞記事等で確かめるという形を伝統的に取っていますが、これを裏返して使えないかなと思ったのです。ここにLINEを絡められると気付いて、着地したという形です。

ーーLINEで一瞬のうちに謎が解かれる。よくできているなと本当に感心しました。全編を通して言えることは、主人公となるような名探偵がいない中で、校内のいろんな場所でいろんな子たちがそれぞれの謎に遭遇している。

阿津川:今作で影響を受けている作品の一つに、東川篤哉さんの「鯉ケ窪学園」シリーズがあります。このシリーズには、明確な名探偵がいないんです。いろいろなシチュエーションがある中で、頑張っている子たちのそれぞれの個性を生かすキャラクター設定と描き方の部分は、意識しましたね。