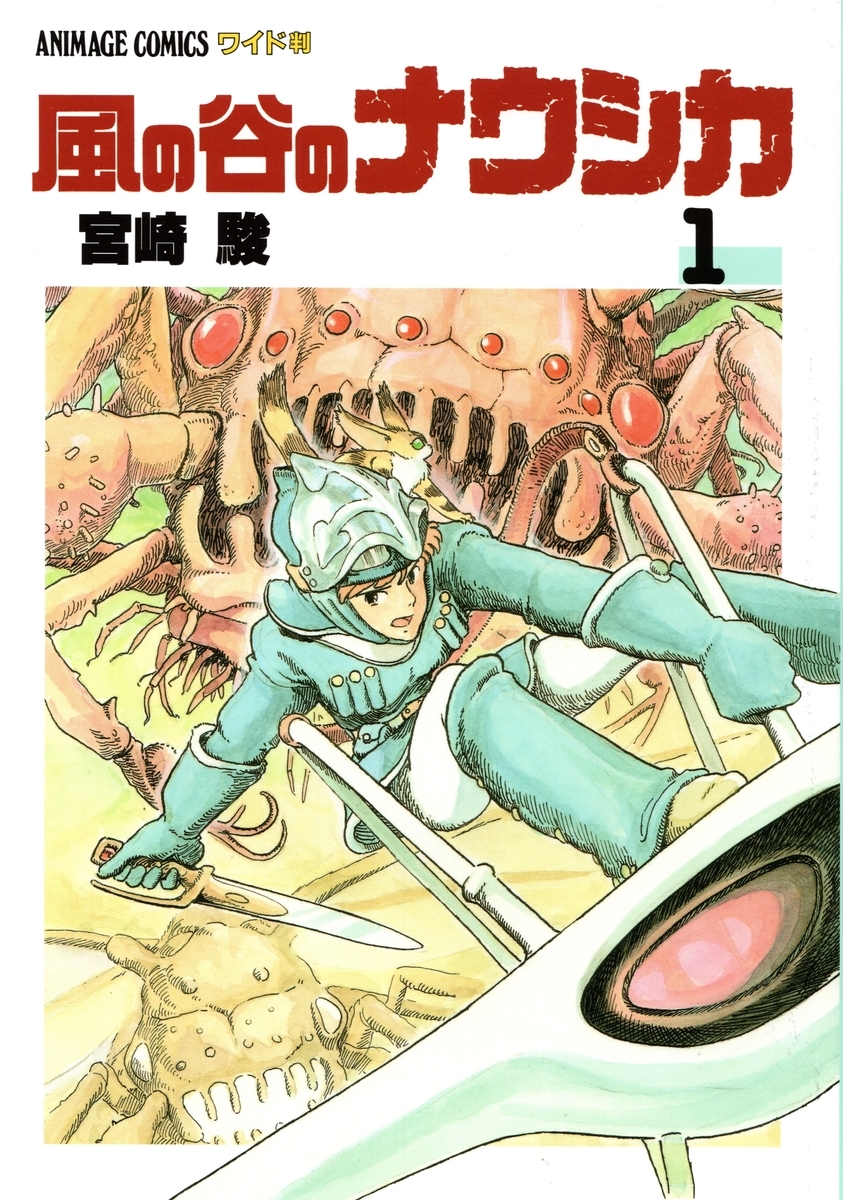

『風の谷のナウシカ』庵野秀明、なかむらたかし、金田伊功……超人気アニメーターを起用した宮崎駿はどう“制御”した?

※本稿は映画『風の谷のナウシカ』(宮崎駿監督)のネタバレを含みます。同作を未見の方はご注意ください。(筆者)

いよいよ7月14日(金)に公開される、宮崎駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』。その公開を記念して、「金曜ロードショー」(日本テレビ系)では、3週連続でスタジオジブリ作品が放送される。

第1夜となる本日7月7日(金)は、『風の谷のナウシカ』(1984年)が放送。そこで本稿では、同作の“見どころ”を「各場面を担当した原画マンたちの個性」という観点からあらためて考えてみたいと思う。

なお、厳密にいえば、『風の谷のナウシカ』は「スタジオジブリ作品」ではなく、トップクラフトという(ジブリの前身的な)会社が制作したアニメ映画である。また、監督の名字の表記は、今回の『君たちはどう生きるか』では「宮﨑」となっているが、本稿では(「ナウシカ」公開時に使われていた)「宮崎」を用いることにする。

なかむらたかしの見事な構図と緻密なエフェクト

誤解を恐れずにいわせていただければ、『風の谷のナウシカ』は、他の宮崎駿作品と比べて、明らかに映画全体を通しての作画(絵柄)が統一されていない。

いや、別に私はそのことを“悪い”といっているのではない。むしろ、面白い、と思っている。

ちなみに、作画が統一されていない最大の理由は、当時カリスマ的な人気を誇っていた何人かのスター・アニメーターを、重要な場面の原画マンとして起用したせいだろう。つまり、彼らの強烈な個性を、監督の宮崎も作画監督の小松原一男も、完全には制御しきれなかったものと思われる。

しかし、果たして、宮崎と小松原は彼らを「制御しきれなかった」のか、あるいは、あえてしなかったのか。それについての個人的な見解は後述したい。

さて、そんな「ナウシカ」の個性派原画マンたちの中から、最初に紹介したいのは、なかむらたかしである。

なかむらたかしは、『未来警察ウラシマン』や『AKIRA』などの作画監督として知られる異才。『風の谷のナウシカ』で担当したのは、序盤の王蟲の暴走シーンと、後半のペジテのブリッグ(貨物船)とトルメキアのコルベット(重戦闘機)が雲海で戦うシーンの原画だ。とりわけ注目すべきは前者であり、風に乗りメーヴェ(小型グライダー)を自在に操るナウシカの動きはもちろんだが、そのナウシカが低空飛行し、地上を走るユパと交差するあたりの構図(とタイミングの取り方)は、息を吞むほど素晴らしい。

また、これは次に挙げる金田伊功についてもいえることだが、細かく砕け散った物の破片や、砂埃、煙、光といったいわゆるエフェクトの描写の緻密さも見逃せないだろう。

カリスマ・金田伊功が派手な空中戦の陰で描いたものとは?

金田伊功の本作への参加は、当時のアニメファンをかなり驚かせたのではないだろうか。というのも、金田といえば、数々のロボットアニメや、映画『銀河鉄道999』『幻魔大戦』などの作画で知られるカリスマ中のカリスマであり、いわゆる「宮崎アニメ」とは、それまであまり接点のない仕事をしてきていたからだ。しかし、金田本人としては、もともとは『空飛ぶゆうれい船』での宮崎の作画に憧れてアニメーターになったそうなので、「ナウシカ」への参加は当然の流れだったかもしれない。

なお、先にも書いたように、この金田もなかむら同様、エフェクトの表現には目を見張るものがある(特にシュルレアリスティックな炎や爆発の表現が素晴らしい)。また、通称「金田パース」と呼ばれる歪んだ遠近図法は、奇妙なポージングのキャラクターやアクロバティックなメカの動きと相まって、他に類を見ない独特な世界観を作り上げていた。

そんな金田は、『風の谷のナウシカ』でも数多くのカットを任されたようだが、とりわけ観た者の印象に強く残るのは、物語の中盤、トルメキアの船団にアスベルが奇襲を仕掛ける場面ではないだろうか。随所で見られる爆発や炎の描写が凄いのはあらためていうまでもないだろうが、ここで最も注目すべきは、“少年の怒り”という、本来絵だけでは表現しづらいキャラクターの“心の動き”までも、アニメーションで見事に表わしているところかもしれない。

金田伊功は、その後もいくつかの宮崎作品に参加しているのだが(『天空の城ラピュタ』では、「原画頭」としてクレジットされている)、“彼らしさ”が最も前面に出ているのは、やはりこの『風の谷のナウシカ』だといえよう。