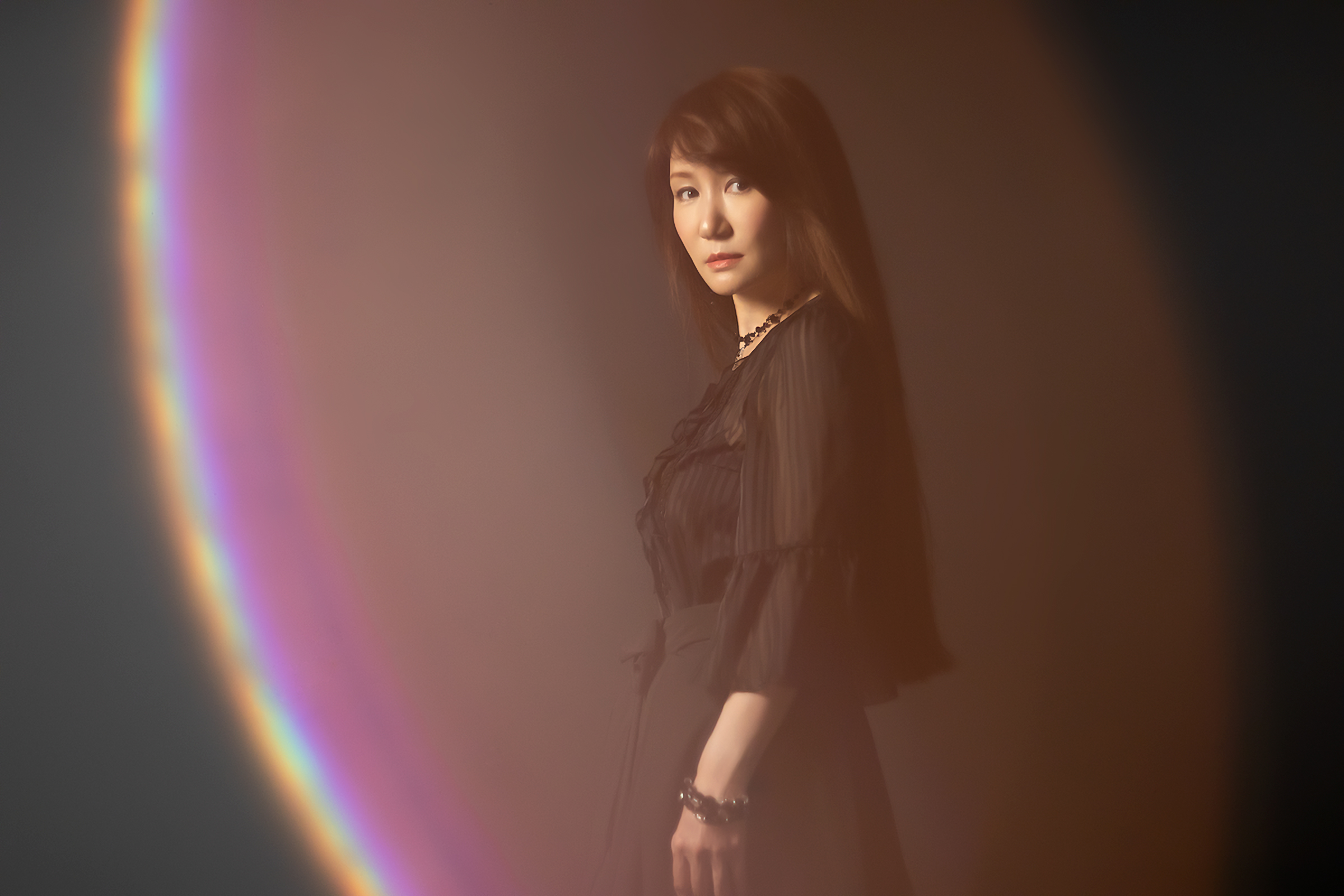

【浜田麻里 40周年インタビュー】第6弾:新作『Soar』に至るまでの並々ならぬ覚悟 常識を疑う眼差し、波瀾万丈なキャリアから生まれた“自分にしか作り出せない音楽”

日本におけるヘヴィメタルシンガーのパイオニアである浜田麻里。2023年にデビュー40周年を迎えた彼女は、今も最前線でその圧倒的なハイトーンボーカルを響かせ続けている。リアルサウンドでは「浜田麻里 デビュー40周年特集」と題して連載インタビューを展開し、ターニングポイントとなった出会いやライブ、各アルバムの制作秘話から、活動に対する赤裸々な苦悩・葛藤まで、貴重なエピソードも交えながらたっぷりと振り返ってきた。最終回となる第6回では、2023年4月19日にリリースされた最新アルバム『Soar』について、そして10月に開催予定のツアー『The 40th Anniversary Tour “Soar”』に向けた思いをたっぷりと語ってもらった。(編集部)

「自分の存在は“共感”や“癒し”よりも、“驚き”である方が良い」

ーー前作『Gracia』(2018年)を現時点で総括するならば、どのようなアルバムだったと振り返りますか?

浜田麻里(以下、浜田):まだトータルを俯瞰するには早すぎる時期ですが……。人間って一生のうちに、「なんとしてもこれを成し遂げなければならない」と考える瞬間が何度かありますよね。それまでの蓄えで鋭くなったアンテナというか、直感のようなものがあって、もちろんそれが外れることはありますけど、自分はかなり精度良く、その瞬間を捉えられるような気はします。このアルバムの制作はその一つだったと思います。

ーーそれは天賦の才であるようにも思えます。

浜田:いえいえ、感度の高低は生まれ持った能力というよりも、経験的な感触なんだと思うんですよ。それまでの人生で上手くいったこと以上に、いろいろな場面で我慢したり、見送ったものも多いからこそ、だんだんに芽生えたのかなと。その中で「ここぞ」っていう瞬間が来るというか。『Gracia』で得た成功体験や開拓した方法を基盤にして次に歩みを進めたのが、新作『Soar』だという感じですね。コロナ禍にあっても自分の思考がストップする場面は一度もありませんでした。

ーー麻里さんが実現させてきたことは各時代であると思いますが、具体的には?

浜田:まず、内なるものの基礎となったのは、デビュー初期に描こうとした新時代のボーカリスト像ですかね。まだ拙いながらも、なんとなく思い描いていたイメージです。流行り廃りに左右されない自我というか。そして、私のほぼ一生に渡ることとなったアメリカなどの海外レコーディングで培ったノウハウや人脈。人脈そのものというよりも、いろいろなパーソナリティ、いろいろなタイプの人たちとのお仕事の仕方、まとめ方。その経験があるから、新たな凄腕ミュージシャンたちへのコンタクトにも躊躇しないんですよね。今作もそうですが、たとえお相手が有名な海外ミュージシャンであったとしても、やり取りに際して過大評価もしなければ過小評価もしない、そういうフラットさはあると思います。もちろんリスペクトは忘れませんが。

ーーそう聞けば納得もしますが、常に神経をすり減らしながらの向き合い方のようにも思えます。そういった姿勢でいられるのはなぜだと思いますか?

浜田:それが自分の財産だと感じているからですかね。狭い枠に閉じこもるのが嫌なんですよ。波乱万丈さがあったからこそ、結果的にインターナショナルな視点を持てるようになったのだとも言えます。精神的な部分でいうと、自分を強くしたのは、人に対する期待と失望の体験かな。メジャーな音楽シーンで一度は垣間見た頂点での現実的視野、崩壊と再生の中で一から学んでいった独自の音楽制作方法。それら全てが布石となって、現在のアルバム制作や活動があるんですよね。良いことも悪いことも全てケーススタディになってるんだと思います。『Gracia』と『Soar』はおそらく、私にしかできないアルバムだと思うんですよ。例えば、日本の有能なプロデューサーが潤沢な資金をもとに挑んだとしても、同じものはできないだろうなと。

ーー確かにそうでしょうね。特に近年は、絶対的な確信を抱いているのではないかと感じます。

浜田:武道館(デビュー35周年ツアーのファイナルとなった2019年4月19日の日本武道館公演)に戻るまでの道のりも含めて、具体的な映像を観るかのように前進したんですよ。言葉にすると自画自賛しているみたいになってしまいますけど、その道のりはそんなに美しいものではなかったですね。人を傷つけたとも思いますし、傷つけられもしました。失ったものもあります。それでも人って、どうしても進まなきゃならないときがあるじゃないですか。多少の波風を起こす結果になったとしても、前に進むべきだと判断したんですよね。

ーー最新アルバム『Soar』から、第1弾として先行配信された「Tomorrow Never Dies」を耳にしたとき、過去最強と言っても過言ではないほどのアグレッシブさには感服するしかありませんでした。この曲を最初に公開したのは、どのような理由だったのでしょう?

浜田:私はいつの時代も、自分の存在は“共感”や“癒し”であるよりも、“驚き”である方が良いと考えてきました。「Tomorrow Never Dies」はアルバムの中で最もハードな曲ですから、いろいろな意味で緩んだ空気や、自分自身の感性に活を入れる意味も含めて、グッと引き締めるのに適していると思いました。

ーー〈紅の海〉という抽象化された歌い出しですが、歌詞について具体的に思い浮かべていた光景などありましたか?

浜田:まずは現代社会を背景とした、人の脳内の倒錯感みたいなものをイメージしました。〈紅の海〉は人間のインナースペース、血流のイメージもありますが、もっと具体的に言うと、経営学用語の“レッドオーシャン”に引っ掛けてあります。ここ何年かでも感じた市場経済の混沌です。市場の動きには人間の根本の愛情などが欠落しているとも感じるような、独特の世界観がありますよね。人の正常な心を狂わせかねない何かが潜んでいると感じるんです。それと、「Tomorrow Never Dies」はこのアルバムのセカンドテーマでもある“自由からの逃走”としての支配や服従について、そして紛争を背景に考えて、与謝野晶子さんの有名な詩のフレーズ(『君死にたまふことなかれ』)にもあえて寄せてたりしています。あの詩を読むと、どうしても胸がキュッと締めつけられるんですよね。