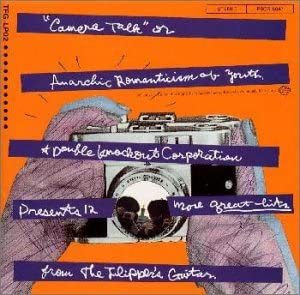

フリッパーズ・ギター『CAMERA TALK』から30年 日本の音楽シーンに影響与えた再構築の手法

1990年6月6日、フリッパーズ・ギターの2作目のフルアルバム『CAMERA TALK』がリリースされた。同時代の海外インディーポップなどの影響を反映させながら、音楽的な質の高さと優れたポップネスを備えた、まったく新しい日本語のポップスとして昇華した本作は、ちょうど30年経った現在も日本の音楽シーンに大きな影響を与え続けている。

小山田圭吾、小沢健二を中心に結成されたフリッパーズ・ギターは、1989年、アルバム『three cheers for our side〜海へ行くつもりじゃなかった』でデビュー。小山田の交通事故による大けがを乗り越え、小山田と小沢の2人体制になって最初の作品が『CAMERA TALK』だった。それまでの作品は全曲英語詞だったが、『CAMERA TALK』はインスト曲を除き、すべて日本語の楽曲。先行シングル「恋とマシンガン」が緒形直人、織田裕二、的場浩司、渡辺満里奈などが出演したドラマ『予備校ブギ』の主題歌に起用されるなど、コアな音楽ファン以外にも知名度を広げた。

アルバム『CAMERA TALK』の優れた点は、マニアックな洋楽ファンを魅了する音楽性を備えつつ、一般的なJ-POPユーザーに対しても“オシャレでいい感じの音楽”として受け入れらえる間口の広さを持っていたこと。サウンドの軸になっていたのは、ネオアコ、インディーロック系の80年代の洋楽。Orange Juice、Aztec Camera、The Pastelsといったグラスゴー出身のバンド、さらにHaircut 100、The Monochrome set、The Pale Fountainsなどのイギリスのバンドなどのテイストを大胆に取り入れた音楽性は、いわゆるバンドブーム時期の日本のバンドとはまったく違っていた。当時、洋楽ファンと邦楽ファンは完全に分かれていたのだが、「Aztec CameraやHaircut 100が好きな人でも“いい”と思えるバンド」は、まちがいなくフリッパーズ・ギターだけだった。録音はイギリス・オックスフォードにあったAIRスタジオ(ポール・マッカートニー、The Rolling Stonesなども使用した名門スタジオ)。Aztec Cameraのバックメンバーをはじめ、当時のUKインディーシーンで活躍していたミュージシャンが参加したことも、本作の勝因だろう。

小沢が手がけた日本語の歌詞も、それまでの文脈とはまったく違っていた。80年代以降のアメリカ文学に対する造詣の深さを存分に活かし、それを日本語のポップスとして再構築するという離れ業は、今も驚くほどに刺激的だ。

1990年の東京で、ポール・オースターやスティーヴン・ミルハウザーを愛読し、UKのインディーバンドを聴き漁っていた大学生だった筆者ももちろん、『CAMERA TALK』にハマり、メンバーがよく着ていたアニエスベーのボーダーシャツを着て……という思い出話はどうでもよく、ここで強調したいのが、フリッパーズ・ギターが提示した方法論がその後の日本の音楽シーンを確実に変化させ、今もなお多くのアーティストに影響を与えているということだ。

言うまでもなく、豊かな音楽の背景には、作り手が聴き、吸収してきた過去の(あるいは同時代の)音楽がある。The Beatles、The Rolling Stonesは、40年代〜50年代のブルースやロックンロールを聴きまくりながら自らの音楽性を構築したし、松任谷(荒井)由実は、プロコル・ハルムをはじめとする60〜70年代のイギリスのロックに傾倒したことをきっかけに曲を作るようになり(歌詞に関しては、聖書や哲学書も参照したという)、山下達郎はオールディーズ、ロックンロール、ドゥーワップなどをルーツにしている。音楽、文学、カルチャーなどの深い知識をもとにして、様々な過去の作品を参照しながら、独自楽曲の世界を作り上げた先人たちの流れを汲みつつ、より幅広い年代、ジャンルの音楽の要素をカットアップ・エディットしたのがフリッパーズ・ギターだったのだと思う。