市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第13回

市川哲史が読み解く、東方神起とK-POPの10年間

その東方神起が、せっかく<J-POPとしてのK-POP>の最高峰を極めたのに呆けなく分裂しちゃったのは、2010年春。いかにも旧態然とした韓国芸能界っぽい騒動だったが、そこは積極的にどうでもよい。問題はその分かれ方にあった。

人気者のジェジュン+ユチョン+ジュンスが離脱した結果、今後も東方神起を名乗る残留組がユンホ+チャンミンとは、おそろしく地味な印象しかなかった私だ。その喪失感をあえて喩えるなら、仲本工事と高木ブーの二人だけのザ・ドリフターズ、みたいな。わははは。駄目だこりゃ。

ところが運は再び味方した。既に<洋楽としてのK-POP>の時代だったのである。

前述したような前期とは一変し、日本のレコード会社との関係強化を図る一方で韓国プロダクションが影響力を強めたのが後期というか、現在のK-POPだ。

基本的に韓国オリジナル楽曲で、日本に生活拠点を置かずあくまでも来日。そして海外展開が唯一無二の目的なだけに、「歌詞の意味がわからないと何も伝わらないバラードは、海外では無力」「ダンス・ミュージックならメロディ以外にも、MVを通したパフォーマンスで注目を集められる」と、楽曲は言語を介在しないEDMに特化した。

極端言えばヴォーカルも音色の一部に過ぎず、とにかく踊れるかどうかが第一義。しかもそれはリスナーが踊れる音楽ではなく、あくまでもアーティスト本人が鮮やかに踊るためのダンス・ミュージックなのだから、ここまでくると潔い。「楽曲はMVのBGM」とまで言い切るスタッフさえいた。そりゃメロディも歌詞もどうでもいいはずだ。

そして現在にいたるまで<洋楽としてのK-POP>は、性別も所属事務所もアーティストの記名性すらも超えて、どのグループの楽曲か区別もつかぬほどEDM一辺倒で発信し続けている。これはこれですごい、と素直に思う。

で何が言いたいかというと、ちょうどK-POPが一丸となって<脱J-POP>を推し進めていた時期だったからこそ、《二人東方神起》でも歓迎されたのではないか、と。

私は偶然、二人東神の日本初お披露目を目撃している。2011年1月のS.M.エンタテインメントのショーケース・ライヴ@代々木第一体育館だ。

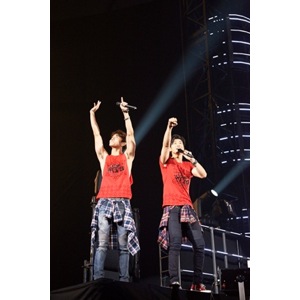

なんか活動休止期間中に鍛えたのだろうか、二人ともパンプアップした肉体を迷彩柄の衣裳で包み、激しく踊りまくる姿はまさに傭兵。JYJ魅惑の三声を失った分、五人時代の楽曲を同じように唄えるはずもない新型東神にとって、<超EDM路線>はまさに渡りに船だったのだ。

その後も二人東神は<洋楽としてのK-POP>路線を貫き、つい先日の4月27日、東方神起トータルで日本デビュー10周年をめでたく迎えた。と同時に、J-POPから洋楽へと変遷したK-POP激動の歴史をそのまま体現した数奇なグループだった、とつくづく思う。