チバユウスケ、人称表現から歌詞を紐解く 空想を飛び出し“他者”と向き合った約30年の変遷

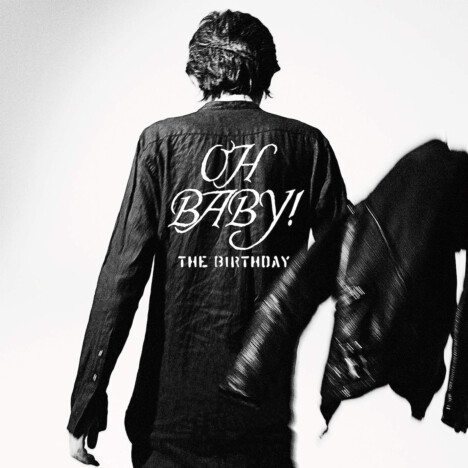

昨年11月に亡くなったチバユウスケ。The Birthdayの楽器隊がチバの遺志を受け継いで完成させたEP『April』(4月3日リリース)では、彼の病の気配など微塵も感じさせないパワフルなロックが鳴っている。

唯一無二のしゃがれた歌声。純粋で尖っていて、けれどどこか憎めない人懐っこさ。ビールと煙草、音楽をこよなく愛し、まさしくRock 'n' Rollが人間の形を成したような男。その立ち居振る舞いや生き様は、最後まで大勢の人々を魅了したままだった。思えばメンバーや形態は変動しつつも、30年近くにわたって多彩な曲を作り続けてきたチバ。替えの利かない強烈な声や音楽性と同様、彼が紡ぐ歌詞の独特な世界観も、リスナーをいまだ惹きつけてやまない魅力のひとつでもある。

逝去に際し、彼がこれまで記した歌詞を収録した詩集2冊(『チバユウスケ詩集 ビート』『チバユウスケ詩集 モア・ビート』)も再び話題に。これまでもその詞が孕むロマンチシズムや叙情的な側面には、都度焦点が当てられてきた。チバの詞が纏う独自のムード。それは彼のどんな言葉回しや表現に準拠するのか。今回は特に“人物表現”にスポットを当て、歌詞描写の変遷やそこに滲む彼の内面を推察してみたい。

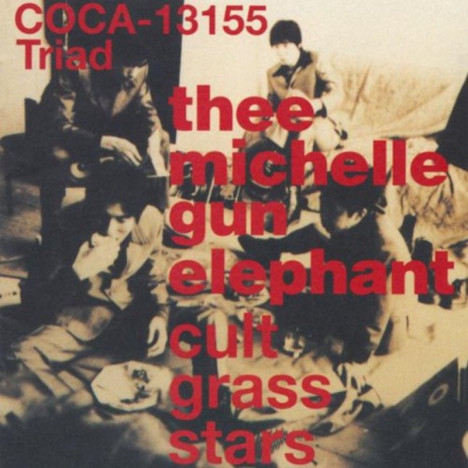

まずチバの音楽キャリアの始まりでもあり、シーンにおける地位を確固たるものとしたTHEE MICHELLE GUN ELEPHANT(以下、TMGE)。代表曲は「リリィ」「ゲット・アップ・ルーシー」「スモーキン・ビリー」「ジェニー」ほか架空の人名を冠するものが目立ち、ゆえに「チバユウスケの詞には人名が多く登場する」という認識を持つ人も多いだろう。だが作品群をよく見ると、その傾向がより顕著なのは実はTMGE後期の曲となる。重ねて興味深いのは一人称(俺、私)・二人称(お前、君)といった、人物の主観的な視点を想起する言葉も前期は極端に少ない点だ。

ここから見えるのは、バンド前期の詞における“人間の実存性のなさ”とでも言うべきか。この頃のチバの歌詞には、生ける人間の気配や視点、存在感が極端に薄い。当時の彼の詞がどこか薄皮一枚隔てた、茫洋としたムードを纏うのはその影響もあるだろう。実体験を元にした描写や多少の自我も覗くが、あくまで描かれる景色は空想的だ。

例外として『GEAR BLUES』(1998年)のみ、一・二人称表現は前期と同様少ない一方、楽曲の人名描写は明確に増えており、前・後期どちらの要素も兼ね備えている。バンドのサウンド面で、今作が分水嶺的作品であることはすでに周知の通り。加えて彼の詞の人物表現の面でも、本作は大きな分岐点となっているようだ。

それ以降、バンド後期よりチバの詞は徐々に明瞭な輪郭を伴い始める。『カサノバ・スネイク』(2000年)以降の一人称〈俺〉の圧倒的な増加が、彼の歌詞表現における象徴的な変化だ。以後TMGEの詞には一人称と、人名や〈あの娘〉などの第三者の影が随所に散見されるようになる。一方で二人称描写はこの時はまだ非常に少ない。詞の主観的な視点は確かに存在するが、〈俺〉は誰か(多くの場合は女性)を客観的に眺め、いわばその様子を口にしているだけ。それは他者との対話というより、空想の独白あるいは自己への語りかけにも見える。チバ自身も普段の口調として用いていた一人称が、詞における彼の自我とフィクションの境界をより曖昧にする。夢想に入り混じって描かれる生身の〈俺〉は間違いなく異質な存在であり、それ故にひとりだ。どうしようもなく。

2003年のTMGE解散後、チバはROSSOの活動を本格化させる。元々このバンドはTMGEとの並行期である2001~2002年と、解散後の2004~2006年の二期に大別されるが、各期で詞の傾向がやや異なるのも興味深い点だ。

一期の頃はTMGEの同時期の曲と比べても詞の一人称が明らかに少なく、その点からもチバがメインバンドとは異なる音楽を展開したかった様子が窺える。一方、二期では大半の楽曲に一人称が登場。ある種、TMGE後期から地続きとも言える世界観を漂わせる。

決定的な差は、一人称のバリエーションの増加だろう。TMGE後期の一人称は〈俺〉一辺倒なのに対し、ここで〈僕〉の登場率が格段に上がる。「ハンドル・ママ」「眠らないジル」など、稀少な女性の主観視点を想起する曲があるのも二期ROSSOの特徴だ。必ずしもチバ自身のパーソナリティとは合致しない一人称が増えたことで、詞における彼の自我は以前に比べ、やや薄まった印象を受ける。だが依然として第三者の影はあちこちにちらつき、空想的ムードは色濃いまま。さながらチバが自己と完全に分離した物語を、相変わらず誰にともなく一方的に語るような、ストーリーテリング的な雰囲気がこの時期の詞の傾向でもある。