サイコアドベンチャー『エターナルダークネス ~招かれた13人~』20周年 いまも放ち続ける独自性とは

2001年9月に任天堂から発売された家庭用ゲーム機、ニンテンドーゲームキューブ(以下、ゲームキューブ)では、前世代機のNINTENDO64(ニンテンドウ64)で好評を博したタイトルの続編に混ざる形で、野心的な完全新作が多数発売された。

2022年から20年前にあたる2002年に焦点を当てるならば、弱肉強食の動物世界をユニークな形で描いたアクションゲーム『動物番長』、2022年現在は『ダークソウル』シリーズや『ELDEN RING(エルデンリング)』などで知られるフロム・ソフトウェアが開発したカードアクションRPG『RUNE(ルーン)』などが一例として挙げられるだろう。

そしてもうひとつ、2002年発売の野心的な完全新作で『エターナルダークネス ~招かれた13人~』(以下、エターナルダークネス)がある。

"Deep into that darkness peering,

long I stood there, wondering...,fearing...,doubting..."

―Edgar Allan Poe

「闇のなかをじっと覗いて、私はしばらくそこに立っていた。

怪しみながら、怯えながら、疑いながら…」

―エドガー・アラン・ポー

※『ポー詩集』(新潮文庫 阿部保:訳):「大鴉」11ページより一部引用

ゲーム開始から間もなく、エドガー・アラン・ポーの物語詩『大鴉(The Raven)』の一節が朗読される『エターナルダークネス』は、2002年10月25日に任天堂から発売されたホラーアドベンチャーゲーム。公式ジャンルは「サイコアドベンチャー」となっている。

7月の『スーパーマリオサンシャイン』、9月の『スターフォックスアドベンチャー』、少し飛んで12月の『ゼルダの伝説 風のタクト』と、当時の任天堂は2002年下半期以降、話題作を相次いで発売していた。

『エターナルダークネス』は、それら3作の合間に発売された。だが、ホラーという題材ゆえの宣伝の限定、周りを囲んでいたゲームの”強さ”もあり、それほど注目を集めず(ごく一部のプレイヤーから注目をされた程度で)埋もれてしまった感じである。特に宣伝、テレビコマーシャルは深夜帯に放送されていたのもあってか、一度も目にしたことがない人も少なくないかと思われる。

ところが、このゲームは発売から20年が経った今もなお、傑出した独自性を放ち続けている。なぜそれだけの年月が経ちながら、独自性が放たれ続けているのか?

当時、大のホラー嫌いであるのに本作を無謀にも購入し(怖いもの見たさとも言う)、最終的に隅々まで遊びこんで魅了されてしまった人間の視点から、その内容を振り返りつつ、このゲームでしか体験できない魅力を伝え、残したく思う。

主人公ではない。あなた(プレイヤー)が直接”幻覚”を体験する。

『エターナルダークネス』は、ホラー要素強めの3Dアクションアドベンチャーゲームだ。敵と戦ったり、行く手を阻む仕掛けを潜り抜けたり、パズルを始めとする謎を解いていくことを主軸としている。

画面構成は3Dながらカメラ操作はなく、基本的に視点は固定。『バイオハザード』、『サイレントヒル』のようなカメラと言えば想像しやすいだろう。実際に本作を開発したスタッフは『バイオハザード』、『サイレントヒル』の2作が大好きであるとの発言が任天堂公式サイトのインタビューにて残されている。ただ、プレイヤーキャラクターの移動に追従し、リアルタイムで切り替わるという点で、少しだけ違っていたりするのだが。

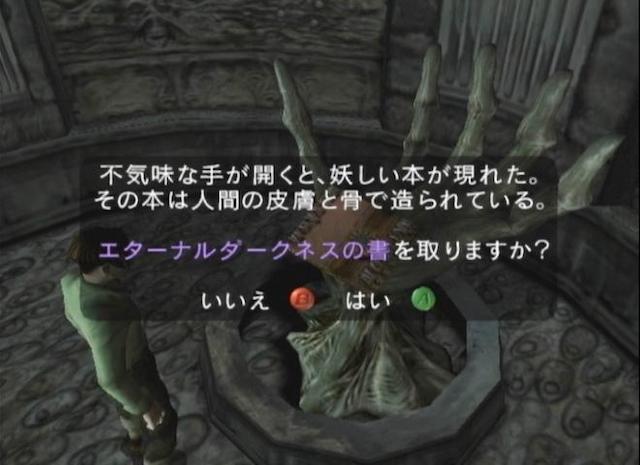

本編は全12章で構成されており、プレイヤーは主人公のアレキサンドラ・ロイヴァス(アレックス)を操作し、舞台及び拠点となるアメリカ・ロードアイランド州の「ロイヴァス邸」を探索。どこかに隠された「エターナルダークネスの書」のページを見つけ出し、そこに記された「選ばれし者」たちの記憶(物語)を追体験していく形となる。

「選ばれし者」とは、現代への復活を目論む人知を超えた邪悪な存在「エンシャント」に立ち向かった11名の人間のことである。

本作のストーリーは数千年の歴史をまたいで展開され、紀元前ペルシャ、中世カンボジア、フランス・アミアン地方などが舞台として登場。それぞれの地で異なる主人公たちを操作し、エンシャントの野望を阻止するために行動していく。言うなれば、11人の主人公たちの物語を順に体験していくのである。

ちなみにサブタイトルにて「13人」と記されているが、12人目はアレックス(現代、西暦2000年)、13人目はプレイヤーという設定。なぜプレイヤーが13人目なのかは後述する。

各章は戦闘と謎解きを主軸に展開。戦闘では、エンシャントたちの配下「ゾンビ」を始めとするクリーチャーが敵として登場し、剣をはじめとする近接武器、ピストルにライフルといった遠距離武器を用いて攻撃を仕掛けていく。

少し独特な点として、ゾンビなど人型の敵は部位(頭部、腕、胴体)をロックオンでき、そのうえで攻撃すると狙った部位を切断できることが挙げられる。切断に成功すると、頭部ならこちらを狙わなくなり、腕なら攻撃不能になるなど、プレイヤーが有利な状態を作り出せる。

そのほか特徴的な点として、ゾンビたちが目から発する「緑色の光線」がある。これを受けると「サニティ」と称される緑色のゲージが低下。それに応じて、ゲーム内のいたるところで”幻覚”が発生するようになる。

これこそが本作の傑出した独自性を表す象徴、その名も「サニティ・システム」である。テーブルトークRPG『クトゥルフの呼び声』で知られる「Sanity Point(邦訳:正気度ポイント、俗称:SAN値)」の概念を導入しているのだ。

画面(視点)が斜めに傾く程度は序の口で、度合いが増せば、誰かの悲鳴が聞こえたり、壁から血が流れ始めたりといった怪奇現象が起きるようになる。ゲージが空っぽ寸前までになると、さらにエスカレート。

本が宙を舞う、足を踏み入れた部屋の上下が逆さまになる、歩くたびに操作するキャラクターの頭部や腕が落ちていく、床に吸い込まれるなどなど……。思わずドキッとしてしまうのも無理はない出来事が相次いで起きるようになる。

なかには手に入れたアイテムを全部失う、画面が突如ブルースクリーンになってゲームがフリーズする(※念のためだが、本物ではなく冗談のフリーズである)……といった、ゲームプレイに関連づいた血の気が引く幻覚も。

そして、これらを体験するのが13人目の「選ばれし者」、プレイヤーその人。「招かれた13人」とは、そのような意味を含んでいるのである。ちなみにプレイヤーにはほかにも役割が与えられているのだが、それについての言及はストーリー的に大きなネタバレに抵触するため、本稿では控える。

このように本作は「ゾンビ」に代表される物質的な恐怖ではなく、幻覚という観念的な恐怖に焦点を当てており、ホラーを題材とした作品としては一線を画す特徴を持っている。

なにより、一連の幻覚がゲームプレイと連動し、リアルタイムで描写されるのが圧巻だ。何気なく遊んでいる中で一連の幻覚が発生するので、どれが現実でどれが幻なのかと困惑しやすい。前述のプレイヤーキャラクターの頭部、腕が落ちるといった幻覚も唐突に起きるだけあって、嫌でもドキッとしてしまう。

そして、こういった幻覚が膨大に用意されているだけに、次に何が襲ってくるのか(見えてしまうのか)が分からず、ひたすらに不安になっていく。

こうしたシステムにより、本作は他に類を見ないといっても過言ではない、”新たな恐怖”を表現している。しかも発売から20年が経った今もなお、似たゲームがほとんど無いに等しいほどである。

小ネタとしてなら、本作より前の年に発売されたPlayStation用ゲームソフト『メタルギアソリッド』のサイコ・マンティス戦、その続編であるPlayStation 2用ゲームソフト『メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティ』のアーセナルギア内部など、いくつかの例がある。だが、全編に渡って幻覚を体験させられるというのは、本作ぐらいのものだろう。

前述したような要素から、本作はホラーゲームとしては傑出した独自性を持つ。加えて、類似例が少ないがゆえに、発売から20年が経った今もなお、色褪せることなく輝き続けているのである。

ひとつのアクションアドベンチャーゲームとしても、ユニークなシステムが満載だ。前述の部位切断とそれに応じた敵の動きの変化、前述の「サニティ」が回復する効果が得られる「とどめ」の一撃、”本当に”呪文を唱え発動させる「スペル(魔法)」がそれに当たる。

特に「とどめ」は、後発の『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス』が同様のシステムを採用していることから、2022年現在から見るとそのネタ元と見なせるところがある。さすがに技を決めればサニティが回復……みたいなことはないが。