リメイク版も好調の『Ib』 10年間愛される名作がゲーム実況文化を牽引した2つの要因

インターネット上で公開されているフリーゲームは、ゲーム実況の文化を語る上で欠かせない存在だ。そのなかでも『青鬼』や『魔女の家』といった名作たちは数多くのゲーム実況者ならびに視聴者を虜にしただけでなく、ファンアート投稿・映画・小説・漫画などの二次コンテンツへ派生するほどの影響力を世間へ知らしめた。

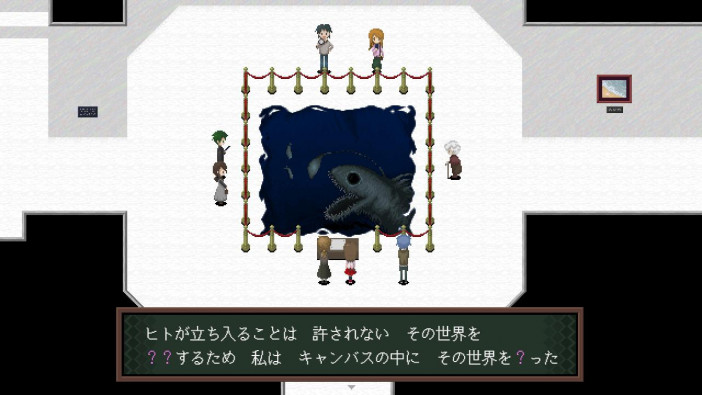

本稿で取り上げる『Ib』も例に漏れず、kouri氏(製作者)のWebサイト「モノクロミュージアム」で発表後に約1年で100万以上のダウンロード数を記録した人気フリーゲームである。同作はフィールド探索と謎解きがメインのホラーアドベンチャーゲーム。主人公の少女「イブ」は両親と一緒に美術館を訪れていたが、いつの間にか両親とはぐれてしまい、人気の無くなった美術館に取り残されてしまう。プレイヤーは彼女を操作し、展示されている芸術品を調べながら美術館からの脱出を目指す……という内容だ。

自作ゲーム『Ib』リメイク版(日本語)の配信を開始しました。

不気味な美術館が舞台の2D探索ゲームです。

1周は約3時間程度、難易度はそんなに高くない設計を目指しました。

今回も気合入れて作ったのでぜひ遊んでみてね。トレカもあるよ!https://t.co/59IgY8BoTy pic.twitter.com/WSsuYycQGj— kouri (@monomu_kouri) April 11, 2022

そして『Ib』が発表から10周年を迎えた今年4月11日、Steamにてリメイク版が発売。販売ページを見ると「圧倒的に好評」が約600件ついているほか、オリジナル版の既プレイor未プレイに関わらず、同作のゲーム性を称えるレビューが続々と寄せられている。また、TwitterなどのSNS上でも同様の声が多く挙がっており、配信開始を伝えるkouri氏のツイートには国内外のファンから感謝のリプライが多数集まった。

ヒットの理由は「舞台設定」と「遊びやすさ」

2010年代の動画サイトで一大ブームを築き上げ、ゲーム実況カルチャーの形成に一役も二役も買った『Ib』。同作が人気を博した理由はいろいろと考えられるが、大きなもので言えば“ホラーゲームとしては珍しい舞台設定”にあるだろう。と言うのも、同作は無料公開されているホラーゲームにおいて、過去にありそうでなかった「美術館」を遊び場に設定していたからだ。

くわえて、珍しさだけでなく、ホラーアドベンチャーとしてのディティールも相当こだわり抜かれている。作中においてプレイヤーはさまざまな謎解きへ挑むのだが、ギミックひとつひとつが館内の芸術品と密接に結びついていおり、怪物や霊体といったホラーゲームにありがちなシンボルとはひと味違う、美術館という舞台だからこそ実現した異質な怖さが終始満ち溢れている。プレイヤーをドッキリさせる古典的な演出もあれど、舞台設定の妙が同作を唯一無二の存在たらしめていると言っても過言ではないだろう。ニコニコ動画に『Ib』のプレイ動画を投稿し、400万以上の再生回数を達成したゲーム実況者レトルト氏は、同作のゲーム性について象徴的なコメントを残している。

「面白かったところは、もうたくさんあります。まず、雰囲気作りが独特。美術館という、あまりホラーゲームではテーマにされてこなかった場所を持ってきたのがすごい。しかも、そこに飾られたゲルテナという画家の生み出した作品が不思議な力を持っていて、その中に女の子が吸い込まれていく――もうこれだけで、本当に面白いじゃないですか。しかも、ゲームのギミックも本当によくできている。」

また、主人公のイヴを取り巻く2人の名キャラクターも同作を支える大切な存在だ。独特な口調でイヴに語りかけ、美術館の探索を要所で助けてくれる「ギャリー」。イブとは対照的なあどけなさを全面に出し、所構わず無邪気に絡んでくる「メアリー」。いずれも単なるスポットキャラではなく、ストーリー進行において重要な役割を持ついわばキーマンであり、キャラクター単体の人気も高い。実際にpixiv(イラストコミュニケーションサービス)を覗いてみると、メアリーとギャリー共に約10000点の作品(イラスト・マンガ)が本稿の執筆時点で投稿されており、リリースから10年を越えてもファンから根強く愛されているのは明白。上述の舞台設定・こだわり抜かれたディティールと合わせて、キャラクター人気の高さも『Ib』が人気を獲得した要因と考えられる。