『プルリブス』シーズン1を考察 “孤独な主人公”キャロルが選ぶ、人類復活への凶悪な道

ここで気づくのは、“侵略者”の人格というものが、現実世界でいう「AI」に酷似しているということだ。あらゆる知識を学習し、利用者が望むような返答をしてくれるところもそっくりだ。つまり本作は第一に、AI時代が到来しつつある社会を風刺していると見ることができる。

現実の社会にも、例えばAIチャットボットと精神的に婚姻関係を結んでいると宣言する人も出てきているくらいだ。その人にとっては、たとえ相手がプログラムであったとしても、自身が求めている関係が得られると判断したということなのだろう。その過程は、キャロルがゾーシャに惹かれていった流れに近いものがあるのではないか。

そしてもう一つ、この親切で正しい“侵略者”が暗示する重要な要素が、「ポリティカル・コレクトネス(政治的公正さ)」や、「グローバル・スタンダード(世界共通の基準)」という概念になるだろう。キャロルが突然、同じ思考を持つ存在に囲まれ孤立してしまうという、本シリーズの基本設定は、多様性の範囲を広げ続けようとする社会において取り残されてしまい、困惑する世代の心象風景のようにも見えてくるのである。

そう考えれば本シリーズの主人公キャロルは、日本のドラマシリーズ『不適切にもほどがある!』(TBS系)で、阿部サダヲが演じていたキャラクターにも近いといえる。自分の感覚、自分の社会観が、ある日突然通用しなくなる。しかもキャロルが辛いのは、非難されるわけでもなく、優しく対応されている点だ。それはあたかも、“考え方が年寄りすぎて、もうある程度諦められている”ような状態ではないのか。

キャロルがかつて若者だった時代は、“良識”を押し付けようとする抑圧に抵抗することが正義であり、パンクだった部分がある。だからこそ、この“侵略者”のような思想が画一的だと感じられ、個人主義や個々の人格への脅威であると認識してしまうところがあるのだろう。本シリーズでキャロルが“侵略者”を強く敵視するのも、そういった観念が下敷きになっている。

一方、多様性の尊重という観点で見るならば、さまざまな理由によって、そういった個人の自由が選べる立場にそもそもなれない人たちが、まだまだ大勢いるという現実がある。それをまずフラットな状態にしようという考え方は、“抑圧”というよりも、むしろ既存の抑圧からの解放だといえる。つまり、時代のなかで社会の課題や位相が変化して、何と戦うかも変わってきているということなのだ。

そういった正しさに囲まれて、悩みながらエピソードを重ねてきたキャロルは、ついにシーズン1のラストで、“とんでもない物”を用意することになる。それをどう使うのかは、シーズン2に持ち越しということになるのだろうが、いずれにせよその凶悪なアイテムが意味するものは、やはり前時代的な感覚や考え方に他ならない。

現実の社会においては、「ポリティカル・コレクトネス」や「グローバル・スタンダード」が、じつは支配的だとは言えないという事実がある。そういった考え方に対して反発し、過去の社会の在り方を望むという「バックラッシュ」(揺り戻し)が、世界中で起こっている。少なくとも現時点でキャロルが政治的にやろうとしているのは、そちらのムーブメントなのではないか。

それでは、脚本執筆が進んでいるというシーズン2では、果たしてどういうことになるのだろうか。例えば、現実のバックラッシュのように、ある程度人間の人格が回復し、人間対侵略者の数的に拮抗した構図が生まれるかもしれない。そうなれば、物語は一気に現在の社会情勢に近づくことになるだろう。

いずれにせよ、今後キャロルが、カルロス・マヌエル・ベスガが演じる、人類復活の強硬な意志を持つマヌッソスに同調していくのか、それとも再び侵略者側にシンパシーを持つことになるのか。はたまた、第三の立場をとるのか。現実の世界情勢が混迷を極めるなか、果たしてヴィンス・ギリガンは、どのような選択をキャロルに選ばせるのだろう。その方向は、ヴィンス・ギリガン自身の真価をも問うことになるはずである。

■配信情報

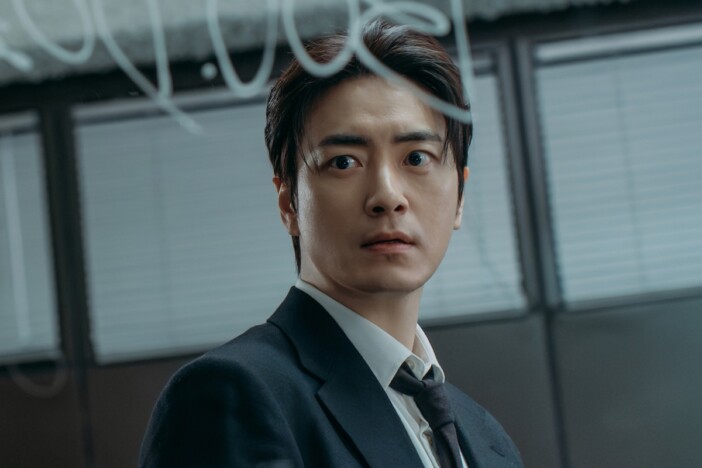

Apple TV『プルリブス』

Apple TVにて配信中

画像提供:Apple TV