『忍者と殺し屋のふたりぐらし』なしでは語れない2025春アニメ ポスト新房シャフトの極地

シャフト演出の特異点としての『にんころ』第5話

笑いと死、暴力と日常──本来であれば相容れないはずの要素が、違和感なく共存している点にこそ、『にんころ』という作品の特異性がある。それは単なる現実逃避的なファンタジーではなく、現代における倫理の複雑さを照らし出す寓話として機能している。

そもそも本作のタイトルに、あえて「ふたりぐらし」という言葉が冠されているのはなぜだろうか。それは単に登場人物ふたりの共同生活を示す以上に、「共に生きる」という行為の意味を問い直す意図が込められている。殺し屋と抜け忍、本来であれば決して交わるはずのない立場にあるふたりが、現代社会にあっては「異邦人」として、寄る辺のない生活を共にしていく。その状況設定そのものが、この作品の核心的なテーマを象徴している。

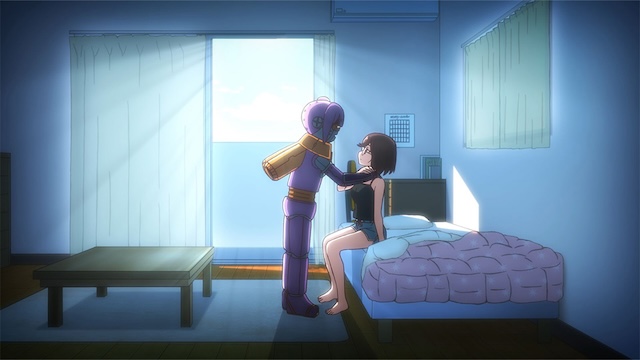

第5葉「ロボットと殺し屋のふたりぐらし」(絵コンテ:徳留夢奈・吉澤翠/演出:徳留夢奈・吉澤翠)は、こうした寓話性を最も明快に提示したエピソードだった。この回では、発明家兼殺し屋のイヅツミマリンが新たに登場し、さとこを模したAI搭載型ロボット「ロボ子」をこのはのもとに送り込む。いかにもシャフトらしい大胆なカット割りと、ユーモアとアイデアに満ちた演出によって、この奇妙なドタバタ劇はリズミカルに展開されていく。

ロボ子は、外見や仕草もさとこを模倣しているだけでなく、その機能的な面では本物のさとこをはるかに凌駕している。このははロボ子が偽物であることに気づかないどころか、むしろ本物以上に自分に寄り添い、細やかに感情を汲み取ってくれるロボ子に、次第に心を惹かれていく。冷酷非情のこのはが、感情を持たないはずの機械に温もりを見出す。この倒錯した関係性のなかに、すでにひとつの寓話が立ち上がっている。

物を葉っぱに変えることに一切の躊躇を見せないさとこ、人とモノの区別を付けずむしろモノに肩入れするこのは、機械でありながら誰よりも素朴で純粋な感情表現を見せるロボ子。この三者が織りなす奇妙な三角関係は、ハイテンポなギャグの背後で、「人間らしさ」とは何か、「心を通わせる」とはどういうことか、という問いを響かせている。

この挿話の結末は、まさにこのはがロボ子に心を許しかけたその瞬間に訪れる。さとこは一切の躊躇なく、このはの目の前でロボ子を葉っぱに変えてしまうのだ。ロボ子の存在を、文字通りモノとして処理するこの行為は、擬似的ではあれ、明確な「殺害」と呼べるだろう。さとこはその行為によって、このはに自らの存在意義を突きつけるが、同時に、それは彼女自身の非人間的な側面を露呈する瞬間でもある。そしてこれまで、人を殺めても一切心を動かさなかったこのはが、ロボ子を失ってはじめて深く心を揺さぶられるのである。

このはが体験するのは、単に便利なロボットを失ったという表層的な悲しみではない。それは、これまで彼女が意図的に遠ざけ、心の奥底に封じ込めてきた「喪失」という感情そのものを、はじめて真正面から引き受ける体験である。それでは、その感情は一体どこから生まれたのか。それはまさしく、「ふたりぐらし」という、誰かと日々を共に過ごすという共同生活のなかでこそ彼女のなかに芽生えたものであった。

その象徴として鮮烈に心に残るのが、ロボ子がこのはのために作った「茄子入りの味噌汁」である。このははロボ子がいなくなった後も、残された味噌汁を捨てることはない。ただ一人、テーブルに置かれたお椀を前に、静かに箸を取り、口に運ぶ。温かな味噌汁が喉を通り抜けるとき、胸の奥にかすかに存在している温もりが呼び覚まされる。しかしそのすぐ隣には、どうしようもなく冷え冷えとした寂しさが、そっと姿を現す。湯気は絶え間なく立ちのぼっており、それはどこか所在なげに漂い、やがて暗い室内の静けさのなかに溶けていく。このはは、その一椀の味噌汁を啜りながら、かつてそこに座っていたはずのロボ子が、もう二度と戻らないという事実に、遅れて訪れた痛みとして触れるのだった。

興味深いのは、この味噌汁の描かれ方にある。Bパート前半では、クロックムッシュやキャベツの千切りといった料理は、シャフトらしい実写フッテージで挿入され、現実とフィクションの境界を軽やかに横断していく。しかし、味噌汁だけは一貫して作画によって描かれている。しかも、その描写は精緻である。立ちのぼる湯気の動き、汁に浮かぶ茄子の質感、光を柔らかく弾く汁面の揺らぎ。それらすべてが、ひとつの「情景」として浮かび上がる。

味噌汁が実写ではなく丁寧な作画で描かれていることからは、単なる料理の描写以上の意味を作品に見出すことが出来る。味噌汁は、ささやかな「生活の手触り」を象徴するものであり、同時にこのはがはじめて心で味わう喪失の温度そのものである。作画(=アニメキャラにとっての「現実」)としての味噌汁が、実写(=アニメキャラにとっての「虚構」)としてのその他の食材との対比によって際立つのだ。料理を実写映像で見せる演出は、シャフト作品においてはコミカルな側面や異化作用をもたらすために用いられてきた手法だが、しかし本作にあっては味噌汁だけは徹底して手描きで描かれる。それによって、味噌汁はこのはの心情に寄り添う、より内面的で象徴的な存在として際立つのである。

実写映像は、現実の断片として意図的に画面に異質な違和感をもたらす。一方で、手描きの作画はキャラクターの心情や物語世界に溶け込み、その内面に寄り添う。Bパート前半でこの対比が丁寧に組み立てられていたからこそ、ラストシーンでは実写という現実の引用ではなく、アニメーションという虚構のなかで純度高く描き出されなければならなかったのである。まさに、この鮮やかな対比に、シャフト演出ならではの美学が宿っている。

このはは、ロボ子と過ごした時間のなかで、はじめて情の名残に触れる。それは皮肉にも、人間ではなく、あくまでモノであるロボ子の喪失によってもたらされる。しかし、その小さな喪失の体験は、たしかに彼女の胸に残り、心の表層にかすかな変化の兆しを生み出す。このエピソードは、殺し屋という暴力的な生業に生きるこのはのなかに、ごくわずかではあっても、人間らしさを芽生えさせる重要な転機となる。そしてその変化は、ロボ子との奇妙な共同生活──つかの間のつながりのなかでこそ、生まれたものだった。

『にんころ』が描いているのは、社会の周縁に属する者たちが、それでもなお誰かと共に暮らし、日々をつないでいこうとする姿である。そこにあるのは、全面的な肯定でもなければ、一方的な否定でもない。他者との関係はつねに不安定で、曖昧で、そして暫定的なものであり続ける。だが、そのような不確かさのなかにあっても、互いに手を取り合おうとする意志が、「ふたりぐらし」という営みのなかには、たしかに存在している。

だからこそ、この作品は「笑い」という、最も柔らかく、同時に最も鋭利な形式を通じて、暴力と共生、死と日常、倫理と喪失といった複雑なテーマを軽やかに、そして深く描き出していく。視聴者はまず笑い、その直後、ふと立ち止まり、静止した瞬間の中で何かを静かに受け取る。その沈黙の時間こそが、この作品が成熟した表現を手にしていることを、何よりも雄弁に物語っているのである。

■放送情報

TVアニメ『忍者と殺し屋のふたりぐらし』

TOKYO MX、カンテレ、BS11、AT-Xほかにて放送中

TOKYO MX:毎週木曜22:30〜放送

カンテレ:毎週木曜25:45〜放送

BS11:毎週木曜24:30〜放送

AT-X:毎週木曜21:30〜放送/リピート放送:毎週月曜9:30〜、毎週水曜15:30〜

三重テレビ放送にて、4月16日(水)スタート 毎週水曜24:20〜放送

dアニメストアにて、毎週木曜22:00〜地上波先行配信

各配信プラットフォームにて配信

出演:三川華月(草隠さとこ役)、花澤香菜(古賀このは役)、芹澤優(イヅツミマリン役)、喜多村英梨(黒役)、大久保瑠美(百合子役)、三川華月(ロボ子役)

原作:ハンバーガー(『コミック電撃だいおうじ』連載/KADOKAWA刊)

監督:宮本幸裕

シリーズ構成:東冨耶子

脚本:西部真帆

絵コンテ:八瀬祐樹

演出:藤田星平

総作画監督:潮月一也、高野晃久

作画監督:伊藤良明、許有真、浅井昭人、二瓶令暁、清水勝祐、築山翔太、多田和春、和田賢人、 富春、郭書夢

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:潮月一也 美術監督:飯島寿治

色彩設計:渡辺康子

撮影監督:藤田和意

編集:松原理恵

音響監督:亀山俊樹

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:葛西竜之介

音楽プロデューサー:斎藤滋、タノウエマモル

音楽制作:ハートカンパニー

アニメーション制作:シャフト

オープニング主題歌: 花澤香菜「やれんの?エンドレス」

エンディング主題歌: HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「にんころダンス」

©︎ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会

公式サイト:https://ninkoro.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/ninkoro_anime