劇場版『ベルサイユのばら』が成し遂げたもの 原作との共通点、TVアニメ版との違いを解説

半世紀にわたり、国内外で多くの人々に愛されている日本の名作漫画、『ベルサイユのばら』。同じく名作として評価の高いTVアニメシリーズや、宝塚歌劇の最も人気ある演目としても知られている、超人気タイトルだ。さらには作品の舞台となったフランスでの認知度も高く、『シェルブールの雨傘』(1964年)のジャック・ドゥミ監督による実写映画が撮られたほか、日仏の文化交流の発展が評価されて、原作者の池田理代子にレジオン・ドヌール勲章が授与されている。

そんな規格外の題材である『ベルサイユのばら』が、新たに一本の作品としてアニメーション映画化された。ここでは、そんな本作『ベルサイユのばら』に描かれた内容を振り返りながら、そこで成し遂げたものが何だったのかを解説していきたい。

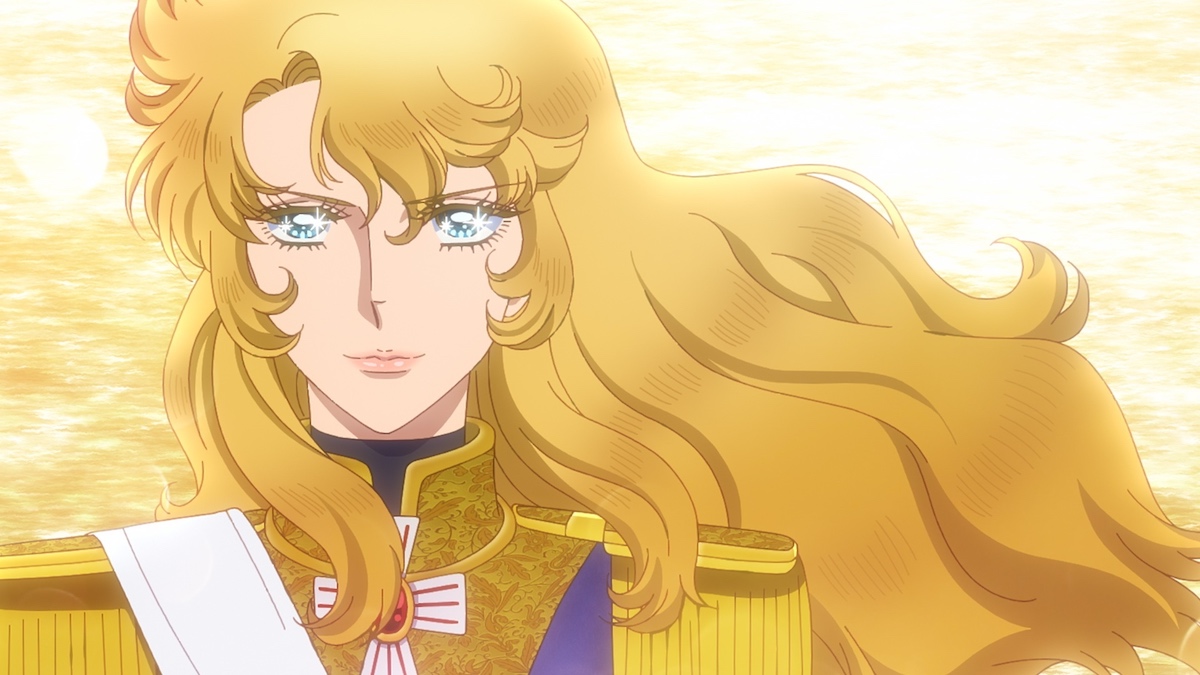

本作の最大の特徴は、原作のテイストに最も近い映像化作品であるということだ。原作のストーリーを脚色しつつ詳細に追っていったのは、全40話のTVアニメ版だといえるが、とくに、長浜忠夫監督の後任としてシリーズを受け継いだ出崎統監督らによる後半部分は、原作よりもさらにフランス革命が始まるまでの流れや市民の戦いにフォーカス。オスカルやマリー・アントワネットらを中心としたロマンスや個々の人生を考える部分は、やや後景に移動し、全体的に歴史巨編としての印象が強くなったといえる。

確かに、そういった歴史作品としての面は原作漫画の大きな特徴でもあった。少女漫画には、細川智栄子、水野英子、山岸涼子、大和和紀などの描き手をはじめとした、過去を舞台に時代のうねりを描いていくジャンルが育っていったが、『ベルばら』は、その代表的な一作として知られている。そういった作品に触れていない読者が、少女漫画を現代的な恋愛ストーリーを描くものだとしてイメージしていると、その壮大な世界観に驚くことになるはずだ。

そういった原作の力強さを受けてTVアニメ版は、オリジナルの嘆き節キャラ・吟遊詩人を登場させるなど、18世紀フランス市民の塗炭の苦しみをより描くことに注力したり、終盤ではフランス革命のリアリティ重視に方向性が定まっていく。それにはもちろん作り手たちのテーマへの興味もあっただろうし、アニメーション作品の可能性を広げる野心ゆえだったのだと理解できる。

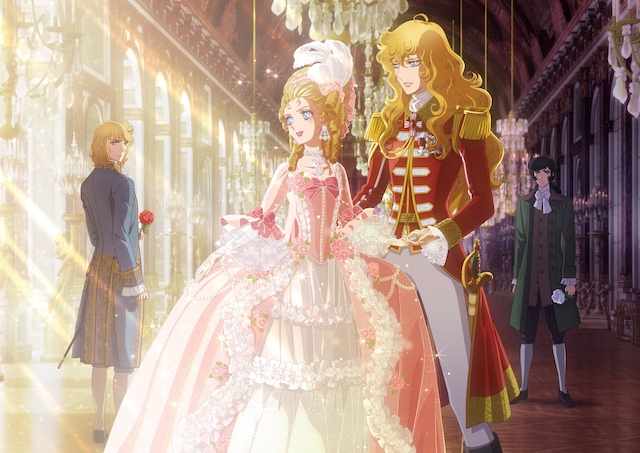

しかし原作の『ベルばら』は、それでも典型的といえるような少女漫画的な部分……ロマンスや恋愛哲学などの要素を持ってもいた。そしてそれが作品にとって重要な意味を持っていたのも確かなのだ。今回の劇場版における、繊細なキャラクターデザインやキラキラした印象、そして各キャラクターにおける恋愛の価値を原作同様に重いものとして描く姿勢は、TVアニメ版が取りこぼしたものをフォローする意義もあったように感じられる。

その上で本作が直面する問題は、2時間にも満たない尺のなかで、どうやって『ベルばら』の長いストーリーを描くのかといった点であったはずだ。エピソードやセリフなどをどう取捨選択しマネージメントしていくか、そして短い時間で原作の内容を描ききること自体こそ、本作のオリジナリティであり、企画の特異性であったはずなのだ。

もちろんTVシリーズに比べ、数々のエピソードを省略しなければならないし、重要キャラクターであるはずのロザリー、ベルナール・シャトレ、デュ・バリー夫人、ロベスピエールなどは、ほぼ顔見せ程度でしか登場しない。しかしそれをもって、本作が“原作に忠実でない”などと判断してしまうのは早計だ。実際、原作者の池田理代子は、今回の劇場版のイベントにおいて、本作が「原作に忠実」なアニメ化であると述べているのだ。

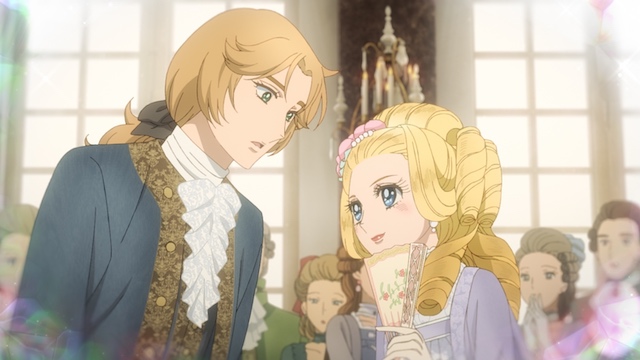

その言葉の理由は、本作でおこなわれたエピソードの改変にこそある。例えば、マリー・アントワネットとフェルゼンが偶然出会って抱き合うまでのシチュエーションが変更されていたり、アンドレが負傷する場面が、ド・ゲメネ公爵の暴虐の場面と、平民によるオスカルの馬車襲撃の場面と繋がるという三つの場面のミクスチャーであるなど、表面的には本作は原作と異なる部分が多々ある。しかしその改変の多くは、あくまで原作で表現しようとしている要素を、限られた時間のなかで効率的に見せようとする意味でなされているということに、注意が必要なのである。

さらに、本作が単なる名シーンの寄せ集めによる「ダイジェスト」にならないよう、音楽とモンタージュの組み合わせによる進行で物語を見せていくという工夫も用意されている。「宝塚歌劇」を彷彿とさせるミュージカル的なアプローチを一部で採用しながらも、曲調をポップスに寄せ、画面に動画をコラージュしていく。いわば“ミュージカル風のモンタージュ”という新しいかたちで観客をエンジョイさせながらエピソードを消化していくという、本作だけのオリジナリティを見せている。

『ベルばら』は、原作とともにTVアニメ版も長く愛されてきた。長浜監督のケレンとエンタメに振り切った表現や、出崎監督の力強く詩的な演出はもちろんのこと、荒木伸吾の壮麗な絵柄も圧倒的だ。だからこそ、これこそが『ベルばら』だと考えるファンも少なくない。もちろん、それもファンとして正しい見方であるだろう。

しかしTVシリーズが多くのエピソードを拾っているから原作に忠実であり、今回の劇場版がそうではないと断じる一部の声については、事実誤認に近いものがある。なぜなら、とくにTVシリーズの終盤は、原作を脚色するというより、新たに心理描写やセリフ、場面設定を考え、物語を作り直すかたちで進んでいくからである。本作が拾った、原作のオスカルとジェローデルとの恋愛についての会話や、「ラ・コンテス(女伯爵)」の称号を捨てて衛兵隊に進撃を命じる見せ場も改変されている。

アニメーションを含めた、漫画の映像化作品が、往々にして原作とは異なるものになることについては、さまざまな意見があるだろう。だがそれが、最終的に素晴らしい内容になのかどうかこそが重要だと考えなければ、この種の作品を観る意味そのものがないはずだ。多かれ少なかれ、改変はおこなわれるのは間違いないので、それを余裕を持って楽しめなければ鑑賞すること自体がストレスになってしまうはずである。だから、TVシリーズ終盤の自由な描き方もまた、アニメの作り手を尊重して楽しんだ方がいいのだと、私は思う。