“違和感”に耐えられない視聴者が増加? テレビドラマの過去と未来を守るために必要なこと

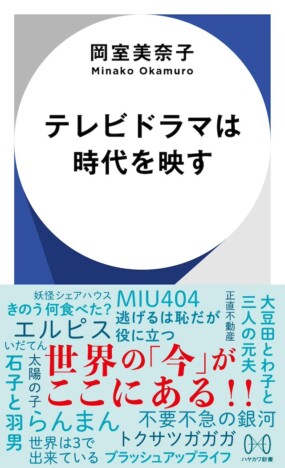

早稲田大学教授・岡室美奈子が執筆した『テレビドラマは時代を映す』(ハヤカワ新書)は、2019年4月から2023年3月にかけて月に一度連載していたテレビ番組を紹介するコラムに、戦後のドラマ史を振り返る論考「ドラマをめぐる旅」を追加したテレビドラマについて書かれた新書だ。本書の連載期間中に平成が終わり、新型コロナウイルスの世界的な流行が起こり、2020年に開催予定だった東京オリンピックは1年延期となった。

そんな激動の時代に作られたテレビドラマを岡室はどのような意図で記録したのか。ドラマ評論家の成馬零一と語り合ってもらった。

地上波ドラマだからこそ

成馬零一(以下、成馬):今回の新書は、毎日新聞の連載をまとめたものですね。連載の時は「教授・岡室美奈子の私の体はテレビでできている」というタイトルだったそうですが?

岡室美奈子(以下、岡室):毎日新聞はよく許してくれたなと思います(笑)。「教授」については、連載を始めるにあたり、「肩書きを考えてくれ」と言われて、悩んだんです。演劇博物館の館長をやっていたので「館長」にしようかとも思ったのですが、意味がわからないですし、「テレビウォッチャー」や「テレビライター」というのも当たり前だと思って悩んでいた時に『すいか』(日本テレビ系)で浅丘ルリ子さんが演じた「教授」のことを思い出して「だったら教授でもいいかな」と思って、無理やりひねり出しました。

成馬:「私の体はテレビでできている」は川島なお美さんの名言「私の体はワインでできている」からですね。

岡室:川島なお美さんの名言をもじって宮藤官九郎さんが『私のワインは体から出てくるの』(学研プラス)というエッセイ集を出しているんです。宮藤さんのエッセイが大好きなので、そこからいただきました。

成馬:連載の初回っていろいろ考えますよね。肩書きの話もそうで「教授」と名乗ったことで連載の方向性が決まったのではないかと、新書を読んで思いました。

岡室:そこは全く、意識していなかったですね。

成馬:僕の場合、単著デビュー作の『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)を書いた時に、担当編集者から「肩書きはどうしますか」と最後に聞かれて「ドラマ評論家」と名乗ることを決めました。そこで評論家と名乗ったことが、後の方向性や書く内容を決めてしまったように感じます。

岡室:教授ってのはちょっと偉そうだなと思って、そこは少し気になりました。ただ、本当に他にいい肩書きがなかったんですよね。

成馬:読者は大学教授の方がドラマについて書いているということを意識して読まれていると思いますし、その責任を引き受けて書かれている連載だと感じました。特に本書では、テレビドラマ史を綴った終章があることで、歴史を踏まえた奥行きのある論考になっている。このような歴史を踏まえた仕事は、日々の仕事に追われているライターにはなかなかできないことです。同じテレビドラマのことを書いていても、岡室さんと僕の最大の違いって、学問の側にいるか、ジャーナリリズムの側にいるかだと思うのですが、その違いが書いている内容に表れていると思いました。

岡室:ありがとうございます。ただ、私は自分のことを批評家ではないと思っていて、クリティークではなくただ自分が好きなことを書いてるっていう感じなんですね。そこは、ちょっとお気楽かもしれないですね。

成馬:タイトルに「テレビでできている」とありますが「テレビ」という単語が気になりました。僕も単著で出した3冊は全部タイトルに「テレビドラマ」という単語が入ってるのですが、テレビドラマの批評をやってるという意識はあまりなくて、広義の意味で「ドラマ」論を書いているつもりです。特に近年はテレビよりもストリーミングサービスを通してパソコンのモニターで観る機会がほとんどなので、テレビ番組を観ているという意識が年々薄くなってきている。だから、どこかのタイミングで「テレビ」という主語がいらなくなると思ってたけど、なかなかテレビという言葉は外れないですよね。岡室さんの本も「テレビドラマ」が話題の中心で、配信ドラマに対しては意識的に距離を置いているなぁと感じました。

岡室:私は地上波を応援したいという気持ちがすごく強いんです。もちろん配信にも素晴らしいドラマがたくさんあるのですが、配信ってお金を払わないといけないじゃないですか。

成馬:配信ドラマは「格差社会の象徴」だと書かれてますね。

岡室:もちろんNHKには受信料を払っているのですが、基本的に民放はタダで観られることがすごく良いことだと思うんです。観る人が減っているとはいえ、やっぱり地上波の作品は膨大な人が今も観ているので、X(旧Twitter)でトレンド入りするのも地上波の番組ですよね。制作費も減って、もう下り坂みたいに言われてて厳しい立場にある、地上波の番組を作ってる人たちにエールを送りたいという気持ちはすごく強かったです。

成馬:その気持ちは読んでいて伝わってきました。作り手の側も「テレビの危機」を意識しているのか『チャンネルはそのまま!』(HTB)や『エルピスー希望、あるいは災いー』(カンテレ・フジテレビ系)のような、テレビの存在意義を問い直す作品が2019年から増えている。今年放送された『不適切にもほどがある!』(TBS系)もテレビ局が現代の価値観に翻弄される様子を描いた作品でした。

岡室:確かにそうですね。コロナの影響もあってか、メタテレビ的な作品が増え始めた時期だったのかもしれません。

コロナ禍のテレビドラマ

『野ブタ。をプロデュース』が15年後も色褪せない理由 「青春アミーゴ」とリンクする青春の痛み

「青春アミーゴ」がエモい。 劇中の役名、修二(亀梨和也)と彰(山下智久)名義で歌う『野ブタ。をプロデュース』(日本テレビ…

成馬:第三章の2020年上半期から、コロナの話が中心になっていきますね。当時はコロナの影響でドラマが休止状態となり、プライムタイムで『野ブタ。をプロデュース』(日本テレビ系)のような昔のドラマが再放送される異常事態でした。

岡室:当時、私が館長を務めていた早稲田大学演劇博物館では、コロナによって中止や延期になった舞台芸術作品をどうやって残していくかという取り組みを一生懸命やっていた時期でした。「演劇史の空白にならないように」と考えて活動していたのですが、テレビに関しても、暗黒の時代にならないように、この時代にどんなことがおこなわれていたかということは、ちゃんと記録として残したいという気持ちでした。

成馬:多くのドラマが休止する中で『転・コウ・生』(NHK総合)や『世界は3で出来ている』(フジテレビ系)のようなユニークなドラマが次々と作られました。今振り返ると動きが早かったです。

岡室:当時はテレワークドラマとかソーシャルディスタンスドラマとかいろんな呼び方をされていましたけど、普通に面白かったというのはありますね。連載では取り上げてない作品でも岡田惠和さんの『2020年 五月の恋』(WOWOW)のようなドラマもあって。

成馬:劇中でコロナをどう描くのかに作家性が出てましたよね。たとえば岡田さんはコロナという名称を劇中で使わず、何かが背景で起きているという描き方をしていた。

坂元裕二脚本『リモートドラマ Living』がファンタジーになった理由 制作統括・訓覇圭に聞く

NHKで5月30日の夜11時30分から2週連続で2話ずつ放送される『リモートドラマ Living』は、15分の短編4話からなるオ…

岡室:坂元裕二さんの『リモートドラマ Living』(NHK総合)もそうでしたね。

成馬:逆に宮藤官九郎さんは、現実の固有名詞を劇中で積極的に使おうとする。

岡室:『JOKE~2022パニック配信!』(NHK総合)もコロナ禍だからこそ生まれたドラマでした。とにかくコロナ禍の渦中に坂元裕二さん、森下佳子さん、岡田惠和さん、水橋文美江さん、宮藤官九郎さんといった名だたる脚本家の方が素早く反応して書いたのが凄いなと思って。しかもどれも面白いんですよね。だから、お金をかけなくても面白い脚本があれば面白いドラマって作れるんだと思いました。ただ、『不要不急の銀河』(NHK総合)の脚本を担当した又吉直樹さんと対談した時に「リモートドラマだとスタッフとして関わる人がすごく限られるため、フリーのスタッフが生活できない」とおっしゃっていて。確かにそうだなって思ったんですね。だから『不要不急の銀河』では、コロナ対策を徹底してスタジオでの撮影に戻したそうで、それは凄いことだったと思います。

成馬:どの作品もどこか演劇的だと思いました。

岡室:場面転換がなく、限られた登場人物で限られた舞台での話となると、どうしてもシチュエーションドラマ的になるので、確かに演劇的ですよね。

成馬:Web会議アプリ「Zoom」を使って制作された『12人の優しい日本人』がYouTube LIVEで生配信されていました。

岡室:私も観ました。リモート会議の映像と内容が凄く合ってましたよね。

成馬:本書コラムの第1回で、岡室さんが当時使用していたテレビがブラウン管のものだと書かれてましたが、テレビドラマの映像表現ってテレビの画角と画質の影響を強く受けていて、それが結果的に、時代の空気を反映していたんだと思うんです。だから、コロナ禍とともにリモートの分割された映像が現実の中に侵食してきた時に、これが今の時代の映像なんだと感じました。

岡室:そもそもテレビって「顔のメディア」として出てきた歴史がありますよね。映画と違い「顔のアップ」がすごく重視されていたのですが、当時のテレビのモニターが人間の頭部ぐらいの大きさだったこととリンクしていたと思うんです。私が現在使用しているテレビは65インチの薄型ですが、画面一杯に映ると顔が巨大で、クローズアップで映ると、ちょっとギョッとする。なので、Zoomの画面がテレビの中に出てきた時に、また顔のメディアに戻った感じがして面白かったんです。あとリモートの映像って補正されたりするじゃないですか。そのマスク的なところがテレビの画面をメタ的に表している感じもあって、いろんな意味で面白かったです。

成馬:マスクの見せ方も作品によって違いましたよね。コロナ禍を描いた作品でも俳優がマスクを付けないものもあれば、部分部分でマスクを付けているのもあって。俳優の顔が見えなくなることに対する不満と「ドラマを観ている時くらいコロナのことを忘れたい」という視聴者に対する配慮もあってか、マスクの処理に作り手が困っているのが伝わってきました。

岡室:連続ドラマでは『#リモラブ~普通の恋は邪道~』(日本テレビ系)がマスクの描写を最初に徹底してやっていました。一方で『俺の家の話』(TBS系)はコロナ禍だからこそ生まれた「マスクドラマ」と言える作品で、能面、プロレスのマスク、口と鼻を覆うマスクと様々なマスクが登場し、そこに意味が込められている。その後の作品にすごく影響を与えていると思います。コロナ禍に試行錯誤して作られたドラマの多くは苦し紛れだったと思うのですが、「あの時は苦しかったよね」みたいに語られるだけでは辛いという気持ちがあったので、「こんなに面白いものがこんな低予算で作れた」ということをちゃんと言っておきたいと思いました。