稲垣吾郎が語る、“芸能界”と違う舞台ならではの魅力 「しつこいくらいに追求していける」

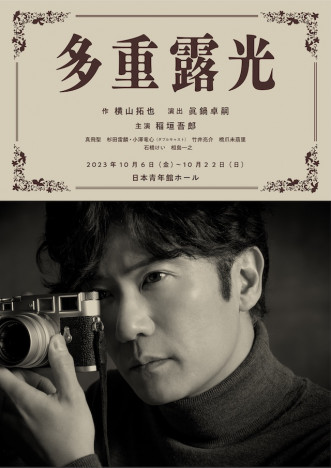

稲垣吾郎が挑む新たな舞台、『多重露光』が10月6日~10月22日にかけて東京・日本青年館ホールで上演される。“多重露光”とは、フィルムを巻かずにシャッターを切ることで1コマのなかに複数の像が重なること。そのタイトルが示す通り、カメラがキーアイテムになる物語だ。

稲垣が演じるのは、戦場カメラマンの父親と、街の写真館を営む母親のもとに生まれた山田純九郎。「立派で勇敢なカメラマンになれ」「生涯かけて撮りたいものを見つけなさい」。そんな親の威光と理不尽な期待の言葉に縛られながら育った純九郎には、憧れてやまない一家があった。密かに手に入れたその一家の家族写真は、純九郎の宝物だ。

45歳になってもなお欠落したものを埋められずにいた純九郎。そんなある日、新田家の“お嬢様”だった麗華(真飛聖)が、息子・実(杉田雷麟/小澤竜心 ※ダブルキャスト)を連れて30年以上ぶりに写真館にやって来る。そして、ちょっとしたハプニングから多重露光によって3人の姿が重なった、まるで家族写真のような1枚が現像される。すると、純九郎の心にある変化が起きて……。

自宅に暗室を設けるほどの大のカメラ好きで知られる稲垣が、写真館の2代目店主に扮する。それだけでも、この物語との相性の良さを感じずにはいられない。稲垣と純九郎の像が重なり合う『多重露光』は、一体どんな作品になるのだろうか。稲垣に純九郎というキャラクターに対する印象、そして長年舞台に立ち続けてきたその魅力について語ってもらった。

『多重露光』は庶民的な人情劇に見えて、すごく不思議なお話

――今回の作品は、どのようにして出会われたのでしょうか?

稲垣吾郎(以下、稲垣):スタッフから魅力的で才能のある横山拓也さんという劇作家さんがいらっしゃるということを教えていただきました。昨年末に一度直接お会いして、お話する機会があって、今回の企画がスタートしたという流れです。もともと僕は今回のようなストレートプレイをやりたいなという思いがあったんですよね。舞台のお仕事は長年続けていますが、最近でいうと鈴木聡さんと『恋と音楽』シリーズや『恋のすべて』でミュージカル・コメディをやったり、白井晃さんと『No.9 -不滅の旋律-』や『サンソン-ルイ16世の首を刎ねた男-』といったすごくスケールの大きな物語をやったり……と意外にも日常的な風景の会話劇ってやってないな、と。

――最初に台本を読まれたときには、どんな感想を抱きましたか?

稲垣:すごく不思議なお話だなと思いました。とても庶民的な人情劇かなと思ったら、そうでもなくて。本当に掴みどころがないというか。一見すると登場するのは、普通の人たちばかりに見えるけど、全然普通の人たちじゃないんですよね。読み終わった後も、余韻として考えさせられるものもあれば、「なんだったのかな?」と思うところもあって。面白いですよね。これが横山ワールドなのかと思いました。

――稲垣さんもカメラがお好きな印象があるので、もしかして純九郎は当て書きなのではと思ったのですか……?

稲垣:それは多少あると思いますよ。横山さんがおっしゃっていたんですが、もともと僕に対するイメージみたいなのがあったんですって。きっと世間一般的にも、僕に対して「これが稲垣吾郎」みたいなパブリックイメージがあると思うんですが。でも、最近になって横山さんが、僕の生放送のラジオ(TOKYO FM『THE TRAD』)を聞いてくださったそうで。そこで「生身の吾郎さんを知ることができた」とおっしゃってくれて。それから、阪本順治監督の映画『半世界』で演じた役でも、生々しさや人間らしい部分を再発見してくださったと。加えて、横山さんも写真がすごくお好きみたいで、お会いしたときにも僕がフィルムカメラで写真を撮っているというお話で盛り上がったんですよ。きっと、そういうところから、今回の純九郎という男の物語が膨らんでいったのかなと思っています。

――では、純九郎の印象はいかがですか?

稲垣:うーん、幼少期に言われた言葉にずっと囚われて、問題から脱することのできない、本当の自分の生き方を見つけることができていないっていう感覚を、自分は少し忘れていたのでちょっと意外に感じましたね。40代くらいになれば、仮に解決できないものがあったとしても、忘れたり、感じなくしたり、あるいは他に逃げ道を見つけたりして、生きているものなんじゃないかなとも思っていて。それは、僕が本当に愛情に恵まれた家庭で育ってきたからかもしれませんね。トラブルもなく、幸いにもまだ家族の死というものも経験していませんし、親に言われた一言が引っかかってるということもないから。とはいえ、自分の中で引っかかっていることとか、どうこれから生きていけばいいのかを思い悩んでいる人っていうのは、世の中にはたくさんいらっしゃると思うので、いろんな人に響く作品になればいいなと思っています。