ジョン・カサヴェテスの映画は何がすごいのか その作家性や影響力を宇野維正×森直人が語る

「演劇ではできない芝居」を映画で追求

――受賞はしなかったけど、助演女優賞、助演男優賞、脚本賞の3部門にノミネートされていたようです。

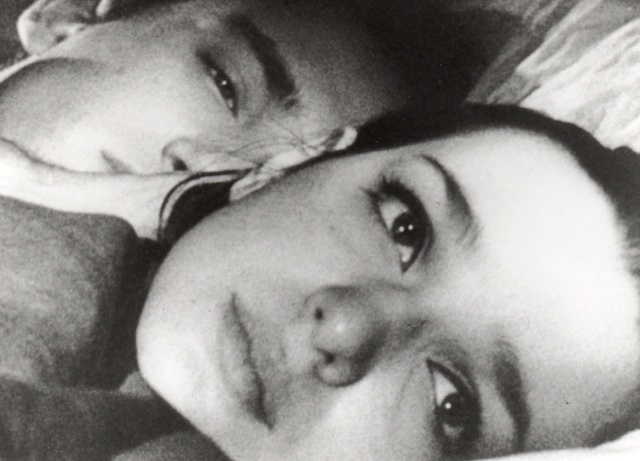

森:実のところ、賞レース系には結構よく絡んでいる。『フェイシズ』は、ヴェネチア国際映画祭で、最優秀男優賞も受賞しているし。カサヴェテスの監督としてのキャリアは、時期的にもフランスのヌーヴェル・ヴァーグと共振する1959年……演劇のワークショップから始まり、即興演技の延長で撮った『アメリカの影』からスタートしたわけですけど、いわゆる「カサヴェテス調」みたいなものが確立したのって、やっぱり勝負作の『フェイシズ』からですよね。「フェイシズ・インターナショナル・フィルムズ」の名義で、離婚の危機にある夫婦を、クローズアップの連続で描く。タイトル通り、本当に顔、顔、顔……の映画。つまり演劇の舞台では可視化されにくい俳優の演技を、カメラで捉えるいう発想。ある意味では増村保造とも近く、カサヴェテスの映画っていうのは、どこまでも本質的に「俳優の映画」だと言えるように思うんですよね。

宇野:ああ、そうだね。作品によって結構トーン&マナーが違う監督だけど、役者の芝居をきっちり撮るっていう意味では、全部共通しているかもしれない。

森:そうなんですよ。だから、カサヴェテスの映画って、極端な言い方をすると、役者の演技以外のことは、ほとんど何もないような映画でもあって。情緒的な風景描写なんかはもちろん、端正な構図意識とか審美性などはむしろ邪魔であって、人間に迫ることを遮る夾雑物は退けていく。かと言って、シネマ・ヴェリテみたいなドキュメンタリズムともまたちょっと違う。映画というフィクションの世界にある生々しさを撮るっていう。

――わかります。

森:それこそ、濱口さんが自分の映画の話で、「映画の中に、もうひとつの現実が立ち上がって、それが動き出すような感覚」というようなことをよく言っていますけど、その発想のヒントをカサヴェテスから得たってことじゃないかな。それは「演じる」ことの可能性ってことにも繋がっていると思う。俳優がただ「演じる」だけで、そこにカメラを向けたとき、フィクションという「もうひとつの現実」が生々しく立ち上がってくる、というような。

――それは、いわゆる「演劇的な映画」というのとは、またちょっと違うんですよね。

森:はい。むしろ「演劇ではできない芝居」を映画で追求した、という捉えるのが判りやすいように思います。やっぱりクローズアップを多用する『フェイシズ』に込めたものも、「接写でないと可視化できない細かい芝居を見せたい」という俳優としての率直な欲求がいちばんの原動力だった気がする。それはもちろん、カサヴェテス自身が監督の前にまず俳優であることが大きいですよね。役者としてやりたいことを監督として撮るというか、商業映画のシステムでは得られない演技の可能性を、自分の映画の中で追求していった監督だったっていうイメージは強いですね。

宇野:そうだね。自分が役者として得られなかったカタルシスを、自分の映画の中で役者たちに与えるっていう。そこの部分は、大きいだろうね。だから、カサヴェテスの映画は、役者たちからの評価も高いっていう。

森:そう。役者っていうのは、本当はこういうことを、映画でやりたいんだよねっていう。あと、僕がちょっと気になっているのは、カサヴェテスって「インディペンデント映画の父」って言われていますけど、必ずしもムーブメントとかシーンを起こした人ではないんですよね。シーンとしてのニューヨーク派、アメリカン・インディペンデント映画の始まりは、やっぱりジョナス・メカスであって……。

宇野:そうだね。

森:ジョナス・メカスは、リトアニアから戦後ニューヨークに渡ってきて、映像制作を行いながら、1955年に『フィルム・カルチャー』誌っていう、ニューヨークの自主映画とかアヴァンギャルド映画の拠点となるような雑誌を作ったオーガナイザー的な人なんですけど、すでにハリウッド俳優としてデビューしていたカサヴェテスが最初に撮った『アメリカの影』は、実はその動きと連動した映画だったんですよね。ただ、ジョナス・メカスの動きはあくまでアンダーグラウンドであり、商業展開するものではなかったから。商業映画の中で、いわゆる個人映画というか、作家性の強い映画を撮るっていうところで――それこそ『フェイシズ』がアカデミー賞にノミネートされたことをきっかけに、インディペンデント映画の雄として、カサヴェテスの株が、ガーッと上がってきたところがあって。それで今、カサヴェテスがゴッドファーザーと呼ばれる輝かしい位置にいるんじゃないかなって思うんですよね。

――なるほど。

宇野:だから、カサヴェテスが「インディペンデント映画の父」と言われているのは、史実的なところと言うよりは、むしろ、そのメンタリティの部分なんだよね。前回の対談で話したハル・ハートリーとか、その後のマンブルコアの人たちとかもそうだけど、自分の身の回りに起きたことを、自分の仲間たちと一緒に、インディペンデントな映画として紡いでいくっていう。その指標として、いまだにカサヴェテスの影響は、アメリカはもちろん、世界の至るところで感じることができる。っていうか、やっぱり、1989年に59歳で亡くなってしまったことも含めて、そういうカサヴェテス像っていうのは、もはや崩れようがないというか、もうある種、伝説みたいになっているところがあるんだよね。

森:そうですね。あと、仲間たちと一緒に家内工業的に映画を作っていたと言っても、裏を返せば、健全な意味でのエリーティズムでもあって。カサヴェテスと一緒に映画を作っている仲間たちって、ジーナ・ローランズをはじめ、ピーター・フォーク、ベン・ギャザラ、シーモア・カッセル……超精鋭メンバーじゃないですか。ハリウッドでも仕事をしているような、バリバリに実力のあるプロの役者たちであるという。このチームのスタメンに入るのは大抵無理ですよ(笑)。

――カサヴェテス自身、ロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年)をはじめ、結構有名な映画に出演している役者だったわけで。

森:そうそう。ロバート・アルドリッチ監督のオールスター大作『特攻大作戦』(1967年)とかにも、普通に大きな役で出演してますからね。だから、カサヴェテスっていうのは、インディペンデント映画の歴史的なキーパーソンではあるんだけど、実は半分ハリウッドの売れっ子でもあるっていう。そこがユニークなところですよね。

宇野:そうだね。自分もああなりたいっていう、ある種のあこがれの存在であるというか、ああいう個人映画だったら、自分にも撮れるんじゃないかって多くの人たちが誤解したけど、カサヴェテス自身は、個人映画なんていうレベルではない強度の作品を撮っていったわけで。だからやっぱり、特別な時代の特別なサークルから生まれたものであるっていうのは、間違いないことだよね。

森:それも含めて、伝説化しているっていうことなんでしょうね。手が届きそうで、実は誰にも絶対手の届かない存在であるっていう。

宇野:そこを誤解すると、ロクでもないことになる(笑)。

森:(笑)。まあ、影響力っていうのは、そういうふうに誤解させる力も込みというか、「その気にさせちゃう」っていうことですから。

宇野:いずれにせよ、トーン&マナーが作品によって全然違うにもかかわらず、ここまで強固な作家性があるっていうのは、本当にすごいことだよね。

――今回ラインナップされている5作品だけを取っても、それぞれかなり違いますからね。

森:まさしく各々違う。「固定されたスタイル」がある人ではないんですよね。

宇野:やっぱりそれは、撮影の予算もそうだし、条件もそうだし、映画作りにおいては、与えられた環境の中で、その都度その都度、方法論を見出していったっていうことなんだろうね。そこはすごく柔軟だし……やっぱり役者として、いろんな現場を見てきているから、ひとつの方法論に固執しないで、自分の映画を柔軟に作っていった感じはあるよね。

森:そうですね。そこを僕は、わりとシンプルに捉えていて……さっき言ったように、やっぱり「俳優主義」っていうことに尽きると思うんですよね。この条件と内容と環境で、どういう演技をすればいいのかっていう設計がまずあって、それをいちばん良く見せるためのカメラを考えるっていう。それによって、それぞれの映画のスタイルが、自然と違ってきたんじゃないかなって。だから技法的なスタイルは毎回変わるんだけど、「俳優主義」というブレない軸があることで、宇野さんがおっしゃられたような統一した印象に帰結していったと思うんです。

宇野:でもさ、やっぱりなんか不思議だよね。カサヴェテスって1929年生まれだから、世代的には1930年生まれのイーストウッドとかゴダールと同じ世代になるわけでしょ? そこにはやっぱり、生きている人と、歴史上の人の違いがあるというか……長生きしていたら、どういう作品を撮っていったんだろうとか思うよね。

森:そうですよね。遺された作品を、追体験するしかないという。そしてカサヴェテスのDNAは後続にたくさん拡散しているけど、結局「俳優兼監督」としての彼の強度は唯一無二で、諏訪監督や濱口監督もまた独自の道や方法を見つけていったように、比肩しうる同系の作家は他に見つからないんですよね。我々は「カサヴェテス追体験・第一世代」だったわけで、最初に話したような距離を感じたりもしたわけですけど、もっと年少世代はフラットに衝撃や刺激を受けるんじゃないかな。だからカサヴェテス未体験の人は、絶対観ておいたほうがいいとは思いますよね。

宇野:うん、それは絶対、観ておいたほうがいいと思う。かつて、こういうすごい監督がいたとかではなくて、完全に基礎教養だし、良くも悪くもカサヴェテスに影響された作品っていうのは、常に生み出されているわけで。それが今後、弱まることもないだろうっていう。

森:そうですね。ずっと現在形で残るタイプの監督であり、映画たちっていうことですよね。それはもう確実に、そうだと僕も思います。

■配信情報

『アメリカの影』

『フェイシズ』

『こわれゆく女』

『チャイニーズ・ブッキーを殺した男』

『オープニング・ナイト』

ザ・シネマメンバーズにて配信

ザ・シネマメンバーズ公式サイト:https://members.thecinema.jp/