『その年、私たちは』が教えてくれる、自分の人生の歩み方 季節とともに巡った愛の帰結

学年1位と学年ビリのドキュメンタリーが始まった眩くて清々しい初夏、掌から小さくてたくさんの愛がひらひらと降り注いだ春、戸惑い、立ち止まりそれぞれの想いが交差した秋、誰もが一歩を踏み出した冬。こうしてNetflix配信中の韓国ドラマ『その年、私たちは』が最終話を迎えた。

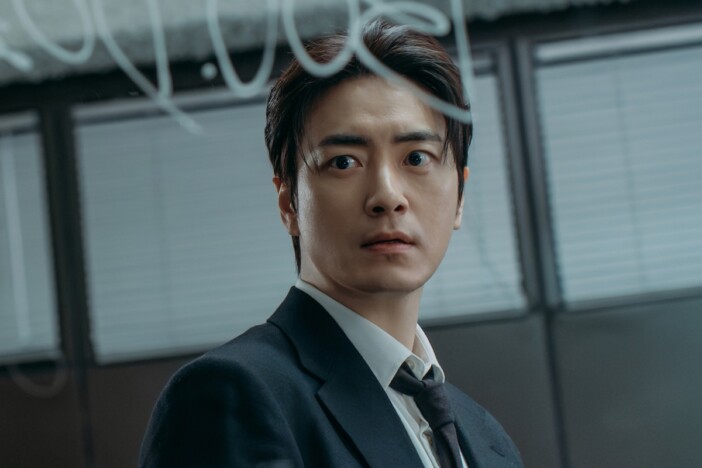

キム・ジウン(キム・ソンチョル)は、人生は芸術品であると言う。だから、“かけら”が揃わない自分の人生は未完成なままだと。自分のかけらを他の人が持っていたら、それが余計に羨ましく見えてしまう。だからといって、その人が完璧なわけではない。かけらがあるから埋めようとして、また他のところが欠けて。完成こそしないけれど、どれも同じ芸術品にはならない。きっと、それをわかっているからジウンはドキュメンタリーを撮っている。2度目のドキュメンタリー撮影を断るヨンス(キム・ダミ)に「ある一瞬の記録がどれほど尊いものか」と口説いたジウンは、未完成の芸術品が美しくもあることを知っているのだ。ただ、自分のことだから埋まらないかけらばかりに目がいってしまう。

そんないつも独りで過ごしていたであろうジウンの誕生日に、ドカっとワカメをラーメンに放り込み、「これが生きるってことか」なんて仕事の極意をさらっと教えるパクチーム長(チョ・ボクレ)。これが、どれだけジウンの慰めになったかは、後輩のチョン・チェラン(チョン・へウォン)にも同じようにした話によって明らかになる。つまりジウンにはチェランよりもずっと前から支えてくれた存在がいて、決して一人でここまで来れたのではないのだ。

チェ・ウン(チェ・ウシク)は変化を恐れ、無知なフリ、興味のないフリをして、欲を出さずいつも同じ場所にいたら“何もない人生”になっていた。全てを誰かに与えてきたウンは空っぽになった自分を埋める必要があった。そして、ハルモニ(ヨンスの祖母)が倒れてしまい、ウンの個展に行けなかったヨンスは、同じ過ちを繰り返すかもしれない恐怖に縛られ、結局、自分の人生を歩めていないと気づく。

5年前に言えなかったヨンスの「辛くてたまらない」とウンの「一緒に行こう」は、彼らないとって“始まりの言葉”になった。チョンチョンが一人で遠くに行けるようになったのと同じく、ウンがチョンチョンの絵を描いた時には、すでに自分の殻から抜け出していたのだ。一方、ヨンスは“自分の人生”とようやく向き合う。やりたいことは何か、思い通りに生きること、とは…...。そこで見えてきたのは、しつこいくらい隣にいてくれたイ・ソリ(パク・ジンジュ)、能力を認めて必要としてくれた社長、共に仕事を成し遂げて喜ぶ仲間、どれも惨めな人生とは言い難い瞬間たち。そこから生まれた、ウンと一緒には行かないというヨンスの選択も、離れ離れになってもやりたいことを見つけたウンの決断も何だか嬉しかった。それは彼らが誰のためでもなく、自分のために決めた答えだから。それに、どうか乗り越えてほしいという願いから、2人なら大丈夫と確信に変わっていたからだ。