『ミッドサマー』など話題作を続々輩出 いま観たいA24作品5タイトルをピックアップ

『ミッドサマー』、『アンダー・ザ・シルバーレイク』、『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』、『荒野にて』、『レディ・バード』、『A GHOST STORY ア・ゴースト・ストーリー』などなど、インディーズ系の映画作品の製作・配給を続けているエンターテインメント企業「A24」。先鋭的な映画を求める観客にとって、この文字列は、すでにおなじみの“ブランド”として認知され、強く支持されている。

その最大の魅力は、クリエイターの個性が最大限に活かされた作品を手がけているという部分だ。特大ヒットをねらう大スタジオが、監督を厳しく管理し、内容に口を出すことで、作品の本来持っている個性を失わせて同じような味わいにしてしまうケースが少なくないなか、A24作品は作り手を尊重し、エッジの立ったままで観客の目の前に送り込む。

ここでは、そんなA24作品のなかから5タイトルをピックアップして、それぞれの魅力を語っていく。A24の持つジャンルの多様性や、個性を突出させることが何を生み出すのかについて考えてみたい。

『ライフ・アフター・ベス』

『クロニクル』などの主演スター、デイン・デハーン演じる、恋人を不慮の事故で亡くした青年が体験する理不尽過ぎる事態を描いた、ライトなタッチのゾンビ・コメディ作品。ホラーが苦手な観客も楽しめるはずだ。

主人公ザックは、最愛の女性ベスをヘビに咬まれたことで失って、落ち込みのどん底に沈み、めそめそと日々を送っていた。だが、なんとベスは墓の下から土を掘り起こして這い出してきた。そう、ベスはゾンビになって復活したのだ。死後間もないベスに身体の腐敗はなく、記憶も残っているので、そんなにゾンビらしさはない。ザックは喜んで、ふたたび彼女との交際を始めることにする。

だが彼女は次第に粗暴になり、ザックの行為をネガティブに受け取ったり、スーパーマーケットで流れているようなイージーリスニングを聴くようになってしまう。そして、ついには怪力によって人間を襲いはじめることに……。そんな彼女と付き合いが続けられるだろうか? ザックの苦悩の日々が続いていく。ベスを演じるのは、コメディ演技が達者なオーブリー・プラザ。思わず笑ってしまうゾンビ的な動きに注目したい。

この作品が興味深いのは、ザックとベスのカップルが、恋愛の一つの本質的な関係性を描いているからだ。付き合いが進むなかで、相手に隠している面が次第に露わになって幻滅したり、相手に対して狂気に近い依存心を持ったり、拒絶されると攻撃的になるというのは、恋愛においては珍しいことではない。

その視点から見ると、二人の恋の行方が示す“結末”のシーンに、心をかき乱される。「いくらなんでも……」と観客を戦慄させる映像は、多くの恋愛に起こる事態をそのまま心象風景として描いている。全編、笑えるシーンばかりの映画だが、この容赦ない描写によって、本作は生半可な恋愛映画では到達し得ない恋愛の領域に踏み込んだものとなっている。

監督・脚本のジェフ・バエナは、映画界でのキャリアは少ないが、本作で大きなチャンスをものにしたクリエイターだ。

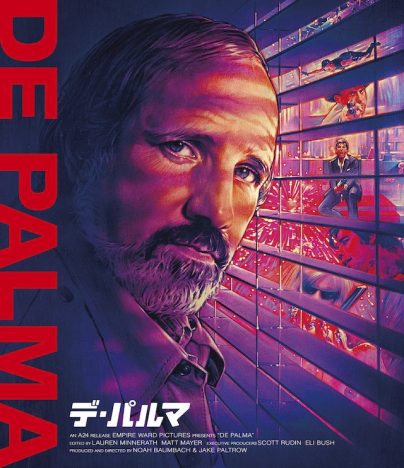

『デ・パルマ』

映画監督が、尊敬する巨匠映画監督に話を聞いていく。それは、アルフレッド・ヒッチコックとフランソワ・トリュフォー、ジョン・フォードとピーター・ボグダノヴィッチ、ビリー・ワイルダーとキャメロン・クロウなど、何度も行われてきたインタビューの形式だ。

今回話をするのは、『ファントム・オブ・パラダイス』(1974年)や『殺しのドレス』(1980年)などのカルト作品から、『アンタッチャブル』(1987年)や『ミッション:インポッシブル』(1996年)などの娯楽作品まで、幅の広いジャンルの映画を撮り続けてきたブライアン・デ・パルマ監督。話を聞くのは、『フランシス・ハ』(2013年)、『マリッジ・ストーリー』(2019年)のノア・バームバック監督だ。

貴重な初期監督作品の映像から、アメリカではさっぱり当たらなかった『ファントム・オブ・パラダイス』、自ら「撮ったらイケてる監督になってた」と語る『スカーフェイス』(1983年)、「これ以上のものはもう撮れないと感じた」と、しみじみと振り返る『カリートの道』(1993年)……。逆に『虚栄のかがり火』(1990年)や『ミッション・トゥ・マーズ』(2000年)のような、失敗した超大作をも含め、全てを懐かしく、そして楽しく思い出を語る姿が印象的だ。

スティーヴン・スピルバーグ監督やマーティン・スコセッシ監督ら仲間と楽しく活動していたエピソード、ハリウッドの製作システムの重圧のなかで必死に戦ったこと、『ミッション:インポッシブル』でブームを巻き起こすも、『ミッション・トゥ・マーズ』の失敗やプライベートでのスキャンダルによって、逃げるようにヨーロッパに活動拠点を移し、かつてのスタイルに戻すなど、様々なフィールドを駆け抜け続けた一人の映画作家の人生が一気に語られていくのは圧巻。

そして、サスペンスの帝王ヒッチコック監督を信奉し、最後までそのスタイルを受け継いだのは自分だと自負する姿は感動的ですらある。影響が分かりやすいサスペンス映画はもちろん、超大作映画に至るまで、たしかにヒッチコック演出が各作品に活かされていたことが理解できる。