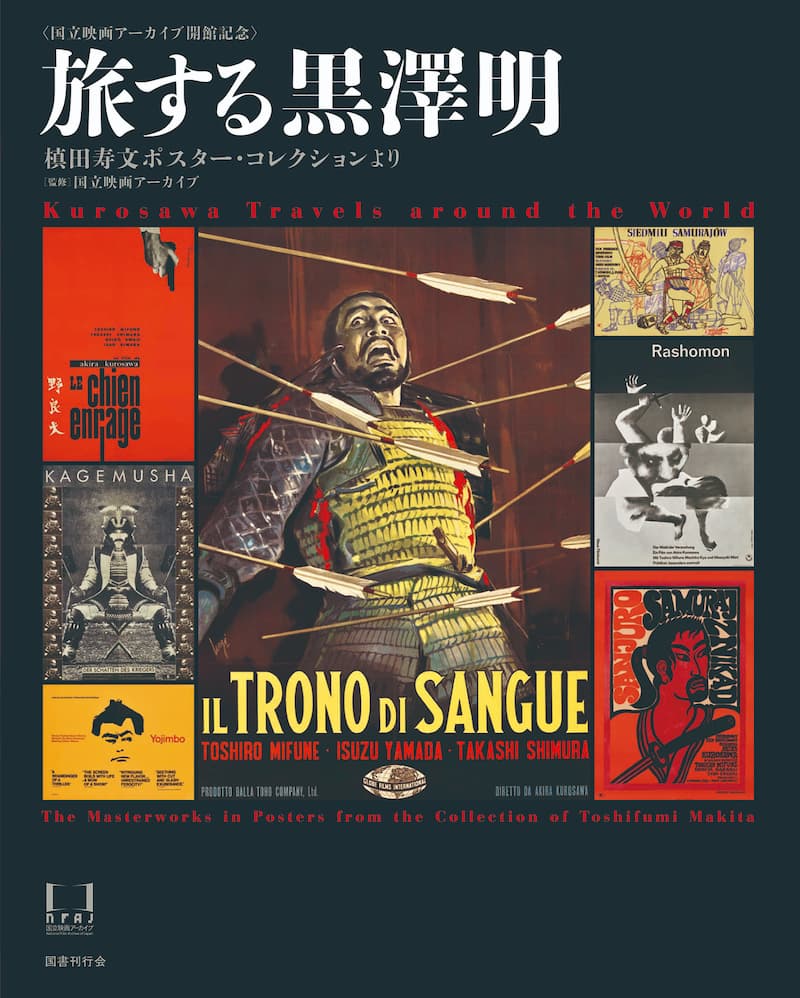

世界のアーティストは黒澤映画をどう表現した? 海外版ポスターから浮かび上がる、黒澤明の新たな姿

巨匠映画監督の代名詞ともいえる黒澤明の、デビュー作『姿三四郎』から遺作『まあだだよ』まで、世界30か国にわたる82点もの海外版ポスターを集めた、国立映画アーカイブ開館記念展(展覧会開催時は84点を展示)から生まれた書籍『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』が発売中だ。パラパラとめくるだけでも、「これが黒澤映画のポスター!?」と思うような、奇抜なデザインや、日本人が思いもしなかった解釈で作品のイメージを描いたものなど、眺めるだけでも楽しいポスター画像が並んでいる。

ここでは、そんな本書『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』に収録されているポスターのごく一部を紹介しながら、それらが示しているものや、それらの存在を知る意味について考えていきたい。

撮影現場で邪魔な電柱を撤去させたり、「サーカスの虎では迫力に欠ける」と野生の虎をわざわざ用意させるなどといった、伝説的エピソードが象徴するように、その圧倒的な権力から「クロサワ天皇」とまで呼ばれた黒澤明。その豪快な作風や、同時に緻密な演出力によって、いまでも大勢の観客を楽しませている。

そんな黒澤監督が海外で大きく注目されたのが、日本では公開時にそれほど評価されなかったものの、ヴェネツィア国際映画祭で最高賞を受賞することになった『羅生門』(1950年)だった。サスペンス映画として大胆に脚色をくわえながらも、原作小説の本質をとらえた深い文学性や、カメラワークにも多彩な技術が駆使された傑作である。その質の高さと斬新さが評価され、実力がありながらこれまで世界がほとんど注意を払ってこなかった日本映画が、ここで初めて国際的な名声を得ることになったのだ。

西ドイツ(1952年)のポスターのように、オーソドックスな描き方もあるなか、スウェーデン版(1953年)は江戸時代の浮世絵を基にしたデザインに仕上げ、東洋的なイメージを強調している。だが『羅生門』の舞台は平安時代。アーティスト個人の問題でもあるが、まだまだ日本文化に対する理解が低かったことが伺える。1959年に改めて西ドイツでハンス・ヒルマンによって制作されたポスターは、モノクロ映画の印象を活かしながら、映画から与えられる人間への不信や躍動感、そして苦痛や戦いのシーンの断片がアーティスティックに表現され、『羅生門』海外ポスターの決定版といえるものになっている。

ポスターの歴史は映画より古く、とりわけ発祥のヨーロッパにおいてはそれ自体が“芸術家の作品”として作られてきた部分もある。現在の映画ポスターの多くは場面写真を使用して、作品の魅力をダイレクトに伝えるものが主流だが、地域性や時代性によって、このようにアーティストの感性が突出した個性的なポスターが出来上がるのが面白いのだ。

その後に公開された過去作『野良犬』(1949年)や、続く『生きものの記録』(1955年)、『悪い奴ほどよく眠る』(1960年)、『天国と地獄』(1963年)などサスペンス色の強い作品では、まさにアメリカのサスペンス映画のような雰囲気がポスターに反映。チェコスロバキアのカレル・ヴァツァによる『天国と地獄』ポスターは、目の中に目があるという、異常性を感じるデザインに、“ヘロイン”の文字が確認でき、作品に登場した要素をよりダークでクレイジーなものにしている。

『七人の侍』(1954年)を中心に、黒澤映画は、新しい表現を追い求めるアメリカの映画学生など若い世代にブームを起こすことになる。フランシス・フォード・コッポラ、スティーヴン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシら、黒澤を精神的な師と仰ぐ名だたる巨匠監督らは、多大な影響を受けていることを公言している。なかでも様々な黒澤映画へのオマージュが至るところで見られる、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』は、世界で最も広く親しまれている映画シリーズになった。

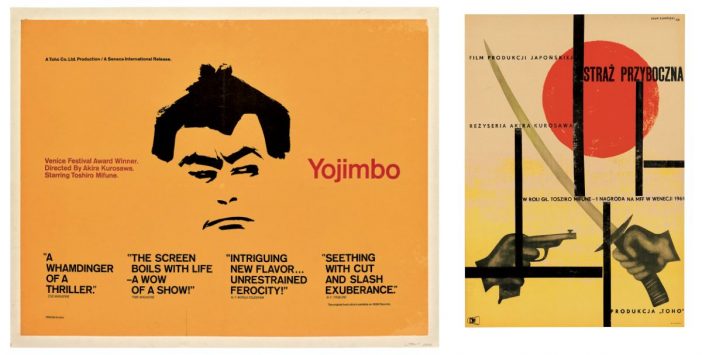

若い人々を惹きつけたのは、当時の黒澤作品が圧倒的な先進性を持っていたことを意味している。そんな斬新な映画が洗練の極みに達した『用心棒』(1961年)では、黒澤は撮影班をふたつに分け、オーソドックスに迫力ある絵を撮るチームと、遊撃的に実験精神のある映像を撮るチームそれぞれの感性が、作品をより斬新なものにした。そのポスターは、やはり作品の内容と同様にデザイン性に優れたものとなっている。