『Kongtong Recordings』インタビュー

安藤裕子、混沌とした日々の中でたどり着いた“夢を見るためのポップス”

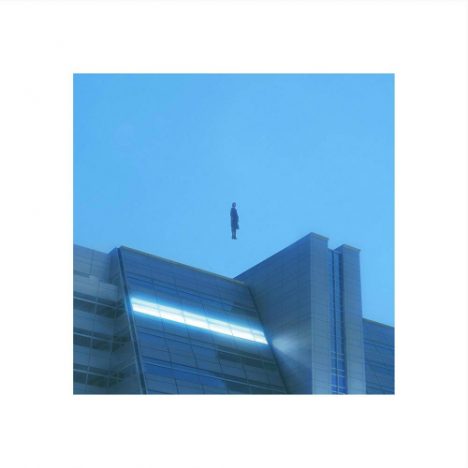

安藤裕子が、11枚目のアルバム『Kongtong Recordings』をリリースした。

TVアニメ『進撃の巨人』The Final Seasonエンディングテーマ「衝撃」、テレビ東京系ドラマ『うきわ ―友達以上、不倫未満―』オープニングテーマ「ReadyReady」を含む全12曲を収録する今作は、アルバムを制作していくにあたり当初の構想とはまったく異なる印象の作品に仕上がったという。リリースに際しても「混乱の世の中で私が歌うのは泣ける歌じゃない。泣いてられないから、心地よく」とコメントしていたように、“混沌”とした日々の中でたどり着いたのは、今の安藤裕子だからこそ歌い、鳴らせる、上質なポップスだった。

今回のインタビューでは、一時の活動休止を経て、自らの感情の行方をストーリーとして描き始めた『ITALAN』『Barometz』に続く3作目が生まれるまでの背景、楽曲制作に大きな影響を与えるきっかけとなった『進撃の巨人』との関わりなど、ポップスのフィールドに立つ一人の音楽家としての思いを丁寧に語ってくれた。(編集部)

未来の見えない状況だからこそ明るい曲を歌いたくなった

――『Barometz』以来となるアルバム『Kongtong Recordings』は、安藤さんの音楽的な冒険と、もともと持っている歌の深さが新たな形で結びついた作品だと感じました。本作はどのようにして制作を始められたのでしょうか。

安藤:今作を作り始めたきっかけには、アニメ『進撃の巨人』のエンディングとして作った「衝撃」という曲があります。この曲はとても大きな反響がありましたし、ここからアルバムを作ろうと思ったんです。でも実際作っていくにあたって「『衝撃』を起点としたアルバム作りとはどんなものだろう」と考えてしまう部分があって。だから今回は最初に自分としては珍しく「サスペリア」というテーマを設定して曲作りを始めたんですね。デモも作って、レコーディングまでやっていたんですけど、どうしても歌詞がピンとこない。いろいろあててみるんですけど、芯をとらえられないというか。結局はこれがこの曲の答えではないと判断して作るのをストップしてしまいました。

その後も怪しい匂いを引き継いだ形でデモも何曲か作ったりしましたが、なかなかフィットしない状態が続いたんです。そこで春ぐらいにプロデューサーのShigekuniくんに一緒にスタジオでプリプロダクションに入ってもらって、その中でどんどん明るい曲を歌いたいという気持ちになってきて。1曲目の「All the little things」は、まさにその流れからできた曲です。Carpentersのような安心感のあるポップスを作ろうということで、彼がスタジオの鍵盤でコードを先に組んで、Aメロ、Bメロ、サビの構成を作ってメロディを乗せるという曲作りをしたんですね。その音のハマりが自分で歌っていて非常に気持ちが良くて。「あ、こういうことをしたかったんだな」とその瞬間に思えたというか。家に帰ってすぐに歌詞を作って、答えを見た感じがしました。この曲が生まれたことでアルバムの方向性の答えが見えましたね。

――「All the little things」の完成が一つの転機になったと。「サスペリア」というテーマや「衝撃」からの流れで、当初は張り詰めた空気感のアルバムを構想されていたのですね。

安藤:昔から『サスペリア』という映画が好きというお話をよくしているのですが、自分の根っこにある不穏感を音遊びも含めてやろうとしていたんです。でも、不安定な日々を過ごす中で、心とともに体調を崩してしまって。そういう環境の中では作り物のサスペンスがあまりに嘘くさく感じてしまったんです。本当に落ちていたり、混乱していたり、望みを探すような状況の中で、猜疑心を歌うに至らないというか。その違和感から歌詞が全然進まなかったんだと思います。

――「All the little things」という曲は、先ほどあったようにCarpentersや1970年代のシンガーソングライターの曲のような雰囲気がありますね。抜けの良い感じ、日常のささやかな喜びのようなものが伝わってくる曲ですが、そういった方向性がフィットしたと。

安藤:そうなんです。その方が今の私の状況にはフィットして気持ちよくできました。あまりにも未来の見えない状況だからこそ生まれてきたものが“夢を見るためのポップス”だったんだなと思いますね。

――アルバム全体を通しても聞いていて心地よい曲、前作から引き続き恋や愛というモチーフが多く登場します。

安藤:これは『ITALAN』からスタートしているところなんですけど、私小説を描いていた安藤裕子という人間が休業に入ったことで、その後の曲作りは架空の物語、自分が感じている感情の行方をストーリーとして作り上げることで実際に感じていく作業に変わっていったと思うんです。そのうえで前作『Barometz』はとにかくロマンチックな感じにしたかった。私生活にはない、ロマンチックな時間を歌の中では過ごしたいという思いがあって。でも『Kongtong Recordings』の場合は、本当はもっと暗いものを作ろうと思っていたけれど、実際それは重すぎて自分には向かないと思った。そこで夢見心地なものを描くとなると、恋や愛という世界が自分の中では夢を見やすいものとしてあったということなのではないかなと。

――夢を見るための演出としての装置、モチーフとして恋愛が描かれているということですね。前回のインタビューでも「恋は誰でも手に届く一番近しい娯楽なんだ」という印象に残るフレーズをおっしゃっていました。

安藤:まさにそういうことなんだと思うんです。誰にでも与えられた、自分がドラマや映画の主人公になれる瞬間というのは恋愛をしている時間だったりするわけですからね。

――一方で本作で描かれているのは、劇的に人生がひっくり返ってしまうような出会いなどというよりは、日常の中にある恋愛、穏やかな時間ですね。

安藤:私自身は至らない人間ですし、夢といっても派手なものにはたどり着かないというか。もっと派手に生きたかったです(笑)。

――その部分こそが今作の良さですよね。安藤さんは私小説、ある種の死生観のようなものをどんどん追求されてきたところも魅力の一つで。鬼気迫る楽曲の雰囲気も多くのリスナーの心を掴んできたかと思いますが、本作はやはり『ITALAN』以降のフェーズに生まれた作品であると。

安藤:自分でもここまでいろいろ模索してきたと思うんですよ。今回その中でもずっと軸にあったのは「感受性の行方」というもので。デビュー当初はまさに感受性に頼っていて、人とも関わらず、自分の内省を掘り下げていくようでした。でも、メジャーレーベルに所属することでJ-POPというフィールドの音楽的なマナーを教えていただき、社会性が育った部分もあって。一人前として扱ってもらう喜びやみんなが喜んでくれることに対する喜びも教えていただきました。その後、私が死生観に飲まれすぎてしまってからポップスを作らなければいけないとなると、その感受性に蓋をしていくわけですよね。術を学んだことで作ることはできるけれど、自分の心がどんどん崩れていくんです。色を失っていく感覚というか。私小説を描かなければいけないと思っていたからこそ、これ以上嘘をつけないと思って休業することになるんですけど。

それからしばらくは、音楽を作る以外のことで自分がこの社会で生きていく道すらわからない、何をしたらいいんだろうとずっと思っていて。その危機感の中で始めたのが『ITALAN』という自主制作盤だったんです。自分が音楽を作り始めた頃、鳴らしていた音はどんなものだっただろうと、元の自分に一回立ち返りたいと思って作った作品でした。自分の感性、ものを作る楽しみをもう一回探す作業でしたね。でもそれだけでは社会には受け入れてもらえないというジレンマも感じました。そこからもうひと捻りして近づこうとしたのが『Barometz』。そこで獲得したものがあった上で、今回、ようやく自分らしくもあり、人様とも交わることができるであろうポップスが『Kongtong Recordings』で完成したというか。感受性のバランスは本当に難しくて蓋をしすぎたら命が途絶えるし、開き過ぎたら社会からはじき出される。その間を彷徨ながらようやくバランスよくできたのではないかと思っています。

――いろいろな模索を続ける中で、最終的にポップスという表現に改めてたどりついたと。

安藤:そうなんです。ようやく安藤裕子という名前で、一人の音楽作家として、ポップスというフィールドで立ち上がることができたなと。これまでのサウンドは名だたるミュージシャンの方々が教えてくれたり奏でてくれたりした、何人かを含めた上での安藤裕子だったと思うんですけど、ようやく独り立ちできた感覚です。

自分の中では全てがリード曲

安藤:とても楽しかったです。今回は自分の中では全てがリード曲ですね。Shigekuniくんも重要人物ですけど、『Barometz』からお願いしている中村さんというアーバンと呼んでいるエンジニアさんの役割が非常に大きくて。彼の音作り、彼が持っている感性への信頼は大きいですし、制作する上でのワクワクの一つでした。Shigekuniくんもアーバンも同世代で、対等な立場で作っていけたのもよかったです。自信につながる時間だったなと思います。

――Shigekuniさんによる打ち込みの音とアコースティックの音が見事に融合しているのが今作のサウンド面での特徴でもあります。「ReadyReady」のグルーヴもとても気持ちがよいですね。

安藤:『ITALAN』以降すごく大事にしていたのがサウンドで。ただきれいなコード進行でやっていけばいいとか、ただきれいに音を取っておけばいいということではなくて、いびつさも含めて遊びがある。教科書通りではないところに自分の音を見つけていくことを今回も大切にしました。編曲クレジットで私の名前が後のものは、私がデモを作ってそれをShigekuniくんがリアレンジしているものなんです。例えば「ReadyReady」はドラマ『うきわ ―友達以上、不倫未満―』のオープニング曲の依頼を受けてから作った曲なのですが、あの曲で聞こえるシンセギターは、そのまま私の打ち込みにあったフレーズを使ってくれていて。メロディは曖昧なものなんですけど、おもちゃ箱のようなサウンドありきで、あの曲が形になったのはよかったですね。「頭でドラを鳴らすのは欠かせないよね」といった遊び心も楽しくて。状況が二転三転してライブも全然できない、レコーディングもなかなかゴールがみつからない、そんな中でも馬鹿みたいに音を楽しむということが私の救いにもなっていました。

――7曲目の「少女小咄」はこれまでもライブで歌われてきた一曲です。私も昨年のライブイベントで拝見しましたが、その時のステージもとても良かったです。なぜ今回改めて収録することになったのでしょうか。

安藤:「少女小咄」は2016年くらいから歌っていて、ライブアルバムには入ってますけど、こうやってスタジオ収録をするのは初めてでしたね。心象としてはちょうど『ITALAN』の頃の自分と合うかなという感じ。自分のストーリーが動かない、何にも至らないという、きっかけになるような頃の感情に近いというか。大人の女性が恋をしようと思ってもなかなか10代の頃のように恋に至らなかったりすることがありますよね。この人とは職種や休みが合わないとか、そういうことから「この人はすごく素敵だけど私なんか絶対好きにならないな」という思いが先に巡って良い雰囲気になりかけたとしても恋が終わっていく。そういった大人の恋に至らない感じを戸惑いも交えながら描いた曲ですね。「少女小咄」はどこか私小説家の匂いの安藤裕子に近い、女性の抒情的な感じが残ったのかなと思います。

――儚さや切ない情景が一番強く表れている曲かもしれないですね。

安藤:「Toiki」もテーマはすごく似ているけど、こちらはあまり心情を吐露するものではなく至らない大人の恋を美しく描いていて。「少女小咄」は女性の不安な思いもそのまま描いていますね。

――今のご自身にとっても、ある意味こういう心情はリアルなものとしてあるものなのでしょうか。

安藤:さすがに自分はある程度通り過ぎてしまっている心情かなと思いますが、どうなんだろう(笑)。この曲はレコード会社のディレクターがすごく好きだと言ってくれて。彼は私小説家の頃の私を知っていてくれているので、その匂いのするものがすごくいい曲だと言ってくれるんですね。嬉しさももちろんある反面、変換期だからどうかなと悩む部分もありました。それが安藤裕子プロデュースにおいての迷いではありましたね。昔の匂いをあまり表に出したくない、なぜなら違う姿に生まれ変わろうとしているから。でも曲単体としては等身大の今の私の世代の女性に訴えかけるものなのでいいのかなと。レコーディングでは昔より半音下げたり、より淡々と、大人だから泣き狂うというよりぼそっと歌うというようなところを意識して変えています。切ない感じで録れて良かったです。