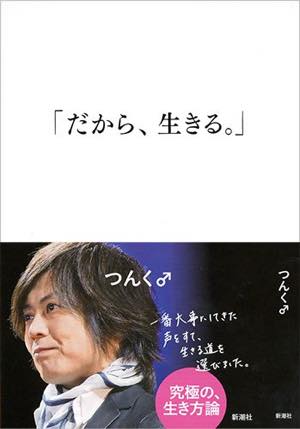

つんく♂『だから、生きる。』が語るものーー愛すべき人柄と音楽家としての矜持を読む

つんく♂の手記『だから、生きる』が発売された。本人が「自分で読み返しても胸が詰まって先にすすめないページもありますが、」と語るように、喉の不調からの喉頭癌の発見、闘病、声帯摘出に至る日々の心情や葛藤が、飾らない言葉で赤裸々に書きつづられている。反面、手がける楽曲から常々感じられた「小さな出来事でも大きな幸せに変える」ような前向きさも、それ以上に書かれている。最大の理解者であり人生のパートナーでもある、よくでき過ぎる素敵な妻と3人の子供たち。守るべき家族に支えられ、どれだけ愛しているのかが熱く語られる生の言葉から、歌手、アーティスト、プロデューサーという“音楽家”以前に、ひとりの人間であるということを感じ取ることの出来る本である。失礼な言い方かも知れないが、独り身の自分としては「つんく♂って幸せ者だな」と羨ましく思えるほど、愛に溢れているのである。

「彼女をコンサートに連れてくるバンドマンはダメ、彼女のために仕事を犠牲にしてプライベートを優先させるなんてもってのほか」という考えを持っていたつんく♂だが、「ジョン・レノンとオノ・ヨーコ」のような、家族で二人三脚で歩いていく考えに変わっていった様が書かれている。丸くなったとか、守りに入ったとか、そういう感じではないところも、“らしい”と思えるところだ。実績を見れば、大成功したロックバンドのフロントマンであり、音楽プロデューサーとしても大ヒットし、数多くの楽曲を生み出し続けている。だが、“孤高のボーカリスト”だとか“名プロデューサー”というようなイメージは正直あまり似合わない。お米にハマっているときは、ごはんの歌を作り、子供が生まれた時は家族の歌が増える……そうした彼の趣向は、プロデューサーとしてはどこかビジネスライクに徹しきれていないようにも見えるが、逆に人間味溢れるというか、愛すべき人柄、親近感を覚えるところでもある。

つんく♂の魅力の本質はそうした人間性にこそあると思う。その人間性が音楽や歌にも表れているのだ。シャ乱Qのブレイクも、楽曲だけではなく、関西人的なトークとノリ、そこから生まれる“ダサかっこよさ”と“チャラさ”が、音楽とバンドイメージにうまく絡んでいたからこそだろう。ちゃんと自分たちの魅せ方を解っていた、つまり、セルフ・プロデュース力もあったのだ。そして、その才能は、ハロー!プロジェクトのプロデューサーとして開花した。音楽にとどまらないプロデュースは、メンバーがときに「つんく♂パパ」と慕っていたように、師弟関係ともいうべき信頼関係を築いた。田中れいなが「明日、モーニング娘。を辞めて福岡に帰る」と言い出したときに、時間をかけて説得して引き止め、バンド結成を奨めたというエピソードからは、その強い関係性を垣間見ることができるし、田中本人もことあるごとに感謝の意を言葉にしている。

よく、とあるシンガー・ソングライターの楽曲を編曲家が分析すると、「ありえないコード進行だった」と評することがあるが、作った当人からすれば、意識せずに赴くままに作っていた、ということが多い。それは、専門知識がないからこそ成せた業でもある。つんく♂はボーカリストだ。作曲のみならずアレンジ、演奏、トラック制作に至るまで一人でこなすクリエイター気質のプロデュース・スタイルが目立つ昨今、どちらかといえば、シンガー・ソングライター・スタイルの感性や、ニュアンスを自在に操る稀代の音楽プロデューサーでもある。

モーニング娘。の1998年デビュー曲「モーニングコーヒー」から2ndシングル「サマーナイトタウン」や、翌99年の6th「ふるさと」から7th「LOVEマシーン」といった流れは、グループとしてのコンセプトとは別に、音楽における一貫性は正直まったく感じられない。かといって、ジャンルの多様性や路線変更というのも違う。もっと感覚的なもの、“アーティストとしての勘”で動いているとしか思えないのだ。当時のシーンを見れば、ドラマやCMのタイアップの流れがまだ大きく影響していた時代だった。そしてその才覚は、マーケティングの流行に頼ることなく、後年次々と誕生していくグループによる、ジャンル無双な表現によって炸裂していく。「僕の頭の中でイメージされた音楽を、僕のイメージ通りに表現してくれる、ただ曲や詞を提供するのとは違う」。だから、つんく♂プロデューサーの仕事ぶりは面白いのである。