市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第29回

オックスフォードの轟音牧童・ライドが再結成 市川哲史が彼らのキャリアを振り返る

RO社在籍中の私の肩書きは<自由人>、『ロッキング・オン』『ジャパン』『Cut』どの編集部所属でもなく、書籍も含めひたすら原稿を量産するのが職務。非常識な取材&原稿の本数は、私に200時間超の残業を毎月強いた。若さって素晴らしい。

そして年々国産バンド仕事が加速度的に増大する傍ら、私の洋楽仕事は60年代70年代ロックのベテラン・アーティスト群にすっかり特化する。

販売枚数ベースでCDがレコードを初めて抜いたのは1986年だが、感覚的には1989年にCDシングルがシングルレコードをついに抜き去るに至り、名実共にCDの時代が開幕した。すると洋楽マーケットでは<旧譜のCD再発ブーム>が巻き起こり、名盤も廃盤も希少盤も続々リリースされたばかりか、ひねもす日向ぼっこしてたはずの先達が再結成やら復帰やらで続々と来日してしまう。そりゃお話をうかがうでしょうよもったいない。

というわけで社内唯一人のロックマニア(失笑)だった私が積極的に、オールマン・ブラザーズ・バンドやフリートウッド・マックから、キング・クリムゾン、ピンク・フロイド、ジャパンにXTCにデュラン・デュランに至るまで、とにかく<古いひとたち>担当となった。するとリリースされるカタログは無尽蔵だし、ブームに便乗して猫も杓子も来日するし、国産バンドは雨後の筍状態だし、とてもとても<新しいひとたち>と付き合う時間などなかったのである。

こと洋楽に関してはそれほど浮世離れしていた私なのに、夜中に増井修のデスクの彼方から溢れ出る、おそろしくセンシティヴだけど官能的な轟音ギターの渦には一目惚れしてしまった。

「ライドは誰にも渡さぬ」。大河ドラマかよ。

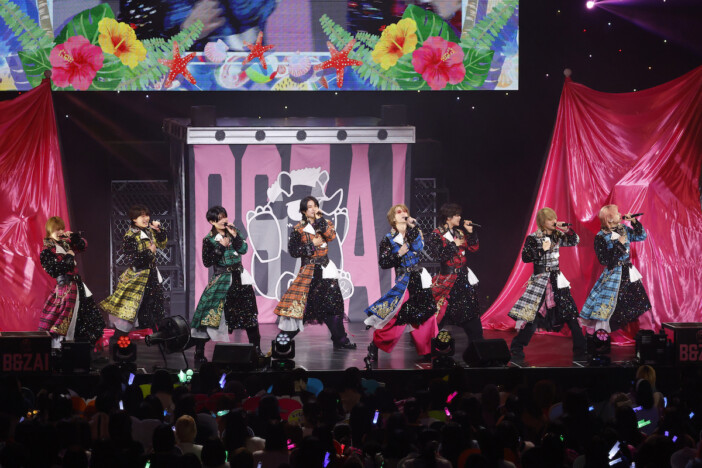

めでたくライド番を襲名した私はまずロマンティックな檄文を書き少年少女を煽ると、ライヴを日本人メディア初目撃するため90年の初夏、英バーミンガムに飛んだ。会場には赤ライドや黄ライドのジャケ写を意識してか、庭で手折った可憐な花を胸に抱いた英国少女たちの姿が目立つ。どいつもこいつもナイーヴそうで嬉しくなった。

すると7~8名の日本人留学生が「こっちでも売ってるROを読んで、観に来ました♡」と寄ってきた。ロンドン暮らしなのにわざわざRO経由でUKロックの情報を知るとは、いまなら厚切りジェイソンが黙っていまい。あほか。

本邦初インタヴューはたしか、開演前の楽屋だった。四人全員1970年生まれの同級生で、当時は20歳。本国でもまだ取材経験は浅かったのだろう、おどおどして私と目を合わせられないほどの<無垢な少年>っぷりが斬新だった。私を小っちゃい声で「……みすたー?」としか呼べない姿と、ステージ上で黙々とひたすら轟音を放ち続ける姿との落差は、衝撃的ですらあった。

こらこら、そんなとこでガンジャの吸引法を熱心に質問するんじゃない。しかも初対面の一般人相手に。純朴すぎるぞきみら。