市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第29回

オックスフォードの轟音牧童・ライドが再結成 市川哲史が彼らのキャリアを振り返る

さて日本、だ。

海外同様、80年代の洋楽市場はやはりチャート物中心で好景気だったものの、レベッカやBOΦWYに端を発したいわゆる《バンドブーム》が勃発した中盤以降は、全国の少年少女が「国産」でロックに目醒めるのが日常化するに至り、洋楽景気は一気に終息した。

それは音専誌などのメディアも含め、日本における<ロック>が洋楽から邦楽にシフトし始めた瞬間でもある。私がロッキング・オン社に在籍していた頃(~1993年)は、まさにその渦中だったのだ。

邦楽誌『ロッキング・オン・ジャパン』の部数や広告収入が好調に伸びている現状はもちろん、望ましい。とはいえその一方で、洋楽誌『ロッキング・オン』が市場同様に冷え込んでは、会社的に非常によろしくない。そこで当時のRO編集長・増井修が開発した力技が、<RO・レコード会社・招聘イベンター三位一体国境越えの青田刈り大作戦!!>である。

基本的には、英米在住のコレポン嬢発信の現地最新インディーズ・バンド事情から有望株をチョイスし、レコード会社には日本盤リリース、イベンターには来日公演を要請して、「衝撃のニューカマー日本デビュー」を三社合同でお膳立てするわけだ。

誌面的にはまず「ロックの新たな地平に立つニューカマー発見」的な檄文が躍る予告編2Pでスタートし、以降は「CDデビュー決定!」「現地ライヴ評!」「初インタヴュー@現地!」「来日決定!+読者チケプレ!!」と随時煽るのだから、そりゃ盛り上がる。

当然ロッキング・オンとしては、レコード会社&イベンターから企画広告代だったりを頂戴した。そもそもこうした<世間に周知させる工夫>、いやもっと端的に言えば<売る工夫>が、それまでの洋楽業界には欠落していた。メディアもレーベルも皆、お公家さんだったのだ。

そういう意味では『ジャパン』で体得した国産ロックの商業的成功とその方法論を、おもいきり洋楽にフィードバックさせただけの話である。しかしこの試みは明らかに洋楽シーンを活性化したし、ストーン・ローゼズを筆頭とするマンチェ以降のUK轟音ロックを日本に根付かせた功績は大きかったはずだ。

ちょっと想い出すだけでもそのローゼズにインスパイラル・カーペッツ、ペイル・セインツ、ラッシュ、ハピマンなどなど大作戦出身者は後を絶たない。ライドは勿論だし、いつの間にか米国組にも波及したんだった。私はジェリーフィッシュと一緒に渋谷のマニアックな中古盤店を廻ってLP買い漁ったり、スティーヴィー・サラスと「単なる町の中華料理屋」で餃子食って紹興酒呑んだもの。

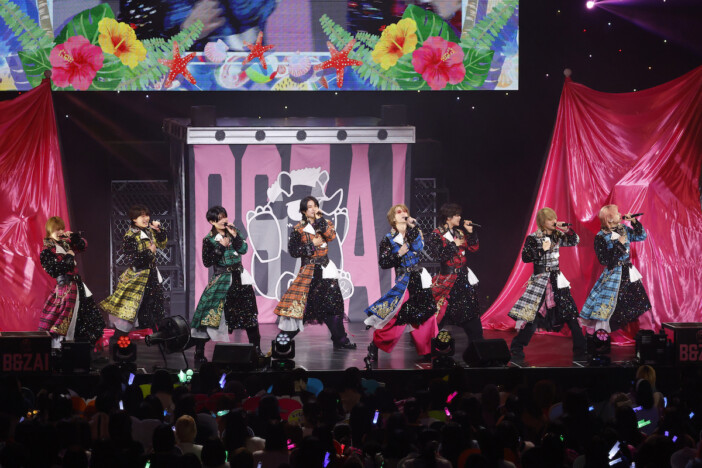

見事に日本人バンドと同じ扱いだなぁ。