【ネタバレあり】『エルデンリング』と『ゲーム・オブ・スローンズ』に通ずる、ジョージ・R・R・マーティンの強烈な“作家性”を考える

フロム・ソフトウェアの最新作、『ELDEN RING』が今年を代表するゲームであるということに異論を唱える人はほぼいないだろう。史上初のオープンワールドや、新たなシステムとなる霊体、霊馬に騎乗しながらの探索や戦闘といった、これまでのフロム作品には無かった様々な要素は、『DARK SOULS』に代表されるこれまでの作品で築き上げてきた「フロムらしさ」と見事に融合しており、同社の歴史を更新するに相応しい作品となった。メタスコアもmetacrtic : 96点/OpenCritic : 95点と、今年どころかオールタイム・ベスト級の評価を獲得している。

従来、フロム・ソフトウェアの作品といえば、その佇まいから「とっつきづらい」というイメージを持たれる傾向が強かったが、本作はその先入観すらも打ち砕き、今年8月には作品の総売上が約1,660万本を超えるという驚異的な大ヒットを記録したことが発表されている。これは2021年における最大のヒット作である『Call of Duty : Vanguard』を超える数字とされており(※1)、『ELDEN RING』は批評面での成功に加え、「今年最も売れたゲーム」の称号すらも獲得することになるだろう。

だが、ここまで社会現象的な人気を勝ち取ったにも関わらず、発売前と発売後で温度差の感じられるトピックが一つ存在しているように思える。それは、本作におけるジョージ・R・R・マーティンの参加だ。2019年の『E3』において作品自体の発表と同時に明らかになったこのニュースは、マーティンが原作を務め、世界的な熱狂を生み出したドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の最終回直後にアナウンスされたことも相まって、ゲーマー以外をも巻き込み、多くの人々に大きな驚きと喜びを与えていた。

余談ながら、本稿の筆者は『ゲーム・オブ・スローンズ』の大ファンであり、マーティンがフロム作品にどのような影響を与えるのかを強く心待ちにし、実際にゲームプレイを通してその物語や世界観に夢中になっていった。だが、作品のリリースから数ヶ月を経て、本作のゲームプレイやイースターエッグ、コミュニティの動きを中心とした様々なトピックが活発に盛り上がる一方で、マーティンの存在については、もはや忘れられているのではないかと感じてしまうのが実情だ。

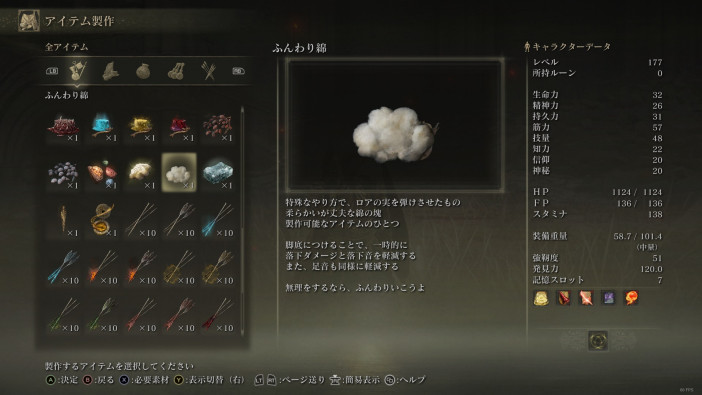

その要因の一つとして、『キングス・フィールド』(1994年)といった初期作品から続くフロム作品におけるストーリーテリングの在り方が影響していることは間違いないだろう。物語を語るためのカットシーンはオープニングを除いて皆無に近く、登場人物の背景や世界観の説明といった物語を理解するために必要な情報は、そのほとんどがNPCによる僅かな台詞と、アイテムに与えられた数行程度のフレーバーテキストによって断片的に語られる。そのため、ただ遊ぶだけでは物語の全貌を把握することは極めて困難であり、プレイヤーの多くは「一体なにが起きているのか分からないが、とても大変だった」という状況のままゲームを終えていく。

もちろん、それ自体はネガティブなことではない。情報を能動的に集めることで物語を理解していくフロム作品のストーリーテリングの在り方は「プレイヤーはあくまでその世界を初めて訪れた、ただのいち個人にすぎない」という前提の元にあり、プレイヤーがゲームを通してその世界を手探りで開拓していくことによって、ほかの作品では味わえない圧倒的な没入感が生まれる。「なにが起きているのか分からない」こともまた、体験の一部だ。

だが、その結果として、「多くのプレイヤーは高難易度アクションRPGを楽しみ、限られたプレイヤーだけがその背景にある物語に夢中になる」という状況に陥りがちなのは否めない。マーティンの存在感が薄れていくのも仕方がないだろう。また、マーティンの参加によって本作に関心を抱いた、これまでゲームにあまり触れてこなかったような人は、この構造を前にゲームから離れていってしまったかもしれない。

そこで本稿では、作品の持つ美学を損なうというリスクは承知のうえで、「いかにマーティンが『ELDEN RING』に影響を与えたのか。そしてどのような物語が描かれているのか」についてまとめていきたい。ぜひ、本作を既に遊び終わっているというプレイヤーも、その物語を起点に、改めて本作についての考えを巡らせてみてほしい。また、本稿を通して、マーティンのファンが『ELDEN RING』を、フロム作品のファンがマーティンの作品を手に取って頂くきっかけとなれば幸いだ。また、現在はマーティンが原作を務めたテレビドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の初回シーズンも放送中である。ぜひ、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

本稿は『ELDEN RING』の物語全般はもちろんのこと、『DARK SOULS』や『Bloodborne』などの過去のフロム・ソフトウェア作品、そしてジョージ・R・R・マーティンの『氷と炎の歌』(および『ゲーム・オブ・スローンズ』)、『フィーヴァードリーム』の一部ネタバレを含む。ただし、極力、ゲームプレイで体験する物語の核心については触れないようにする。

『Bloodborne』に垣間見る、マーティンがフロム作品に与えてきた影響

『ELDEN RING』におけるマーティンの関わり方を考えるうえで重要なのは、これまでほかメディアのインタビューなどで度々語られてきた通り、そもそも本作が生まれる以前から同氏の作品がフロム・ソフトウェアの作品に影響を与えてきたという点だ。マーティンの作品の魅力といえば、ファンタジーやSFの壮大な世界観を舞台としながらも、その中で生きる人間の姿を丁寧かつ容赦なく描くことで、その弱さや愚かさをより一層に強調し、それでもなんとか生きようとする強さや美しさを描くことにある。それは、たとえば『DARK SOULS』で巨大な竜の放つ炎に為す術もなく燃やし尽くされ、ともに旅路を歩んだ友人に待ち受ける運命に絶望し、それでも自らの力を信じて戦い続ける、儚いプレイヤーの姿に通ずるものがあるだろう。

マーティンがフロム作品へ与えた影響を考えるうえで最も分かりやすい作品の一つが、宮崎氏自身も「新入社員にぜひ触れてほしいコンテンツ」として挙げている『フィーヴァードリーム』(1982年)である(※2)。

この作品の主要人物の一人であるジョシュア・ヨークは、いわゆる吸血鬼に類似した種族、その名も“夜の人々”(“狩人”と呼ばれることもある)の一員だ。彼らは日光に弱いといった性質こそ持つものの、基本的には人間と類似した種族であり、その中には(ヨークを含め)人間との共存を望む者もいる。しかし、この種族は約一ヶ月ごとに発症する“赤い渇き”が訪れると、自らの理性が完全に奪われ、ある種の獣と化し、生きた人間の血液を耐え難いほどに渇望するという特徴を持つ。その渇きは、たとえ心から愛する人の前だろうと抗えないほどに強烈なものであり、ひとたび理性を失ってしまえば、瞬く間に噴き出した鮮血とともにその生命を吸い尽くしてしまう(単に血液であれば良いわけではなく、あくまでその中にある「若き生命そのもの」こそが力の源となる)。ヨークは、人間との共存を実現させるため、この“赤い渇き”の克服に挑み、長年に渡る試行錯誤の末に見事に代用品となる“血の酒”の開発に成功し、“夜の人々”の救世主となることを決意する。また、彼には行動を共にする人間がいた。とある事業に失敗し、ほとんどの資産を失ってしまった船長のアブナー・マーシュ。種族も身分も違う二人だったが、やがてその間には奇妙な、そして強固な信頼関係が築かれていく。

この『フィーヴァードリーム』からただちに連想されるフロム・ソフトウェア作品が『Bloodborne』(2015年)である。同作の舞台となるヤーナムという街では“獣の病”と呼ばれる風土病が蔓延しており、罹患した人々はやがて理性を失い、血を求めるだけの凶暴な獣へと姿を変えてしまう。しかし、この地には、古くから伝わるこの病の治療法があるとも囁かれており、主人公もまた、それを求める病み人の一人であった。ヤーナムの地を訪れた主人公は、謎の男から“ヤーナムの血”(「生きる力、その感覚」を得られる特別な血液とされており、この血による輸血液はゲーム内で体力を回復するための重要アイテムとして用いられる)の輸血を受ける。治療を受けた主人公は、“狩人”として夜な夜な獣を狩り続けながら、この地を訪れた本当の目的を達成するために、ヤーナムの奥深くへと足を踏み入れていく。

こうして設定を並べると、『フィーヴァードリーム』における“赤い渇き”と『Bloodborne』における“獣の病”が類似していることが分かるだろう。また、これに抗うための代用品(“血の酒”/“ヤーナムの血”)が存在し、それも単なる血液ではなく、生命力そのものを補完する役割を持っているという点もまた共通している。本作には、敵からダメージを受けても、一定時間以内に反撃をすれば体力を取り戻すことができるという“リゲイン”というシステムが存在するのだが、これは相手の生きた血を浴びることによって「生命力そのもの」を取り戻す行為であり、主人公は「まだ」獣ではないだけで、血液によって生命力を感じていることには変わらない。この、人と獣が危ういバランスで重なり、時にはあえて「獣性」を利用する必要があるという設定もまた、『フィーヴァードリーム』と『Bloodborne』で共通して描かれているものだ。

『Bloodborne』の魅力といえば、全身が染まるほどの大量の血液を浴び、大量の輸血液を体に注ぎ込みながら必死で獣たちを狩り続けるという、まるで血で血を洗うかのようなグロテスクかつソリッドな戦闘にあるわけだが、その「死闘感」の背景には、まさにマーティンが『フィーヴァードリーム』で描いた“夜の人々”の“赤い渇き”との戦いの在り方が投影されているように思える。

また、『フィーヴァードリーム』におけるヴィラン的な存在であり、ヨークと同じく“夜の人々”の一員、そして種族全体を従える“血の支配者(ブラッド・マスター)”でもあるダモン・ジュリアンは、幾世紀もの時と“赤い渇き”の果てに理性を完全に失い、物語の最終盤で対峙する際にはもはや完全に狂気に侵され、血に渇き、血を求めるだけのおぞましい野獣と化している。人間のアブナー曰く「その瞳にはまったく人間性がなかった」と語るダモンの姿は『Bloodborne』における血を欲した人間の成れの果てである“血に渇いた獣”、あるいはかつて英雄として名を馳せたものの、主人公が対面する頃には見る影もない獣と化した“醜い獣、ルドウイーク”といった多くのプレイヤーたちを苦しめてきたボスたちの姿を彷彿とさせる。

あらゆる人間性が削ぎ落とされていった、滅びゆく存在を前にした時に感じる、想像を絶するほどの脅威。それは『Bloodborne』以外のフロム作品においても幾度となく描かれてきたものであり、その恐ろしさ(とある種の美しさ)もまた、マーティンの作風に通ずるものだ(後述する『氷と炎の歌』/『ゲーム・オブ・スローンズ』においても、滅びの瞬間は極めて印象的に描かれている)。だが、それはビデオゲームという「体験」を描ける表現手法、特にいわゆる「死にゲー」と評される過酷な戦闘によって、よりリアルな脅威として描くことができる。それは前述した「死闘感」とも相まって、小説や映像作品だけでは決して得ることが出来ない唯一無二の体験だ。異なるジャンルのクリエイターでありながら、マーティンがフロム・ソフトウェアに興味を示したのも頷けるのではないだろうか。『ELDEN RING』ではそういった精神的な繋がりから更に一歩踏み込み、本当の意味での共同作業が実現したのである。