【ネタバレあり】『エルデンリング』と『ゲーム・オブ・スローンズ』に通ずる、ジョージ・R・R・マーティンの強烈な“作家性”を考える

『ELDEN RING』の神話と『氷と炎の歌』の共通点、そして最大の違い

二つの作品を対比していく前に、『氷と炎の歌』をご存知無い方のために、まずは同作の最序盤におけるあらすじを簡潔に記す。

「かつて、ドラゴンの血を引くターガリエン家の出身で、“狂王”として名を馳せた“エイリス・ターガリエン二世”の元に支配されていた“ウェスタロス”の地。しかし、ある日、エイリスの息子である“レイガー・ターガリエン”が、庶家の一つであるバラシオン家の“ロバート・バラシオン”の婚約者である“リアナ・スターク”と共に失踪し、これに抗議した“スターク家”の父と兄がともに王に処刑されてしまうという事件が起こる。この出来事を受けて、ロバート、そしてスターク家のもう一人の兄である“エダード・スターク”は反乱軍を立ち上げ、王座を奪うための戦争が勃発する。この戦争は、王の護衛を務めていた“ラニスター家”の“ジェイミー・ラニスター”が王を裏切り、殺害したことによって幕を閉じ、ロバート王による新たな統治の時代が幕を開けた。

だが、そのロバート王すらも突如として不慮の事故により亡くなったことで、王家のパワーバランスは綻びを見せる。この出来事をきっかけに、バラシオン家、スターク家、ラニスター家といった名家たちによる、ウェスタロスの王座を巡る壮絶な戦いが始まる」

こちらも固有名詞や人間関係が入り組んでいるため、さらに噛み砕くと、「王の傍若無人な振る舞いに耐えかねた反乱軍が王座を奪ったものの、新たな王もまた謎の死を遂げ、この出来事によって王家のパワーバランスに乱れが生じ、様々な派閥同士で王座を奪い合う戦争へ突入する」といったところだろうか(また、物語全体におけるキーとなる登場人物である“デナーリス・ターガリエン”や“ジョン・スノウ”、そして“ナイト・キング”の存在については、あくまで対比を目的とするために一旦省いている)。

『氷と炎の歌』と『ELDEN RING』の物語の構造に共通しているのは、「王族が不慮の出来事を迎えたことにより、王座を巡るパワーバランスが崩壊し、戦争へと発展した」という点である。その鍵となるのは、一人の死をきっかけに脆くも崩れていく王家の在り方だ。どちらの物語にも、単純に次の後継者へと引き継ぐだけでは片付けることの出来ない、一筋縄ではいかない事情がある。

たとえば、『氷と炎の歌』の場合、ロバート王は妃の“サーセイ・ラニスター”との間に“ジョフリー・バラシオン”と“トメン・バラシオン”という二人の子どもを授かっており、ロバートの死後は長男のジョフリーが(10代半ばと幼いながらも)王の座を引き継ぐ。だが、実はこの子たちはロバート王の血を受け継いでいない。何故なら、サーセイが本当に愛していたのはロバートではなく実の兄のジェイミーであり、その近親相姦によって授かった子がジョフリーとトメンだからである。サーセイはその事実を隠した上で、建前上はバラシオン家の子として二人を産み、育てたのだ。だが、どれだけ権力を持っていようと、誰もが王座を目指す世界で、その真実を完全に隠し通すことは出来ない。

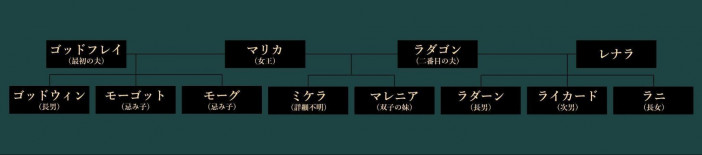

一方、『ELDEN RING』では、前述の通り、暗殺されたゴッドウィンは女王マリカにとって唯一の息子であり、その死を前に彼女は狂い、女王としての威厳を失っていくという悲劇的な物語がある。だが、こちらの場合もやはり一筋縄ではいかない。というのも、実はマリカはこの事件が起こる前に、夫であるゴッドフレイを狭間の地から追放しており、二番目の夫となる“黄金律ラダゴン”と婚姻を結んで“聖樹のミケラ”、“ミケラの刃、マレニア”という二人の子を授かっている(だが、ミケラやマレニアもまた、生まれながらにして呪われた子だった)。さらに、そのラダゴンもまた、元々は王都から離れた“リエ-ニエ”の地を統べる“満月の女王、レナラ”(黄金律とは異なる信仰を持っていたとされる)の夫であり、“星砕きのラダーン”、“冒涜の君主、ライカード”、“魔女ラニ”の三人の子どもを抱えているのだ。にも関わらず、ラダゴンはあっさりと妻と子を捨て、マリカの元へと向かってしまったのである。簡易的な家系図を作ると下記のようになる。この状況下で明確に世継ぎを決めるのは困難を極める。

『氷と炎の歌』では近親相姦という禁忌が、『ELDEN RING』では複数の婚姻がそれぞれの王家を維持する上での不確定要素となり、その中心近くに位置する「王/王子の死」をきっかけに王座そのものが揺らぎ、戦争へと向かっていく。さらに、落とし子や忌み子といった、家族から虐げられてきた「負の家族」の存在や、それぞれの家系の子ども同士が出会ったことで生まれる新たな関係性、なにより、自らの運命と対峙した子ども自身が抱いた感情が、この物語をさらにユニークかつ予測不可能な展開へと導いていく。それぞれの人物の思惑やそこにある関係性を紐解いていくことで、自ずと戦争が始まった本当の理由が見えてくるだろう(マーティンはSF/ファンタジー作家として知られているが、作中に仕込まれたミステリーについても定評がある)。

だが、『ELDEN RING』は決して、単に『氷と炎の歌』の王座を巡る戦いを焼き直した作品ではない。

『氷と炎の歌』では多くの登場人物が王座という絶対的な存在を目指している(仮に目指してはいなくとも、その影響から逃れられずにいる)ため、皆が共通のゴールに向かって、身分や立場、家系に出生といった「必ずしも平等では無い手札」と向き合いながら、いつ命を失うかも分からない過酷極まりない戦況に身を投じ、自分なりのやり方でカードを切り続けていく。常に変化し続ける戦況の中でどのように戦うか。そのドラマに多くの人々が魅了されてきたのだ(余談だが、この構図は『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』においても同様である)。

だが、『ELDEN RING』の場合、登場人物の多くにとって、必ずしもゴールが王座にあるわけではない。なぜなら、本作における絶対的な存在は王座という「権力」ではなく、“黄金律”という「信仰」にあるからである。“黄金樹”を中心とした生命が循環するシステムは、狭間の地を律する新たな規定として定着したが、忌み子であるモーグや、ラダゴンに捨てられ狂っていく母親の姿を目の当たりにしたラニたちにとって、“黄金律”は信じるに値するものではなかった。マリカとラダゴンの子という、まさに信仰と共に育てられた血筋であるミケラとマレニアもまた、生まれながらに呪いを抱え、その身を蝕まれ続けたことによって黄金律に疑問を抱くようになった。やがて、デミゴッドの多くは黄金律を否定し、独自の信仰を抱きながらそれぞれの戦いへと身を投じていく。

また、“黄金律”と向き合わなければならないのは、プレイヤーの分身であり、本来は黄金律を生み出した“大いなる意思”に見出され、狭間の地を訪れた存在であるはずの“褪せ人”にとっても同様だ。この地を旅していく中で、褪せ人は黄金律の台頭によって生み出された数多くの犠牲を目の当たりにすることになる。律を信じたが、決して救われることなく今なお苦しみ続ける者。律の対象から外れたが故に“穢れ”と呼ばれ、あらゆる人々から差別を受け続ける種族。黄金律を否定した者から広まっていったという奇妙な流行り病。強引な支配によって引き起こされた虐殺の跡。その光景は恐らく黄金律に対する印象を悪化させていくことだろう。だが、褪せ人は黄金律の恩恵を授かった存在であり、過酷な旅路の中でも体力を回復することができるのは、まさに黄金樹がもたらす祝福の力に他ならない。マリカの子らと同様に、プレイヤーもまた、自ら黄金律と向き合う必要がある。

この、単に王座を目指すだけではない、プレイヤーを含むあらゆる登場人物が外部から定められた「信仰」と対峙する姿こそが『ELDEN RING』の物語における核となっている。マーティンが神話を通して創り上げた、黄金律と向き合った末に自らの信念を見出した王家の子たちの姿と、フロム・ソフトウェアが広大なオープン・ワールドを通して創り上げた、黄金律に支配された世界で生きる普通の人々の姿。力を持つ人々にとっての信仰と、力を持たない人々にとっての信仰。長い冒険を通して、そのコントラストを強く感じていく果てに、最終的に王となったあなたは何を思うだろうか。