『ストレンジャー・シングス』に別れを告げて 大人になる彼らと私たちの手の中に残った物語

約10年の時を経て、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が完結した。最終話は128分という映画並みの本編時間だったこともあり、こちらも気合を入れてテレビの前に腰を据えて再生ボタンを押した。しかし、開始10分頃からフルハイビジョンのテレビで『ストレンジャー・シングス』を観ることへの違和感を感じてしまって、ベッドに潜り込み、PCで観ることにした。

最終シーズンにもなればシーズン1に比べて予算も増えて、壮大な画面作りやCG演出になることも理解できる。それがテレビのfps表示でヌルヌル動くこと……80年代を舞台にした『ストレンジャー・シングス』がヌルヌル動くことがなんとなく気持ちわるかったのだ。そして最終的に“お別れの仕方”として、寝転んだ自分の胸元に乗せたPC画面のフレームレートや画質、距離感の方が心地よかった。おそらく、サービスを利用し始めた頃のNetflixをPCで観ていたからかもしれない。

そんなふうに、“『ストレンジャー・シングス』の終わり”という事象は、あらゆる「時間の経過」を感じさせる。視覚的にわかりやすいものは、子役だったメインキャスト陣の成長、大人組の老け具合、そして先に述べたビジュアルエフェクトの進化といったところだろう。そしてそれを観ていた私たちの時間や、Netflixのサービスの歴史など、振り返るものがなんと多いことか。なんとなく、この10年はただの“10年”と語るにはあまりにも、世の中や世界が変わってしまったように感じるのだ。そんな時間の中で、『ストレンジャー・シングス』がいま私たちに託したものとは何なのか考えてみたい。

本当の敵がヴェクナではなく、マインド・フレイヤーだったことの意味

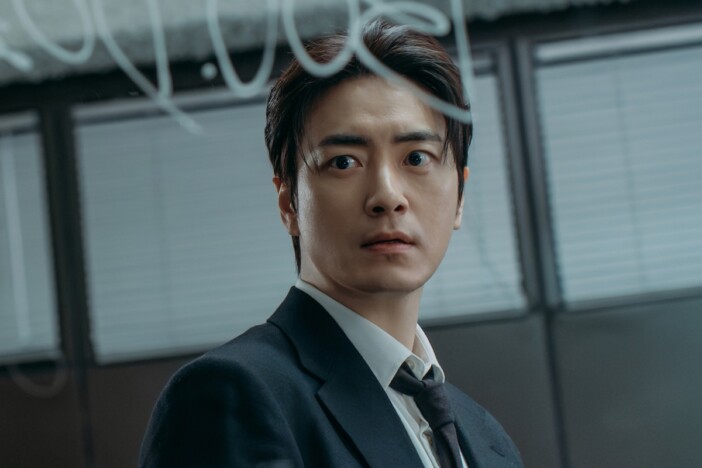

シーズン5で印象的だったのは、やはりヘンリー・クレールことヴェクナ(ジェイミー・キャンベル・バウアー)の存在、そして“裏側の世界”の正体ではないだろうか。ヴェクナはシーズン4で初登場し、その“呪い”でホーキンスの街を恐怖に陥れた。それと同時に、“裏側の世界”の怪物――デモゴルゴンやデモドッグたちを操って子供たちを襲っていたのも彼の仕業……のように思えた。ただ、シーズン4の時点で何となくわかっていたことでもあるが、そんなヴェクナ“をも”操っていた存在があのマインド・フレイヤーだったことが、シーズン5で明確に描写されるのだった。

このマインド・フレイヤーは他の惑星(アビス)にいる、人智を超えた存在で、ヘンリー少年は洞窟で倒れていた科学者が抱えていたブリーフケースに入っていた鉱石に触れたことで、マインド・フレイヤーとの繋がりやパワーを得てしまう。この鉱石がアビスで採掘されたもので、ヘンリーに銃を向けた科学者がブレンナー博士(マシュー・モディーン)の元で働いていたソ連のスパイだったことなどは、2023年末にロンドンで、2025年にブロードウェーで上演されていた舞台『Stranger Things: The First Shadow』で明かされており、ここでは解説を割愛する。それ以上に重要だと感じるのは、ヘンリーがその力と同じタイミングで得たものが“人生最大のトラウマ”だったことである。

ヴェクナがヴィランとして恐ろしかったのは、人一倍トラウマを抱えている子供を標的に選び、彼らの過去や心の傷を利用していたからだ。まるで本シリーズに大きな影響を与えたスティーヴン・キング原作の『IT/イット』に出てくるペニーワイズのように、相手の恐怖を模して精神を破壊し、肉体を傷つけ命を奪う。シーズン4はそれゆえに、最もホラー色が強かった点が印象的だった。しかし、ヘンリーも、幼い頃にトラウマを受けた子供だったこと、そして同じような立場の子供たちを襲っていたことを踏まえると、ヴェクナとは“ジェネレーショントラウマ”そのものを表す存在だったことがわかる。そして、そんな“怪物”を生み出したものは、他でもない“相手の精神を操り、支配する”マインド・フレイヤーなのだ。

ソ連とアメリカの新冷戦が激化した80年代、つまり情報操作や政府の陰謀が蔓延った時代における巨悪としてマインド・フレイヤーを描くこと、その物語を少年少女の冒険譚として“いま”語るところに本作のメッセージ性を感じてやまない。

なぜここまで愛されてきたのか

そもそもなぜ、こんなにも『ストレンジャー・シングス』は世界中から愛されたのか。それを考える上でも、物語の中で“子供のトラウマ”に焦点が当てられる展開は必然だったように思う。

シーズン5配信を記念して来日を果たした、作品のクリエイターであるダファー兄弟にインタビューで話を聞く機会があったのだが、彼らは物語で“子供たちのトラウマ”に焦点を当てた背景に、自身の高校生活での経験があることを明かしてくれた。

「高校生活は僕たちにとって本当に、かなり、辛い時間でした。とても孤独で、疎外されていると感じていた」

そう語るロス・ダファーは、少なくとも自分たちとって怖かった学校生活に対し、同じように感じた人が他にもたくさんいるのではないか、と考えたと言う。そしてマット・ダファーは重ねるように「この作品はアウトサイダー、必ずしも周りになじめない人たちの物語で、みんなそれぞれ違う問題に苦しんでいる」と語った。(※)

幼少期や学生時代とは、誰かにとって爪弾きにされた孤独や疎外、暴力の記憶でもあり、「自分は幸せになれない」と本気で思ってしまうような暗い時代でもある。いじめを受けた者も、いじめた者も、同じように何かに傷つけられていた。しかし、そこには一握りの仲間……友人や家族、兄弟の存在があった。友達がいなくても、友となってくれる映画やゲーム、アニメがあった。いや、もはや何もなかったかもしれない。そんな世界中に散らばる“はぐれた者たち”にとって『ストレンジャー・シングス』という世界は時を超えた居場所であり、「あの頃にこんな友達がいたら」という夢想だった。

子供にとっては今の出来事で、大人にとっては過去の記憶。そこに寄り添うかのように、マイク(フィン・ヴォルフハルト)やエル(ミリー・ボビー・ブラウン)、主要キャラの感情や冒険が映されていく。『ストレンジャー・シングス』に世界の老若男女が魅了されたのは、80年代のリファレンスだとか、ミステリーの要素以上に、子供たちの冒険を一緒に見守りたいという、ただそれだけのシンプルだが純粋な気持ちを掻き立てるものだったからではないだろうか。

そんな彼らが、連れ去った子供たちの意思や感情、言葉を発する“口”を覆い、精神を操って自由意思や脳を奪う恐ろしい存在(マインド・フレイヤー)と対峙し、打ち勝った最終話。プロットホールなどを挙げ始めたらいくつかあるが、「全てに答えを出す」ことが物語としての誠実さとも思えない。むしろ、ラストの30分……シーズン1の第1話をなぞるように演出されたスプリンクラーの接写と、地下室で『ダンジョンズ&ドラゴンズ』を広げて盛り上がるシークエンスが伝えたかったこととは、“答え”はそれぞれにあって、それを“想像”することを止める者は誰もいない、そしてそこには未知数の力と可能性が秘められている……ということではないだろうか。