福田雄一の『ケロロ軍曹』に不安の声 一方で“期待できる”両者のシナジー効果を考える

7月4日、アニメ20周年プロジェクトの一環として『ケロロ軍曹』の劇場版最新作が2026年夏に公開されることが発表された。劇場版としては16年ぶりとなる最新作の情報にファンからは歓喜の声が上がり、SNSでも『ケロロ』熱が大沸騰している。

一方で、福田雄一が総監督・脚本を担当し、これが福田にとって初のアニメーション作品となるという点に対して、ネットでは不安を抱く声が挙がっているのも事実だ。

確かに昨今では、数々の人気マンガを実写化してきた福田に対しての、「福田組疲れ」のような現象がインターネット上で観測できることも少なくない。そういった流れの中で、『ケロロ軍曹』の劇場版最新作を不安視する声が出ていることも、正直なところ、意外な反応というわけではない。だがしかし、多数の原作ものを監督してきた福田にして、これまで手がけてきた作品の中でも特に『ケロロ軍曹』とは大きなシナジーを生み出す可能性が大いにあると筆者は考える。その理由は「パロディ」にある。ここからは昨今ネット上でところどころ噴出している「福田組疲れ」の考えられる要因と「パロディ」が生み出すシナジーについて順を追って検討していきたい。

映画『アンダーニンジャ』はなぜ賛否両論? 福田雄一が背負う“くだらない笑い”という業

福田雄一監督作『アンダーニンジャ』が劇場公開され、賛否が割れている。 物語の舞台は、忍者が暗躍する現代日本。NIN(ニン)に…

まず、言わずもがな『ケロロ軍曹』はケロロ本人が『ガンダム』好きという設定の上、『ガンダム』シリーズと同じアニメスタジオ・サンライズ制作ではあるにしても、作中で『ガンダム』要素を躊躇なく前面に押し出すのみならず、その他数々のアニメや漫画などのパロディがふんだんに詰め込まれたギャグ作品である。

また、『ケロロ軍曹』を語る上で大切なことは、ただ単純に「パロディ」をやたらめったらに使うのではなく、アニメやマンガの知識があればより楽しめるし、知識がなくとも楽しめる作品となっているという点であろう。やりたい放題な印象も強い『ケロロ軍曹』だが、知らない人も楽しめる、知っている人はもっと楽しめるという、遊び心に溢れながらもさりげなく丁寧な表現としての「パロディ」が施されているのが人気の秘訣だ。

ここで一度「パロディ」について整理しておきたい。そもそも「パロディ」とは、「既存の有名な作品の文体・韻律などをまねて、風刺・こっけいを感じさせるように作りかえた文学。日本の狂歌・替え歌もその例。絵画や写真などにも見られる」(『旺文社国語辞典』より)と定義されている。それは模倣やパクリ、引用やサンプリング、オマージュなどといった表現と似て異なるものであり、「風刺・こっけい」を感じさせる、つまり笑いを交えるのが「パロディ」であるのだ。そして「パロディ」それ自体も含めて、“元ネタ探し”などを議論できる場所が身近にある現代の需要と、かなり相性の良いタイムリーな技法だとも言えるだろう。実際、「オマージュ」に溢れた『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』放送中・放送後の毎週のSNSでのお祭り騒ぎなども記憶に新しい。

さらに、ここから便宜上「パロディ」を大きく2つに分けてみたい。ということで今回はそのカテゴリーを「正調パロディ」と「セルフパロディ」と分類する。ここでの「正調パロディ」とは、「ある作品が、関係のない別の作品のセリフや演出を自身の作品に取り入れること」と定義させていただく。つまりは、正統派の、漫画やアニメにも広く扱われるパロディのことである。それではもう一方の「セルフパロディ」を定義していきたい。

ここでいう「セルフパロディ」にあたる国民的な代表例として、近年思い起こされるものは、2020年より惜しまれつつも休止となっている『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』(日本テレビ系)の年末特番『笑ってはいけないシリーズ』である。同シリーズといえば、毎年ゲスト芸能人が、コントや自らのドラマのパロディなどで盛り上げるのが定番。およそ一発ギャグなどとはかけ離れたイメージの大物俳優が体当たりでその年に流行ったネタやギャグを披露していた。この点では、『笑ってはいけない』とは芸能人による「セルフパロディ」大会であった。また風物詩としても、「今年は誰が参加するのか」というお楽しみ要素が存在しており、言ってしまえば『紅白歌合戦』(NHK総合)にも通ずる、予測することそれ自体や発表によるサプライズそのものが普遍的な1つのコンテンツとなっているとも言えるだろう。

そして福田作品には、こうした『ガキ使』的な要素が大いにあったと考える。実写版『銀魂』シリーズや『今日から俺は』までは特に、プロモーションとしても需要としても、「あの俳優が、あのアイドルが、こんなシーンを全力で演じる」というギャップの面白さや、「こんな人が出ている」というサプライズが作品を盛り上げる魅力となっていた。

こうした流れの中にある「俳優本人が自身の過去の作品や現実の出来事を交えながら、キャラと役者の境目を破壊したパロディ」や「実写版映画が、劇中で原作の存在を意識したセリフを話すなどのメタ的なギャグ」を「セルフパロディ」と定義させていただきたい。このような「やってはいけないことをやっている」という種類のウケ方や、観客の「こんなことやっていいのか」という共通認識が、有名俳優によって担保されるというのも実写作品における「セルフパロディ」の強みである。

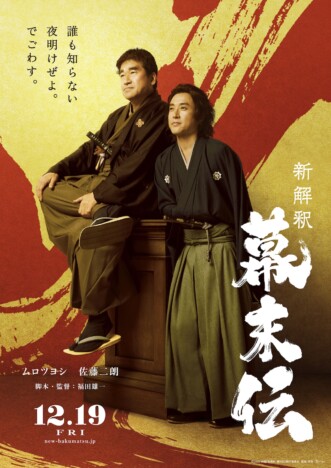

さらに、元々コメディ作品のイメージがないことはおろか、数々の恋愛映画やシリアスなドラマでヒーローやヒロインを務めてきた俳優陣が「セルフパロディ」を行うというのも味噌の1つであり、これは福田組の強みでもある。ちなみに、このギャグ漫画実写映画に正統派や清純派の俳優が起用されるという現象は、単に話題性のみならず、そもそも『銀魂』や『斉木楠雄のΨ難』など福田組が実写映画した原作のギャグ漫画群において、美男美女が物語の中心に配置されていることが多いという点も踏まえておきたい。そして、その決してコメディ出身とは言えない俳優陣たちが多い福田組の中で、作品にギャグ漫画原作として安定感をもたらしているのが佐藤二郎とムロツヨシによる、喜劇性とアドリブ感なのだ。

こういった盤石の俳優陣を据えた上で「正調パロディ」と「セルフパロディ」を巧みに交えた作品が福田組の特徴とここまでの人気を博してきた要因であると言える。だがしかし、豪華な俳優を起用し続けてきた福田組作品というもの自体が、1つのブランドになってしまった。その人気ゆえの定番化による功罪は、前述した『ガキ使』的なサプライズ性がここにきて薄れてきてしまっていることと、ここまで大きくなったが故に福田組をあまり観ていない人からすると内輪ネタに映ってしまう事態が起こりうる。こうした、ブランド化と福田組ユニバースとして再生産される「セルフパロディ」による反動のようなものが、現在見受けられる「福田組疲れ」の1つの要素であると考えられる。

ちなみに、このあたりは橋本環奈による影響も大きいだろう。彼女は『銀魂』の時点で元々のイメージとの落差、とてつもない衝撃とその破壊力をもってハードルを上げてしまい、そのまま『斉木楠雄のψ難』『今日から俺は』などでも大暴れを続けた。その後の福田組における「セルフパロディ」は、明るい俳優が多少ふざけたところでどうしても二番煎じ感が出てしまい、現在の“焼け野原感”が否めなくなっているステージへの突入に一役どころか三、四役は買ってしまっていると筆者は考える。このことは「ただ心の片隅にでも小さくメモして」いただければ幸いである。

「セルフパロディ」とは何度も使ってしまえば切れ味がぐんぐんと落ちかねない、諸刃の剣の側面も持ち合わせる。そして「やってはいけないことをやっている」という感覚はもちろん「正調パロディ」にも通じる要素であり、「パロディ」そのものの本質であるとも言えるであろう。その上で「セルフパロディ」とは異なる「正調パロディ」の特徴としては「権威的な作品に踏む込めば踏み込む程よい」と言うふうにも言い換えられるかもしれない。さらに『ケロロ軍曹』における「パロディ」の肝はこちら側「正調パロディ」にあると言えるだろう。

福田監督ももちろん無闇に「パロディ」を入れるのではなく、作風によって自分の色を調節している。例えば最新作『アンダーニンジャ』では、原作自体にシュールな笑いどころは多々あり、ギャグ漫画と言い切りたい人の気持ちもわからないではないが、基本的にはギャグ漫画ではなくサスペンスやスパイアクションの要素が根幹に存在している。そのため、実写化においては「パロディ」の部分は抑えられつつも、アクションをしっかりと見せながら、原作のノリに福田監督のアドリブ感と緩くバカバカしい空気感がジョイントされているといったバランスで作り上げられている。こうして福田ファンからも、原作ファンからも、中庸を取る形となった作品であるといえる。

結局、これは福田組にかかわらず古今東西全ての実写化作品に当てはまるが、「いかに原作に忠実であるか」というベースと基準が観客側に確実に存在しているのだ。とりわけ「パロディ」やアドリブ感といった福田組の良さが、原作ファンから見れば余計な“ノイズ”として映ってしまいがちだ。だから恐れられ、忌避され、原作のイメージが壊されてしまうのではないかという不安が、『ケロロ軍曹』をはじめ、昨今の福田監督による実写映画化への否定的な意見にもつながっているのだろう。