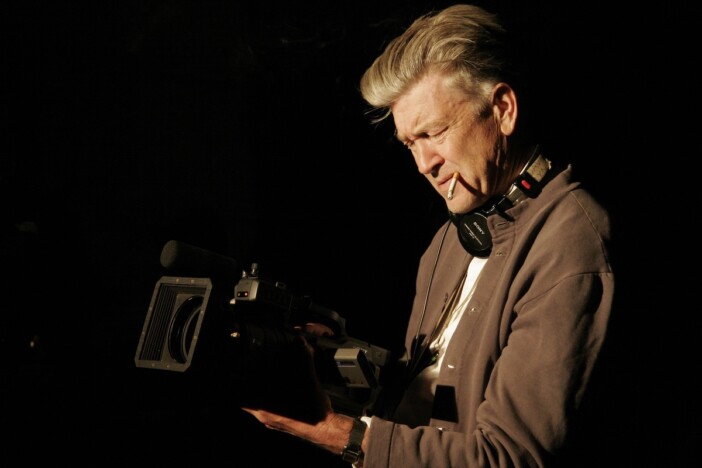

デヴィッド・リンチ監督の作風を確立 転換点となった『ブルーベルベット』を読み解く

先日、ついにこの世を去ってしまった、デヴィッド・リンチ。優れたアーティストとして、圧倒的な創造性を持った映画監督として、多くのファンを魅了し、後の映画やアート、ファッションなどに多大な影響を与えた人物だ。そんなデヴィッド・リンチの監督作『ブルーベルベット』4Kリマスター版(シネマカリテでは2Kでの上映)が限定公開され、多くの観客がつめかけている。

本作『ブルーベルベット』は、天才としてしられるデヴィッド・リンチ監督の転換点となり、後の作風を確立した一作である。ここでは、本作から理解できるリンチ監督の特性や、その楽しみ方、存在意義について解説していきたい。とくに、これまでリンチ監督作にあまり触れてこなかった観客にこそ、この記事を参考に、作品の理解を深めてもらいたい(物語の展開を明かしているので、未見の方は注意してください)。

リンチ作品のなかで、世界的なブームを巻き起こしたシリーズといえば、TVドラマ『ツイン・ピークス』だ。本作『ブルーベルベット』は、このドラマシリーズの要素の多くを、先んじて描いている。舞台となるのが、1950年代を中心とした古い文化が息づき、林業を基幹産業とする、アメリカの田舎町であること。そして、平和で長閑な日常の裏には、闇の世界が存在していること。この、世界の“二面性”が、不穏な描写と演出で語られていくところは、まさにミニチュア版の『ツイン・ピークス』だといえよう。

青いベルベットを背景に現れるタイトルクレジットの後に映し出されるのは、ベルベットと同じ色合いの濃い青空と、鮮やかな赤いバラ。本作の構想の元となった往年のヒット曲「ブルーベルベット」をBGMとした田舎町ランバートンの風景は、サバービア(郊外)文化のマイホーム的な価値観が発揮される、穏やかでユートピア的な世界に見える。

しかし、やはり“アメリカの幸せの象徴”である芝生の庭で、水撒きをしている男性が、突然後頭部をおさえて苦しみ出し、その場に倒れ込む瞬間から、突如として不穏な空気が漂う。一刻を争う事態だが、近寄ってくるのは犬と幼児だけ……。この悲劇とも喜劇ともつかぬ異様な構図を示したあと、ふいにカメラは芝生をクローズアップし、その下で蠢く無数の甲虫を映し出す。それは、平和に見えた日常に存在する、奇妙で妖しい世界を暗示し、本作のテーマをすでに予告している。

主人公の青年ジェフリー(カイル・マクラクラン)は、こういた経緯で入院するに至った父親を見舞った帰り道で、異様な体験をする。道に“人間の片方の耳”が落ちているのを発見するのである。父の友人である刑事に、このことを報告するジェフリーだったが、この事件に大いに好奇心をそそられたジェフリーは、刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン)とともに、探偵気取りで独自に事件の真相を追おうとするのだった。

蟻がたかっている耳が、闇の世界の入り口になっているという設定は、いかにもリンチらしい。彼は若い頃、自作の絵画に肉を貼り付け、腐った肉を目がけて、本物の蟻が行列を作っていたという逸話があるからだ。この悪趣味な試みが、本作で変奏されるかたちで表れるというのは、リンチのファンとしては、むしろ安心するところかもしれない。

事件への好奇心とともにジェフリーの興味を刺激したのは、事件に関係していると予想される、クラブシンガーの女性ドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)の存在だ。妖艶さとミステリアスな雰囲気を宿した彼女は、ジェフリーを危険な闇の世界へと一気に引き込んでいく。この構図は、まさに“フィルムノワール”の典型だといえる。

それまでのリンチ監督は、伝説的カルト作品『イレイザーヘッド』(1977年)に代表される、陰影の濃いモノクロによるソリッドな質感と、神経を刺激するノイズ、金属的でインダストリアルな雰囲気が投影された作風で知られていた。その一方で、『エレファント・マン』(1980年)や『デューン/砂の惑星』(1984年)など、比較的“一般作”といえるような内容の作品にシフトしつつあるところでもあった。本作『ブルーベルベット』は、ちょうどこのカルト的、前衛アート的な性質と、ドラマとしての見応えがある一般作との、ちょうど中間的な“結節点”に位置するものとなった。

ここで新たにとり入れられたのが、よりラグジュアリーでリッチ、クラシカルな雰囲気だ。まさに「ベルベット」に象徴される質感である。『ツインピークス』の「赤い部屋」を象徴するカーテンもまた、このアプローチが生んだものだといえよう。

本作でひときわ強烈なインパクトを与えるのは、凶悪な人物フランク(デニス・ホッパー)だ。ジェフリーは、こっそりと忍び込んだドロシーの部屋のクローゼットの中で、このフランクがドロシーに対して性的な暴力を振るっているところを目撃してしまう。どうやらフランクは、ドロシーの夫と幼い息子を人質にすることで、彼女を好き勝手にコントロールし、たびたび暴力を振るっているようなのである。