『もめんたりー・リリィ』は古くて新しいアニメだ 戦闘美少女とセカイ系の伝統と更新

戦闘美少女アニメとしての『もめんたりー・リリィ』

1月からTOKYO MXほかで放送されているGoHands原案・制作のテレビアニメ『もめんたりー・リリィ』(2025年)は、謎めいた巨大機械・ワイルドハントによってほとんどの人間が消滅してしまった世界を舞台に、「アンドヴァリ」と名づけられた巨大化する武器を操って戦う5人の少女たちの絆を描いたSFファンタジーである。武器や防具を装備して敵と戦う少女という要素において、本作は主に戦後の日本アニメで繰り返し描かれてきた「戦闘美少女」というキャラクター類型を主人公にした作品の一つと言える。

あるいは、その戦闘美少女ものの派生ジャンルの一つとも言える、いわゆる「セカイ系」という物語類型とも関連性が窺える。このコラムでは、『もめんたりー・リリィ』の世界を戦闘美少女・セカイ系アニメの系譜から跡づけ、その物語や細部の持つ意味について考えてみたい。

戦闘美少女とは何か

まず、戦闘美少女とは何か。これは、精神科医で批評家の斎藤環が2000年に刊行した著作『戦闘美少女の精神分析』(当時・太田出版/現・ちくま文庫)の中で提起したキーワードである。マンガ、アニメ、ゲーム、特撮など、戦後日本のサブカルチャーには、「戦う少女」――武器や特殊能力を帯びて敵と戦う少女キャラクターが繰り返し描かれてきた。その中の作品の一部は、今日の日本アニメ研究では、いわゆる「魔法少女もの」とも呼ばれるジャンルとも重なっている。

古くは日本最初の本格的なストーリー少女マンガと呼ばれる手塚治虫『リボンの騎士』(1953年〜56年)のサファイア姫が挙げられるが、通常はアニメブーム以降の永井豪『キューティーハニー』(1973年〜74年)の如月ハニー、宮﨑駿監督『風の谷のナウシカ』(1984年)のナウシカなどが典型的な例であり、中でも1990年代の『美少女戦士セーラームーン』(1992年〜97年)、そして2000年代以降の一連の『プリキュア』シリーズ(2004年〜)でこのジャンルがさらに活性化することになった。

斎藤は、同書の中でこの戦闘美少女の特徴を主に2点挙げている。後述するように、海外(欧米)の類似の女性キャラクターがあくまでも「戦う成人女性」――アマゾネスのような「男性化」した女性――なのに比較し、日本の戦闘美少女は文字通り身体的にも年齢的にも未成熟な「少女」であること。そして、海外の戦う女性キャラクターには、何らかの心的外傷=トラウマが見られ、それゆえに彼女たちが「戦う理由」がはっきりわかるのに対して、戦闘美少女たちには「戦う理由」=トラウマが欠如している(描かれない)ことだという。

戦闘美少女とセカイ系

この戦闘美少女の特徴は、他方で、これも2000年代初頭に流行したセカイ系とも共通している。セカイ系とは、これもやはり現代日本のオタク文化の一部に見られる、特定の物語類型を指す言葉で、2002年にネットユーザの間で自然発生的に生まれた。現在、一般的には、「男性主人公とその恋愛相手(ヒロイン)との間の小さな日常性の世界と、「世界の危機」「この世の終わり」といった大きな非日常的な世界が直結し、本来あるはずの、社会や国家、歴史といった中間項の説明が欠如している作品群」を指す。マンガ『最終兵器彼女』(1999年〜2001年)、ライトノベル『イリヤの空、UFOの夏』(2001年〜03年)、そして新海誠監督のアニメ『ほしのこえ』(2002年)の3作が初期からセカイ系の代表作とされ、2000年代には、アニメ化もされたライトノベル『涼宮ハルヒ』シリーズ(2003年〜)もセカイ系の一つと評価された。

これらセカイ系作品もまた、共通するのは、戦闘美少女ものと同様、(1)物語の中で敵と戦うのは、基本的に(少年主人公ではなく)少女たちであり、しかも(2)物語の世界設定がどうなっているのか、彼女たちがなぜ戦うのかという設定の説明が一切省かれている。なので、少女たちの戦う理由がやはり描かれないという点である。

そして、これらセカイ系がその黎明期に、「ポスト・エヴァンゲリオン症候群」とも呼ばれたように、その想像力のルーツには、1990年代の大ヒットアニメである『新世紀エヴァンゲリオン』(1995年〜96年)があるとされる。知られる通り、『エヴァ』もまた、主人公の碇シンジら中学生の小さな日常と彼らがエヴァに搭乗して戦う非日常的な大世界が直結しており、彼らを襲う「使徒」という謎の敵や「人類補完計画」という世界観の細部の設定の秘密は最後まで視聴者に明らかにならない。そして、時にエヴァに乗ることを拒否し逃亡するシンジに対して、戦闘美少女たる綾波レイはいつも戦い傷ついており、しかもレイもまたつねに無表情で、戦う理由が積極的に描かれない。

『もめリリ』の戦闘美少女/セカイ系的要素

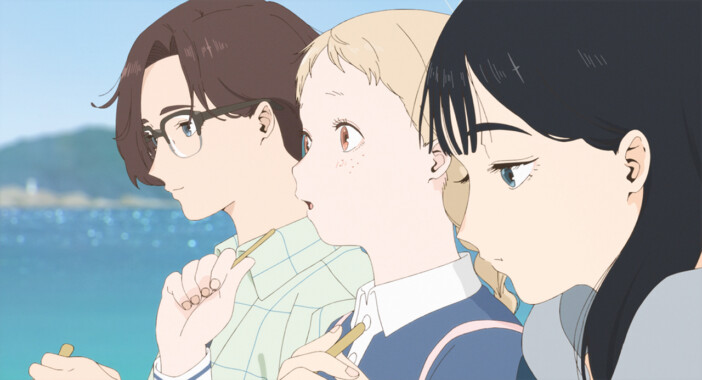

以上の整理を踏まえると、『もめんたりー・リリィ』が、戦闘美少女もの、セカイ系作品の系譜に明確に連なることがわかるだろう。霞れんげ(声:村上まなつ)をはじめとする5人(当初は6人)の主人公はみな、アンドヴァリという巨大な武器を手にして戦う戦闘美少女である。そして、彼女たちだけがなぜ、ワイルドハントと戦闘しているのかという理由は(少なくとも現時点では)わからない。さらに本作は、彼女たち以外の人間が一切消えてしまった世界の中で、れんげたちのわちゃわちゃやりとりするゆるい日常性の描写と、ワイルドハントと戦うアクションシーンだけが極端に対比されて描かれる。しかも、『エヴァ』や『最彼』、『ほしのこえ』と同様、ワイルドハントの設定などは一切作中で説明されない。これらは、戦闘美少女キャラやセカイ系の特徴、構造そのものだ。

また、作画のディテールに関しても興味深い符合がある。本作では、主要キャラの一人、高台寺えりか(声:桜木つぐみ)が大きな胸の持ち主であり、彼女の登場シーンではその胸のたわみ――いわゆる「乳揺れ作画」が毎回、強調して描かれる。

日本のアニメにおいて、この乳揺れ作画は、諸説あるものの、だいたい1980年代初頭頃から登場するようになったという。そのルーツとしてしばしば言及されるのが、伝説的な自主制作アニメ『DAICON IV OPENING ANIMATION』(1983年)やOVA『トップをねらえ!』(1988年〜89年)だ。この両作で、前者で原画と作画監督、後者で初監督を務めているのが、他ならぬ『エヴァ』の庵野秀明である。また、その庵野が指摘しているが、1984年公開の『ナウシカ』にもナウシカの乳揺れシーンが見られる。

戦闘美少女ものと生(性)と死の主題

ところで、美少女たちがバスターマシンというロボット兵器に乗って宇宙で戦うその庵野の『トップをねらえ!』もそうだが、そもそも戦闘美少女ものには、「メカと美少女」=機械と女性のカップリングという映像文化における古典的なイメージが認められる。

例えば、ジャン=リュック・ゴダールがかつて『ゴダールの映画史』(1998年)でデイヴィッド・ウォーク・グリフィスのものとして引用した「女と銃さえあれば映画は撮れる」という有名な格言がある(そもそもゴダールのほとんどの映画は、その格言だけで作られていると言っても過言ではない)。また、全米で最も影響力のあった映画批評家の一人、ポーリン・ケイルの著作のタイトル『キスキスバンバン』(1968年)もそうだが、映画史においても、拳銃=機械と女性=美少女の組み合わせは古くから特権的なイメージを紡いできた。それはなぜかといえば、まさにセックス&バイオレンス、つまり、「性」と「暴力」こそ、視覚的なメディアである映像作品にとって、最も観客の欲望を訴求するモティーフだからだ(よくある俗流精神分析の解釈でも、「拳銃」とは男性器の象徴であり、それを持つ女性キャラクターのイメージにはある寓意が宿る)。古今を通じて、ハリウッド映画の2大人気ジャンルがラブロマンスとアクションものであり続けている所以もそこにある。したがって、広く取れば、アニメのメカと美少女も戦闘美少女も、セカイ系も、こうした映像文化の普遍的モティーフの一部であると捉えていい。

さらに、この美少女/メカ、女/拳銃、セックス(性)/バイオレンス(暴力)の対立軸は、いうまでもなく生(性)と死の隠喩でもある。この生(性)/死の鮮烈な対比は、『もめリリ』でもはっきり窺える。このうち、死の要素はもちろん、戦闘美少女たちの明るいリーダーとして登場しながら、第2話のゴリアテとの戦闘であっけなく死んでしまう河津ゆり(声:阿部菜摘子)の存在が担っている。一方、生(性)の側面はもちろん、日常系アニメを思わせる少女たちのゆるい日常パートが該当するが、より具体的な要素を取り出せば、一つは先ほどのえりかの乳揺れ描写がある。

さらにもう一つは、本作の重要な趣向となっているれんげによる自炊調理パートが示す「食」の要素だろう。あまつさえ、本作の「もめんたりー」という奇抜なタイトルには、スタッフによると、「臨死」を意味する「Mortal」と「束の間」を意味する「Momentary」の掛け言葉が意図されているそうだが、いみじくもこのタイトル自体に「生」と「死」の対のメタファーがこめられているのだ。そういえば、本作の主要キャラの姓は、品種や名所など、「桜」にまつわる名前が付けられており、作中でも桜の花びらが舞うシーンがしばしば出てくる。この桜もまた、束の間の生を生きるモーメンタリーな対象に他ならない。

ちなみに筆者は、「もめんたりー」というタイトルを見て、近年のデジタル写真論で言われる「メメントからモメントへ」という標語を想起した(※)。実際に、第3話で薄墨ひなげし(声:若山詩音)が、(その前にえりかが言った「メメントゆり」という言葉を受けて)「memento mori」(死を思え)という格言を口にする場面もある。