興行的にも批評的にも厳しい結果になった“いわくつき作品” 『ボーダーランズ』の真価を検証

アメリカでの劇場公開から半年遅れで、日本でもついに配信映画のかたちで『ボーダーランズ』がリリースされた。同名の人気ゲーム作品を原作に、辺境の惑星で個性的なキャラクターたちが壮大な謎を解き明かすため、冒険をする姿を描いた一作だ。

しかし、この映画、アメリカで多くの批評家に酷評され、推定1億ドル以上の予算をかけた大作としては興行成績が振るわず、厳しい結果となったという、いわくつきの作品でもある。

だが、これは格好のモデルケースだともいえる。ここでは、本作『ボーダーランズ』の実際の作品の出来と、この厳しい評価や他の作品との興行成績を比較検討しながら、映画界や観客の傾向を浮き彫りにし、ゲーム原作映画が増えていくなかで、どのような作品づくりが求められるのかを考えてみたい。

前提として『ボーダーランズ』は、まずゲーム作品ありきの作品である。せっかく実写化するのだから、映画ならではの魅力を加えるのはもちろんのことだが、それでも、基となったゲームの魅力をすべて捨て去るのでは、そもそも原作を用意した意味もない。このあたりのバランス調整が、人気原作の映画化作品にとっての課題だといえよう。

近年、ゲーム作品をヒットさせた映画は多いが、そこで重要なのは、原作ゲームで印象深い部分を、映画作品で再現できるかという部分だろう。『ソニック・ザ・ムービー』シリーズや、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023年)、『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』(2023年)など、興行的に成功する作品は、必ずしも原作に忠実な内容でなくとも、ゲームをプレイする上での興奮する部分が再現できているという共通点があるように思える。

対して、『アサシン クリード』(2016年)や『トゥームレイダー ファースト・ミッション』(2018年)は、どちらかといえば原作のテイストを守っていながらも、作品の規模に対して興行成績が振るわなかった。作品自体の内容も悪いわけではないが、一方でゲームの魅力を強調してアピールするような場面は希薄だったのかもしれない。

もちろん、ゲーム原作つき映画は、ゲームファンだけのものではない。原作を知らない観客も多く劇場に足を運び、配信映画のサムネイルをクリックすることだろう。とはいえ、ゲームの興奮が反映されているという情報が、人づてだったり、インターネットの上の評判によって多くの人に届くかどうかは、興行面で無視できない効果を生み出すものだ。そういった熱を生み出す仕掛けは、ことにゲーム原作映画の興行にとって、ややもすると脚本や演出、キャストの演技よりも重要な場合があると考えられる。

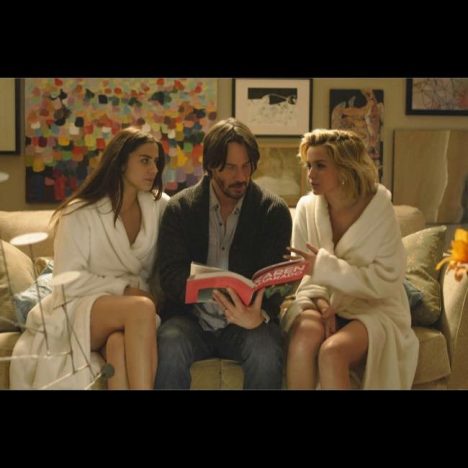

その観点から本作『ボーダーランズ』を観ると、それほど悪くはないように思える。重要なキャラクター、リリスを、なんとケイト・ブランシェットが演じるというサプライズがあり、一部では年齢の面でイメージが違うと言われながらも、俳優としてビジュアルも演技も難なくこなす、さすがの仕事を見せている。また、他のキャストも原作のイメージに忠実であるだけでなく、それぞれの個性が魅力的に見える。とくにジャック・ブラックが声をあてている、下品なギャグを言いまくるお騒がせロボット、クラップ・トラップの活躍が楽しい。

やや気になるのは、物語のテンポが早く、場面が次々に入れ替わっていくため、登場人物への感情移入が十分でないまま進行しているように感じてしまうことだ。登場人物が自分たちの意志や感情によって行動を起こすというより、あらかじめ決められた段取りに従っているように見えてしまう箇所が少なくないのだ。

そこがむしろ、一般的なゲームのムービーシーンのようであると好意的に解釈することも可能なのかもしれない。ゲーム作品は、プレイヤーが操作するキャラクターにシンクロするので、映画ほどじっくりと感情移入させる必要がない。しかし、本作はあくまで映画作品なのだから、そこを外すのは懸命ではなかったと判断するのが妥当ではあるだろう。