Netflix版『三体』が人類に問いかける重要なメッセージとは? 賛否の声飛び交う理由を考察

近年、中国、韓国など、アジア圏から発信されるSF小説が、世界的な人気を得ている。そのなかでもブームの火付け役となり、最大のヒット作となったのが劉慈欣(りゅう・じきん)の『三体』だ。奇想天外かつスケールの大きな内容は、SF最大の賞といわれる「ヒューゴー賞」をアジア系作家として初めて受賞し、ジェームズ・キャメロンやバラク・オバマ、マーク・ザッカーバーグなど、アメリカの各分野の第一人者からの絶賛を浴びている。

そんな『三体』は、これまでもアニメやドラマ作品として映像化されてきたが、この度Netflix配信ドラマというかたちで、新たな映像化作品としてリリースされることとなった。1エピソードあたり約2000万ドルという、巨額の製作費がかけられたことや、『ゲーム・オブ・スローンズ』のデヴィッド・ベニオフ、D・B・ワイスが企画・製作総指揮を務めたことでも話題となっている。

そんな、Netflix版『三体』の内容は、いったいどうだったのだろうか。ここでは、賛否の声が飛び交うことになった理由や、このドラマ版が真に描こうとしたものが何だったのかを考えていきたい。

『三体』の大筋で描かれるのは、地球に住む人類と、謎の存在「三体人」とのコンタクトとコミュニケーション、そして対立関係である。そこに近年の科学のトピックや、ゲームなどのカルチャー、中国の歴史、現代社会の実相などが絡まり、総合的な物語として完成しているのだ。

宇宙の彼方で複数の恒星の不可思議な軌道がかたちづくってきた壮大な歴史や、膨大な数の人間を利用した「人列コンピューター」なる大掛かりな仕掛け、数世代をかけた異星人との頭脳バトルと開発競争など、飛び出してくる発想がいちいち規格外なところも大きな魅力だといえる。

ドラマ版である本シリーズでは、まず中国の「文化大革命」時代に起こった、知識人の迫害による悲劇の描写を冒頭に配置して、発端となる歴史的エピソードをより印象的に映し出す。科学者である父親をリンチされ殺された女性、葉文潔(イエ・ウェンジエ)は、政府や人間そのものに対する大きな不信感をおぼえ、科学の知識を活かしながら、人類よりも異星の文明に救いを見出していく。

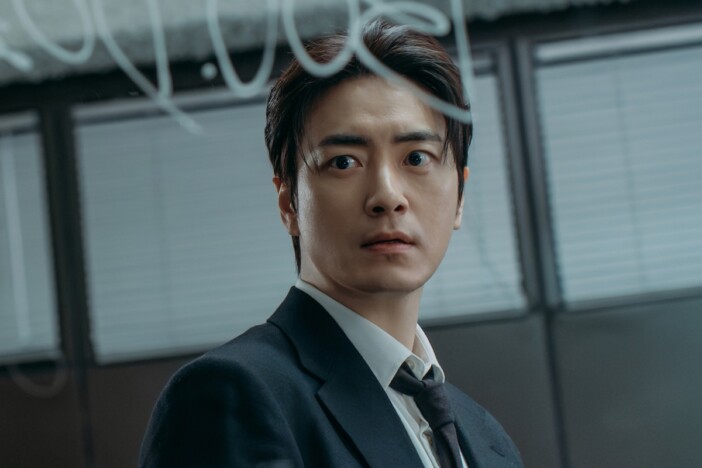

本シリーズが最も原作と異なるのは、キャスティングにおける人種の変更やキャラクターの再創造である。葉文潔は、現在の姿をロザリンド・チャオ、若かりし日の姿をジーン・ツェンが演じていて妥当だといえるが、他の主要キャラクターの多くは整理されて、イギリス人という設定に変えられている。

このように、アメリカやヨーロッパの国々で有色人種の役柄を白人に変更するのは、「ホワイト・ウォッシュ」と呼ばれ、人種差別や雇用の格差の観点から批判の的になる場合がある。もちろん、それだけでも物議を醸す要素があるのだが、これがとりわけ問題だと感じるのは、『三体』の舞台や登場人物の国籍、出身が中国であるということそれ自体に、大きな意味があったと思えるからだ。

中国のSFが近年、隆盛を極めたことは前述した通りだが、それ以外にも経済や学問、文化、軍事力など、さまざまな分野で中国は日に日に存在感を増し、世界のパワーバランスを左右する立場へと成長してきている。だからこそ、人類の未来を考えるSF小説において、中国が大きな役割を果たすという内容に説得力が生まれているのである。そういう時代が到来していることも含め、われわれは『三体』という作品を、脅威とも羨望ともつかぬ感情で“現象”として体感したのではないか。それは、アメリカやヨーロッパでも同じだったはずだ。

本シリーズがイギリスをメインの舞台とし、人類の命運を白人たちを中心とする文化圏に委ね直したことは、作品の持つ勢いや時事性をスポイルし、全体の印象を、これまでのようなありふれたSF大作に引き戻してしまっている感がある。もちろん、世界の市場を対象としたマーケティングの観点からの事情もあるのだろうが、そうあらねばならないという発想自体が旧世代的、旧世界的な価値観に縛られているのではないか。そういう意味において、本シリーズの設定部分は残念なものだと言わざるを得ないだろう。